유년기 기억은 생생하다. 창덕궁 앞(당시에는 비원 앞이라 불렀다) 한옥에 살던 초등학생 시절, 북촌으로 올라가는 샛길 자리에 경찰청 기동순찰대 주차장이 있었다. 당시 콘크리트가 덮여 있던 창덕궁 앞 너른 마당은 내 또래아이들의 훌륭한 놀이터였다. 자전거를 타고, ‘짬뽕’을 하고, 땅따먹기도 했다. 그러다 가끔 오토바이 옆에 상관을 태우는 좌석이 붙어 있는, 일명 ‘사이드카’가 들어올 때면 우리 모두 환호성을 질렀다.

권농동에 살던 나는 경운동에 위치한 초등학교와 가회동 성당에 다녔다. 그러다 보니 와룡동, 익선동, 운니동, 계동, 재동, 원서동, 팔판동, 삼청동, 사간동, 인사동 등이 ‘나와바리’였다. 조계사 마당이나 낙원아파트 등에서 여러 친구와 어울려 놀던 기억도 난다. 지금도 가끔씩 부러 권농동 옛집에 가보곤 한다. 내가 살던 집터엔 벌써 두 번이나 헐고 새로 지은 건물이 번듯하게 들어서 있지만, 골목골목 여전히 남아 있는 옛날식 집과 가게 등을 보며 기억을 더듬는다. 그리고 지금도 종로통에 사는 친구들과 술 한잔 할 때면 어김없이 이 흑백의 기억을 소환한다. 좋은 술안주다.

기억을 기록하는 사람들

이처럼 기억은 바람처럼 슬며시 왔다 잠시 옛 정서를 되살린 뒤 사라지는 것으로 알았다. 그런데 그것을 녹음기 안에 넣어 부활시키는 직업이 있다. 최근 출간된 책 ‘1995년 서울, 삼풍’의 저자인 ‘기억수집가’다. 이 책 표지에는 ‘서울문화재단 기획, 메모리[人]서울프로젝트 기억수집가 씀’이라고 적혀 있다. 류진아, 홍세미 씨 등 저자 15명은 1995년 6월 29일 발생한, 6·25전쟁 이후 단일 사건으로 최대 사상자를 낳은 ‘삼풍백화점 붕괴 참사’의 기억을 모았다. 유가족, 생존자, 자원봉사자, 구조대원, 기자, 검사 등을 만나 그들 앞에 조심스레 녹음기를 내려놓았다. 21년 만에 입을 연 당시 도봉소방서 구조대장 경광숙 씨는 기억수집 과정에서 수차례 목이 메었다고 했다.‘제가 심적으로 힘들고, 그분에게 조금 죄스럽다 하는 마음이 들 때마다 그분 음성이 제 귀에 또렷이 들려요. ‘아저씨 살려주세요’ 하는…(울먹임)…제가 잘하지는 못하지만 색소폰을 배우고 있거든요. 그분한테 죄송스러운 마음에 배우기 시작했어요. 한 번씩 위령비 쪽 가는 일이 생기면 색소폰을 들고 가서 못 부는 거라도 그래도….’

바로 이런 이야기를 모았다. 이들은 이 밖에도 붕괴 조짐에 대한 기억을 제공한 당시 삼풍백화점 직원과 서초경찰서 강력반장을 만났고, 희생자 친구의 구술과 한 명의 생명이라도 더 구하려고 사력을 다한, 그러면서도 여전히 자괴감에 시달리는 민간구조대와 광부구조대, 소방본부 관계자들의 이야기를 기록했다. 그 결과물로 지난해 6월 삼풍백화점 붕괴사고 20주년 기획전시 ‘이젠 저도 사랑을 시작할 수 있는 나이예요’를 선보였다. 이번에 출간된 책 ‘1995년 서울, 삼풍’은 프로젝트의 마침표인 셈이다. 기억수집가 류진아 씨는 에필로그에 이렇게 썼다.

‘20년 전 그곳에 사람이 있었습니다. 20년 뒤 지금과 같은 후회를 하지 않도록 저희가 만난 사람들을 그리고 그곳에 사람이 있었음을 기록하고 기억하겠습니다.’

또 다른 기억수집가 홍세미 씨는 ‘기억의 무게’를 언급했다.

‘기억을 들려주는 일은 살아남은 사람만이 할 수 있습니다. 살아남은 누군가는 이야기하고 우리는 들었습니다. 이 기록으로 살아남은 사람이 짊어진 ‘기억의 무게’가 조금이나마 나누어지기를 바랍니다. 기억 제공자분들께 ‘잊지 않고 있다. 함께 기억하겠다’고 말하고 싶습니다.’

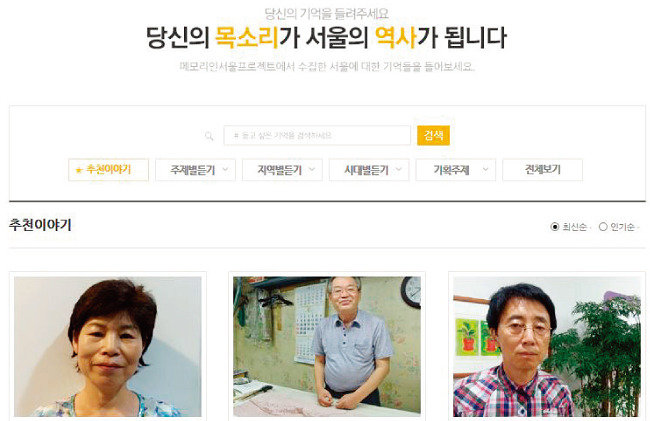

이러한 기억수집가 양성 및 운영은 서울문화재단(재단) ‘메모리[人]서울프로젝트’의 일환이다. 재단은 2013년 ‘빠르게 변화하는 서울의 발전 속에서 무심히 흘려보냈을 과거를 당사자 목소리를 통해 공감하는 역사로 만들겠다’는 취지로 이 프로젝트를 기획했고, 지원자를 대상으로 기억수집교육을 했다. 2013년 1기 25명으로 시작한 기억수집가 양성 프로그램은 2014년 37명, 2015년 39명으로 성장했다. 다큐멘터리 감독, 예술강사, 연극배우, 문화기획자 등 다양한 직업인이 지원했으며 올해도 3월 말 4기 기억수집가 30여 명이 선발돼 5월 말까지 소양교육, 취재교육, 서울 역사교육 등 각종 훈련을 받았다. 이제 이들은 거리로 나가 선배들과 같이 서울의 기억을 수집할 예정이다. 서금슬 메모리[人]서울프로젝트 담당은 이 프로젝트의 의미를 이렇게 정의했다.

“개개인의 사연이 모여 서울의 역사가 된다는 생각으로 시민들의 기억을 수집했다. 과거 경험과 반성을 통해 더 나은 미래를 고민하자는 취지다. 더불어 스토리텔링 아카이브를 구축해 여러 예술가에게 다양한 소재와 영감을 제공하자는 생각도 있었다.”

사람의 이야기

이에 따라 기억수집가들이 모으는 기억 내용은 다양하다. 2014년부터 2년간 재단이 주력한 건 ‘서울을 기억하는 세 가지 방법’이란 주제로 ‘서울의 아픔, 삼풍백화점’ ‘서울의 추억, 동대문’ ‘서울의 환희, 2002 월드컵’에 대한 기억을 수집하는 작업이었다. 이규승 서울문화재단 홍보팀장은 “삼풍 관련 기획의 목적은 ‘쉽게 망각의 길로 들어서지 말자’는 것”이라며 “이 프로젝트가 역사를 공유하는 동시에 ‘사회적 기억’의 교훈이 확산되는 계기가 됐으면 좋겠다”고 말했다.수집량이 1500여 건에 이르는 재단의 기억 아카이브 안에는 지극히 개인적인 이야기도 담겨 있다. 마포나루로 들어오는 새우젓배를 기다리던 1950년대 여인, ‘뺑뺑이’ 속 은행알로 진학할 중학교를 배정받던 60년대 소녀, 용산전자상가에서 워크맨 싸게 사는 노하우를 깨쳤던 90년대 청년, 돌을 깨 판잣집을 만들어 살던 월곡동 아이 엄마 등 많은 이의 기억은 저마다 다른 모양을 가진 서울의 조각들이다.

3기 기억수집가로 활동한 권효진 씨는 “기억수집가는 제공자가 기억을 조심스레 불러올 수 있게 잘 들어주는 사람”이라면서 “인터뷰할 땐 녹음기를 제외하곤 아무것도 꺼내놓지 않고 단지 눈을 맞추고 귀를 기울이기만 한다”고 말했다. “평소 내성적이던 성격이 기억수집 활동을 하면서 많이 바뀌었다”는 권씨는 4기 기억수집가로도 활동할 예정이다.

서금슬 담당은 “수집한 기억을 아카이빙하고, 이것을 바탕으로 어떻게 문화적 순환과 기여를 할 수 있을지 고민하고 있다”면서 “세대를 잇고 공감대를 확산하는 의미 있는 작업을 통해 메모리[人]서울프로젝트를 확대 발전시키겠다”고 말했다.

문의 서울문화재단 메모리[人]서울프로젝트 02-3290-7043, www.sfac.or.kr/memoryinseoul

![[영상] 안국역에 ‘서울판 성심당’이 있다고?](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/60/8c/48/69608c480274a0a0a0a.jpg)