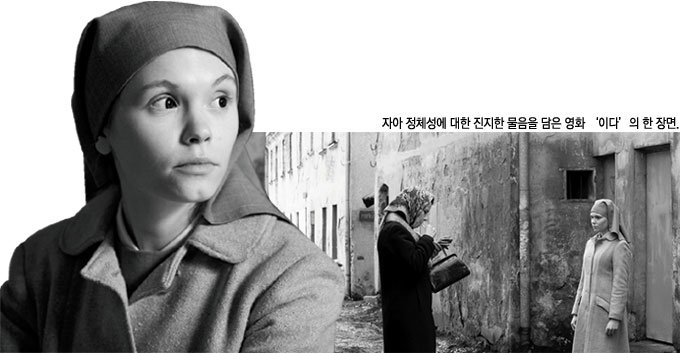

주인공은 두 여성, 수녀와 판사다. 말하자면 ‘성’과 ‘속’의 상징적 인물들이다. 수녀의 이름이 영화 제목인 ‘이다’이다. 원래 유대인인 이다는 제2차 세계대전의 혼란 속에서 졸지에 부모를 잃은 뒤 자신이 폴란드인인 줄 알고 살아왔다. 본명이 유대식 이름(이다)이라는 사실은 유일한 친척인 판사 이모를 방문한 날 처음 알게 됐다.

이모는 전쟁 중 외국에서 반나치 레지스탕스 활동을 했다. 종전 뒤 15년 넘게 지난 이제야 이모와 질녀는 처음 만났고, 두 여성은 어디 묻혀 있는지도 모르는 이다 부모의 시신을 찾으려고 고향 길에 오른다.

무슨 연유로 이다는 홀로 살아남아 이제까지 ‘폴란드인 가톨릭교도’로 지냈을까. 판사는 그 직책으로 볼 때 마음만 먹으면 이다 부모의 시신을 찾을 수 있었을 텐데 이때까지 무엇을 했을까. 이런 질문들 때문에 두 여성이 여행길에 오를 때부터 영화 ‘이다’는 그동안 묻어뒀던, 만나고 싶지 않은 과거를 찾아가는 역사극이자 심리드라마가 된다. 이들의 여행에는 나치의 유대인 학살, 그 와중에 진행된 폴란드인의 유대인 차별, 그리고 종전 후 벌어진 폴란드 공산정권의 독재 등 역사적 비극이 종횡으로 얽혀 있다.

자칫 역사의 무게 때문에 한없이 무거워질 수 있는 영화를 자유롭게 풀어놓는 건 음악이다. 감독은 역시 성과 속의 대립처럼, 고전음악과 재즈를 교대로 쓴다. 특히 제바스티안 바흐의 종교음악과 존 콜트레인의 재즈 발라드가 비중 있게 연주된다.

이다가 세속의 사랑에 눈뜨게 만드는 재즈곡 ‘나이마’를 작곡한 존 콜트레인.

영화 종결부에서 두 여성은 드디어 시신을 찾는다. 그럼으로써 이다가 폴란드인으로 자란 이유, 판사 이모가 과거사 추적을 주저해온 이유 등이 밝혀진다. 그 배경엔 우리처럼 전쟁 역사를 가진 사람이라면 상상 가능한 증오와 공포의 범죄가 모조리 새겨져 있다.

이다는 부모의 유골을 다시 묻은 뒤 이모와 헤어지고 혼자 길을 걷는다. 그때 들려오는 음악이 바흐의 오르간 곡 ‘나는 당신을 부릅니다, 예수 그리스도여(Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ)’다. 기도하는 사람의 간절하고 순결한 마음이 느껴지는 곡이다. 이다는 무엇을 기도했을까. 이 음악을 배경으로 설핏 세속의 사랑을 느꼈던 이다가 계속 길을 걷는 것으로 영화는 끝난다. 목적지가 어디일지는, 곧 성과 속 가운데 어디일지는 관객의 상상에 맡겨놓았다.