완창은 판소리 한 판을 처음부터 끝까지 혼자 구연(연기)하는 것을 뜻한다. 창(노래)과 아니리(사설), 발림(동작)을 섞어서다. 이 과정에서 소리꾼은 작품의 모든 배역을 소화할 뿐 아니라 때로는 해설자 노릇도 한다. ‘흥부가’를 한다면 고수의 장단에 맞춰 흥부에서 놀부로 자유자재 변신하다 한 발 떨어져 훈수도 둔다는 의미다. 솜씨 좋은 소리꾼은 공연 사이사이 객석과 대화를 나누고, 재담도 선보인다. 판소리의 매력에 빠지면 헤어나지 못하는 이유가 여기 있다.

유씨는 1998년 만 여섯 살 때 사상 최연소로 이 완창을 선보였다. 한글도 채 못 떼고, 앞니가 빠져 발음까지 새던 시절이지만 ‘꼬마’는 무대 위에서 거침이 없었다. 인간문화재 한승호 판소리 명창이 “하늘에서 내렸다”고 평했을 만큼 소리 실력도 빼어났다. 누가 봐도 귀엽기만한 꼬맹이가 3시간 넘게 이어지는 ‘흥부가’를 통째로 외워 풀어내는 걸 보며 많은 이가 혀를 내둘렀다. 그 후 18년이 지난 지금 그 아이는 어떤 청년으로 성장했을까. 유씨를 만난 이유는 바로 그것이 궁금했기 때문이다.

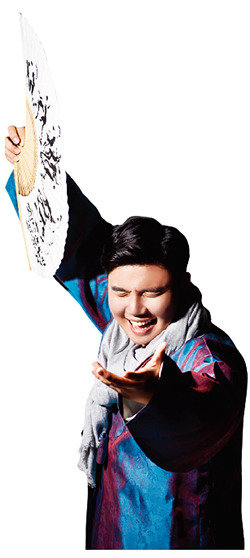

청년의 소리

이번 ‘흥부가’ 완창은 그가 창극단원으로서 관객 앞에 나서는 첫 무대다. 그와 동시에 1984년부터 ‘완창 판소리’ 공연을 기획해온 국립창극단이 역대 가장 어린 소리꾼에게 자리를 마련해주는 공연이기도 하다. 지금까지는 고(故) 박동진, 강도근, 오정숙 등 자타가 공인하는 한국 최고 명장들이 이 무대에 섰다. 유씨는 “국립창극단원이 된 뒤 얼마 지나지 않아 극단 쪽에서 완창 제안을 해왔다. 영광스러웠고 설레기도 했다”고 밝혔다.

공연할 작품으로 판소리 다섯 마당 가운데 흥부가를 택한 건, 많은 관객과 소통할 수 있는 가장 대중적인 작품이라고 생각했기 때문이라 한다. 흥부가는 공연 시간이 3~4시간으로, 최장 8~9시간에 이르는 다른 판소리에 비해 상대적으로 짧다. 판소리 입문자들이 감상하기 적합한 셈이다.

유씨가 이 작품을 고른 데는 다른 까닭이 하나 더 있다. ‘꼬마’ 유태평양의 ‘흥부가’를 기억하는 이들에게 청년의 소리를 들려주고픈 마음에서다. 그는 “많은 분이 여섯 살 때 공연을 칭찬해주셨지만, 당시 촬영해둔 영상을 보면 아쉬운 게 많다. 워낙 어린애가 틀리지 않고 판소리를 하니 다들 ‘잘한다’ 해주신 거지, 몸집 작고 경험도 없는 아이가 가진 한계가 분명할 수밖에 없지 않았겠나”라고 했다.

“여전히 젊은 나이긴 하지만, 그래도 그사이 이런저런 경험을 많이 했거든요. 사랑도 해봤고요. 작품을 좀 더 잘 이해하고 소화해 더 좋은 소리로 들려드릴 수 있다는 자신이 생겼습니다.”

유씨 얘기다. 그는 청년의 패기와 재담으로 판소리를 낯설게 느끼는 이들의 마음까지 사로잡고 싶다는 말도 했다. 사실 18년 전 유씨가 우리 국악계에 기여한 가장 큰 부분도 바로 이것이었다. 판소리를 잘 모르던 이들까지 귀를 쫑긋하고 ‘신동’의 소리를 들어보게 한 것 말이다. 유씨는 그 관심을 즐겼고, 더 잘하기 위해 부단히 노력했다.

국악 세계화 선두주자

유씨가 평생 국악의 틀 안에만 갇혀 있던 것도 아니다. 유씨의 아버지는 그가 더 넓은 세계를 경험할 수 있게 초등학교 5학년 2학기 때 남아프리카공화국(남아공)으로 유학도 보냈다.

“초등학생 때 인도로 공연하러 갔다 현지인들이 거리에서 타악기를 연주하는 모습을 봤어요. 우리 북소리에만 익숙하던 제게는 새로운 소리였고, 흥미를 느꼈죠. 무심코 ‘와, 저거 한 번 배워보고 싶다’고 했는데 아버지가 그 말을 귀담아들으셨던 것 같아요. 제게 ‘이왕 타악기를 배울 거면 타악기의 고향인 아프리카 쪽으로 가보는 게 어떻겠느냐’고 하시더군요.”

유씨의 아버지는 이후 ‘좋은 예술가가 되려면 다양한 나라 사람들과 교류할 수 있어야 한다. 그러려면 영어도 익혀두는 게 좋겠다’며 남아공 유학을 권했다고 한다. 그렇게 어머니, 동생과 함께 남아공행 비행기에 오른 유씨는 현지에서 4년을 지내며 타악기와 영어를 원 없이 배웠다. 한국에서 쏟아지던 대중의 관심에서 벗어나 다양한 인종의 친구들과 교류하며 소년기의 경험도 쌓을 수 있었다. 유씨는 “남아공에 갈 때 마침 변성기가 시작될 무렵이었다. 한국에 있었다면 슬럼프를 겪었을 수도 있는데 아버지 덕에 그 시간을 더욱 값지게 보낼 수 있었다”고 회고했다. 일찍부터 ‘영재’로 주목받은 유씨가 지금도 국악을 즐기고 사랑할 수 있는 건 이 시간들이 있었던 덕분이라고 한다. 당시 경험은 그가 오늘날 이탈리아 밀라노, 미국 워싱턴 등 세계 곳곳에서 판소리 공연을 하고, 한중일 예술가들과 교류하며 다양한 기획 공연을 하는 데도 큰 도움이 되고 있다. 이번 무대를 통해 다시 한 번 자신의 이름을 한국 관객에게 알릴 유씨는 “유태평양이 더는 ‘신동’이 아니라 그동안 성장해왔고 앞으로 더 성장할 청년 예술가라는 것을 보여드리는 자리가 되면 좋겠다”고 밝혔다.