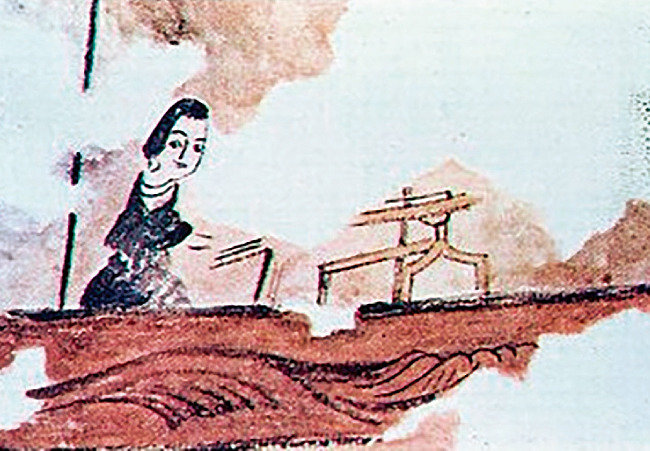

벽화에서 견우는 소를 몰고 왼쪽 방향으로 이동 중이고, 오른쪽에서 직녀가 이 모습을 바라보고 있습니다. 견우와 직녀 사이를 S자 모양의 은하수가 가로막고 있습니다. 두 인물의 머리 왼편에는 각각 ‘牽牛之象(견우지상)’ ‘織女之象(직녀지상)’이라고 표기돼 있습니다. 연꽃 모양의 모자(책)를 쓴 견우는 왼손으로 소를 끌고, 오른손은 위를 향하고 있습니다. 청년이라기보다 중년에 가까운 후덕한 얼굴에 발등을 덮는 긴 포를 입고 있습니다. 당시 귀족들의 의상입니다. 견우의 손에 끌려가는 소는 다리와 근육이 비교적 자세히 표현돼 있으나, 마치 발끝으로 종종걸음을 하는 듯한 자세가 특이합니다. 높게 장식한 고계머리와 두 손을 공손하게 모은 직녀는 땅에 끌릴 정도로 길고 유려한 색동 주름치마를 입고 있습니다. 이런 치마는 일본 다카마스 고분의 부인상에서도 찾아볼 수 있는데, 우리나라 주름치마의 전통을 보여주는 작품입니다. 직녀 뒤로는 장욱진 작품에서 본 듯한 검은 강아지가 표현돼 있습니다.

견우와 직녀의 이야기는 우리나라뿐 아니라 중국, 일본, 베트남 등 아시아권에 널리 퍼져 있습니다. 중국에서는 소를 모는 사내라는 뜻의 우랑(牛郞)이라고 불렀는데 우리나라로 전해지면서 견우와 직녀가 됐고, 일본에서도 견우와 직녀라는 이름을 그대로 사용합니다.

이처럼 당시 남성은 농사를 짓고 여성은 베를 생산해 그 일부를 국가에 세금으로 냈습니다. 그런데 이 젊은이들이 사랑에 빠져 각자 일을 소홀히 했고 일종의 근무태만으로 징계를 받아 헤어지게 됩니다. 하지만 중국 설화에 따르면 견우와 직녀는 결혼한 뒤에도 열심히 일해 1남1녀의 자녀를 뒀다고 합니다. 다만 천상과 지상의 질서를 어지럽혔다는 이유로 헤어지게 된 거죠. 그래서 중국 ‘견우직녀도’에는 2명의 어린이가 등장합니다.

칠석날 직녀의 눈물은 우리나라에 많은 비를 뿌리지만 중국에서는 가랑비 정도라고 하네요. 칠석날을 즈음해 대전고, 한국천문연구원 등에서 견우직녀 축제를 엽니다. 아름다운 오작교가 있는 전북 남원도 견우직녀 축제를 개최하기 좋은 장소죠. 밸런타인데이 대신 칠석날에 은행나무 열매 모양의 초콜릿을 주고받는 풍속을 만들면 어떨까요.