‘팍스차이나’(Pax China·2013년 시진핑 중국 국가주석이 제시한 아시아와 유럽을 잇는 중국의 경제·외교권 구상)의 기치를 내걸고 세계질서를 재편하겠다는 야망을 품고 있는 중국에게 남중국해는 태평양으로 진출하는 관문이다. 미국은 역사적으로 태평양을 ‘미국에 딸린 호수’ 정도로 여기고 지배력을 강화해왔다. 하지만 이제는 중국의 태평양 진출을 적극적으로 저지해야만 하는 상황에 처했다. 한편 일본은 먼저 미·일동맹을 통해 중국을 압박하고, 종국에는 미국까지 따돌려 자신들이 세계 중심이 되고자 하는 속내를 품고 있다. 하지만 세계를 경영하려면 군사·안보, 통상·경제에서 압도적인 힘을 갖춰야 하는데 현재로서는 미국과 중국의 군사력, 경제력이 일본보다 우위에 있다.

미·중 국내 문제 제대로 수습하지 못하면…

2015년 7월 23일 프랑스 AFP통신 발표에 의하면 2014년 미국 군사예산은 6099억 달러(약 681조8000억 원), 중국은 2163억 달러(약 241조8000억 원), 일본은 457억 달러(약 51조 원)다. 미국은 중국의 약3배, 일본의 약 13배에 달하는 군사력을 보유하고 있고, 이 추세는 계속 유지될 것이란 전망이 지배적이다.

4월 국제통화기금(IMF)이 발표한 자료에 따르면 미·중·일 명목GDP(국내총생산)는 미국이 18조5581억 달러(약 2경747조9000억 원)로 세계 1위고, 뒤를 이어 중국이 11조3830억 달러(약 1경2726조1900억 원), 일본이 4조4126억 달러(약 4933조2800억 원)를 기록했다. 각국 경제력을 평가하는 유력한 지표인 GDP로 3국 경제력을 비교해봐도 경제대국 ‘빅3’의 위상은 부동이다. 그동안 미국과 중국이 ‘경찰국가’로 활약할 수 있던 것도 그만한 근거가 있었기 때문이다.

하지만 올해 들어 미국과 중국의 입지가 점점 줄어들고 있다는 게 국제관계 전문가들의 진단이다. 그동안 미국은 개입주의와 국제주의를 바탕으로 ‘팍스아메리카나’(미국 중심의 세계평화)를 유지해왔지만, 과도한 비용 탓에 뒷감당을 하지 못하는 지경에 이르렀다는 것이다. 미국은 오바마 정권에서 셧다운(정부 지출 잠정 중단), 피스컬 클리프(재정절벽), 디폴트(채무불이행) 등 위기를 겪었다. 또한 트럼프가 공화당 대통령선거 후보로 결정되고, 지지율에서 힐러리와 엎치락뒤치락하면서 팍스아메리카나는 더욱 힘을 잃는 모양새다. 오바마 정권에 대한 반동으로 트럼프는 국제주의에 반대하는 미국중심주의를, 개입주의에 반대하는 고립주의를 내세우고 있지만 만약 그대로 이뤄진다면 국제사회의 추종 국가들도 없어지기 때문에 미국의 패권은 자동소멸된다.

중국 또한 패권 장악이 쉽지 않은 상황이다. 10여 년 전부터 공공사업 부문에 대한 과도한 투자로 현재 중국 경제는 몸살을 앓고 있다. 브렉시트(Brexit) 등 불안정한 현 세계 경제상황도 중국 경제의 발목을 잡는다. 중국이 올해 야심차게 출범한 AIIB(아시아인프라투자은행)는 영국 런던 금융시장 위주로 계획된 것이라 영국과 유럽연합(EU)의 지분이 상당하다. 따라서 영국과 EU가 앞으로 2~7년간에 걸쳐 브렉시트 협상을 벌이는 불확실한 상황이 전개되면 중국 경제는 더욱 나빠질 수 있다.

베이징 하늘과 주요 도심을 뒤덮은 미세먼지, 황사 등 환경 문제, 북핵 문제, 주한미군의 고고도미사일방어(THAAD·사드) 체계 배치 문제, 남중국해 영유권 분쟁 등 첩첩이 쌓인 국가적 난제를 중국이 과연 제대로 해결할 수 있을지도 의문이다. 게다가 시 주석은 7월 17일 중국 개혁파 자유언론의 최후 보루였던 ‘옌황춘추(炎黃春秋·Yanhuang Chunqiu)’를 휴간(사실상 폐간)시켜 서방언론으로부터 빈축을 샀다.

일본 패권의 걸림돌은 ‘아베 노선’

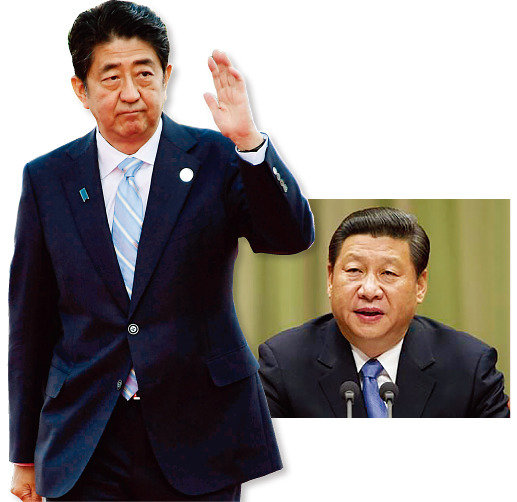

미국과 중국이 국내 문제를 제대로 컨트롤하지 못한다면 동북아와 동남아에 지각 변동이 일어날 것으로 보인다. 미국과 중국의 군사적, 경제적 개입이 끝나고 국제질서는 다극체제로 전환할 것으로 전망된다. EU의 중심축으로 자리 잡으며 신뢰를 쌓은 독일, 과거 지구의 3분의 1 이상을 붉게 물들이며 세계를 정략한 경험이 있는 러시아, 그리고 인구 및 경제력에서 독일보다 앞서 있는 일본 등이 참여하는 다극체제하에서 경쟁이 이뤄질 것이다.일본은 첫째, 미국을 적당히 이용한다는 전략이다. 지난해 안보 관련법을 개정해 일본이 집단적 자위권을 행사할 수 있게 된 것도 미·일동맹 강화로 아시아판 북대서양조약기구(NATO)를 구축해 중국을 봉쇄한다는 계획에 따른 것이다. 둘째, 중국과의 군사력 차가 더는 벌어지지 않게끔 방위비를 늘릴 예정이다. 현재 일본의 방위비는 GDP의 1% 남짓이라는 한계가 있지만 아베 총리는 이미 아베노믹스를 확장하면서 2020년 GDP 규모를 600조 엔(약 6635조400억 원)으로 대폭 늘려 잡았기 때문에 방위비는 자동으로 늘어난다. 셋째, 중국이 일당독재체제를 버리고 민주주의를 받아들이게 하겠다는 전략이다. 중국의 체제 이행과정에서 생기는 분열과 혼란, 중국의 약화를 노리고 있다. 넷째, 중국과의 자유무역협정(FTA) 체결을 서두르고 있다. 중국과의 경제교류로 자본재, 공장 기자재 등을 수출할 수 있어 일본으로선 망설일 이유가 전혀 없다. 경제교류는 중국 민주화에도 도움을 준다. 다섯째, 국제조직·국제기관에 가입하도록 중국을 유도한다. 중국이 국제금융기관인 AIIB를 만든 것도 결국 파란을 불러올 것이다. 또한 이번 헤이그 상설중재재판소의 결정을 무시하는 것을 보더라도 중국은 국제조직의 결정에 등을 돌리려는 경향이 있다. 이는 중국에게 마이너스로 작용해 결국 국제사회에서 중국의 고립을 초래하리라는 게 일본 측 판단이다.

그러나 정작 일본의 걸림돌은 ‘아베 노선’이다. 일본이 과연 국제사회로부터 얼마나 동조를 얻고 발언권을 행사할 수 있느냐다. 아베 총리는 동남아와 동북아를 대상으로 과거 침략에 대해 명확히 사과하고 그들로부터 흔쾌히 동의를 얻는 일부터 시작해야 한다. 그래야만 ‘팍스니포니카(Pax Nipponica)’가 시야에 들어올 것이다.