SNS가 보편화하면서 가졌던 기대와 달리, TV 프로그램의 영향력이 오히려 커진 건 아마도 그 때문일 것이다. 모바일 시대에 걸맞게 가공된 양질의 콘텐츠, 그리고 이미 충분한 지명도를 가진 인물이 출연하는 영상의 화제성이 오히려 높아진다. 아이돌, 아니면 오디션 프로그램 출연 가수들로 갈수록 음악시장이 쏠리는 원인도 마찬가지다. 뭔가가 너무 많다 보니 익숙한 것만 찾게 되는 아이러니다. 그래서 아주 가끔은 오히려 눈에 확 들어오는, 귀에 팍 꽂히는 음악을 만날 때가 있다. 흰 양 무리 속 한 마리 검은 양 같은 음악 말이다.

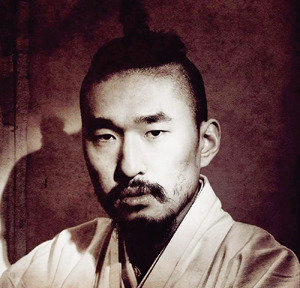

전범선과 양반들, 이 범상치 않은 이름의 밴드가 오늘의 주인공이다. 2년 전 ‘사랑가’라는 데뷔 앨범을 냈던 그, 혹은 그들의 두 번째 앨범 ‘혁명가’(사진)는 한동안 잊고 있던 무언가를 떠오르게 한다. 이 앨범은 전봉준 장군의 기병일인 3월 21일 발매됐다. 굳이 이 사실을 적은 이유는 앨범 커버에 실린 전범선의 눈빛과 의상이 조선 후기 한반도 역사를 바꾼 시발점인 동학혁명군의 그것과 닮아 있기 때문이다.

지난 앨범에서 어쿠스틱 기타를 들고 포크록을 추구한 그들은 이번 앨범에서 일렉트릭 기타를 전면에 내세운다. 굳이 장르를 나누자면 하드록이지만 1970년대 서구 스타일을 추구하는 건 아니다. 이제는 구닥다리가 된 표현을 먼지를 털어가며 굳이 사용하자면 이런 음악을 ‘한국적’이라 불러도 무리는 없을 것이다. 90년대 후반부터 시도되고 사용됐으며 이뤄내야 할 대상이던, 하지만 이를 내세운 그 누구도 해내지 못하고 결국 용도 폐기되다시피 한 이 ‘한국적’이라는 추상을 전범선과 양반들은 잘 벼린 칼처럼 드러낸다.

앨범 타이틀인 ‘아래로부터의 혁명’은 그 단적인 예다. 이 노래는 1990년대 후반부터 2000년대 중반까지 한국 펑크밴드들이 종종 보여줬던 저항의 메시지를 계승한다. 역시 그들이 그러했던 것처럼 몸이 즐거운 음악과 가슴 뜨거워지는 가사로 이 메시지를 표현한다. 인상적인 기타 리프와 드라마틱한 전개를 바탕으로 펼쳐지는 보컬의 흐름은 판소리 한 자락 같다. 노래 중간중간 ‘다시 한 번 엎어보자’ 같은 추임새를 넣고, 사운드의 고저를 명확히 함으로써 4분이 채 안 되는 짧은 시간을 매력적 단락으로 쪼갠다.

이 노래의 매력을 완성하는 건 뮤직비디오다. 영상에는 ‘음악 영화’라는 타이틀이 붙어 있다. 길지 않은 시간 안에 혁명 영화의 클리셰를 활용해보는 재미와 메시지의 선명성을 더한다. 가렴주구를 일삼는 양반, 그에 저항해 궐기하는 민중의 이야기 말이다. 밴드의 뮤직비디오에 흔히 등장하는 연주 장면은 한 컷도 없다. 밴드를 돋보이게 하는 게 아니라 음악의 메시지를 돋보이게 한다.

그 메시지야말로 앞에서 언급했던 ‘잊고 있던 그 무언가’다. 음악이 세상을 바꿀 수 있을 거라는 막연한 믿음. 그렇지는 못하더라도 기득권층에 짓눌리는 세대의 분노를 대변해주기를 바라는 희망. 음악이 사랑과 상처, 여가와 자극만 담고 있는 게 아니라는, 1960년대부터의 유구한 증명. 이제는 희귀해진 이런 가치를 그들은 음악과 가사의 합일로 보여주는 것이다.

그래서 믿고 싶어진다. 21세기 전후의 한국 펑크밴드들이 그랬던 것처럼, 이 노래를 듣는 젊은 세대 누군가는 반드시 뜨거워지리라는 걸. 그 뜨거움을 기타를 잡아 쏟아낼 거라는 걸. 희망 없는 세상에 스스로 희망이 되고자 나서리라는 걸. 그런 시도와 행동이 모여 정체된 음악계에 다시 한 번 움직임을 만들어내리라는 걸. 산업이 아닌, 음악 그 자체의 움직임을.