점심시간을 활용하면 고급 레스토랑에서 훨씬 저렴하게 식사를 즐길 수 있다.

농경사회도 아니고, 산업사회도 아닌 지식정보 시대이자 정보기술(IT) 시대, 몸이 아니라 머리로 먹고사는 시대에는 하루 24시간을 획일적으로 아침부터 시작하지 않아도 된다. 해 뜨면서 일과가 시작되고 해 지면서 일과가 끝나는 건 농경사회 유산이다. 현대인에게 시간은 좀 더 탄력적일 필요가 있다. 때론 한국 시간에 맞춰 생활하고, 때론 한국에 있으면서도 뉴욕 시간, 런던 시간, 홍콩 시간에 맞춰 생활할 수도 있다. 어떤 일을 하느냐가 그 사람의 시간대를 결정할 수도 있기 때문이다. 이제 아침형이나 올빼미형 인간처럼 특정 유형에 대한 예찬도 의미가 없다. 자기 상황에 맞게 각자 정하면 된다. 그런데 일찍 일어나건 밤새우고 늦게 일어나건 우리가 늘 맞는 시간이 바로 점심이다.

점심, 가장 매력적인 식사 시간

내게 가장 매력적인 식사 시간은 점심이다. 아침은 대충 건너뛰고, 저녁은 종종 다이어트 한다고 가볍게 때운다. 결국 가장 마음 편히 제대로 먹을 수 있는 건 점심이다. 원래 점심은 아침과 저녁 중간 간단히 허기만 채우는 간식 정도였는데, 시대가 바뀌어 점심이 식사의 중심이 되기도 한다. 물론 여전히 직장인 다수는 점심을 정말 빨리 먹어 치운다. 주어진 1시간 동안 밥만 먹을 수 없으니 최대한 빨리 먹어야 남는 시간을 활용할 수 있기 때문이다.

그런 점에서 점심시간의 여유를 상대적으로 더 부릴 수 있는 건 아주 큰 기쁨이자 특권이다. 여하튼 나는 점심식사를 좋아한다. 사람들과 밥 약속을 하면 거의 점심시간에 한다. 한낮 여유를 갖고 대화하는 것도 좋아하고, 다음 일을 진행하기에 아직 오후라는 시간이 남아 있는 것도 장점이다. 점심은 길어봤자 1시간 반 정도면 충분하다. 아무리 점심때 밥 먹고 커피나 맥주 한잔을 더한다 해도 최대 2시간을 넘기지 않는다. 12시에 만났으면 2시면 헤어질 수 있다. 저녁에는 밥을 먹고 술자리까지 더해지면 오후 6~7시에 시작한 자리가 밤 12시를 넘기기 일쑤다. 내게 누군가와 저녁식사를 함께 한다는 건, 상대가 술도 마시면서 정말 깊은 대화를 나눌 친구나 가족이라는 얘기다. 비즈니스 관계에서 가급적 저녁이 아닌 점심식사를 하는 건 좀 더 담백한 시간을 갖기 위해서다. 핵심이자 본론에만 충실할 수 있으면서도 편히 대화를 나눌 식사시간으로 점심이 딱 좋다.

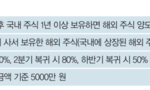

그런 점에서 점심은 또 하나의 기쁨도 준다. 고급 레스토랑의 점심을 노리는 것이다. ‘미슐랭가이드’의 별점을 받은 레스토랑 여러 곳에 가봤지만 저녁에 간 적은 한 번도 없다. 저녁은 비싸고 예약도 힘들기 때문이다. 반면 점심이나 오후 디저트 타임에는 미슐랭 스타 레스토랑 가격이 이렇게 합리적일까 싶을 정도로 부담이 적어진다. 지갑이 가벼워도 갈 수 있고, 상대적으로 예약하기도 쉽다.

이것은 외국에서만 적용되는 게 아니다. 유명하다는 서울의 레스토랑에도 주로 점심때 간다. 일식, 한정식, 이탤리언 레스토랑도 예외가 아니다. 점심때 훨씬 저렴하게 그 식당 음식을 맛볼 수 있다. 결과가 만족스러우면 저녁에 가기도 하지만 벼르고 별러 아주 중요한 자리일 때만 해당한다. 점심시간을 공략하면 아무리 비싼 식당도 반값 정도로 누릴 수 있는 곳이 꽤 많다. 그래서 식탐은 점심때 더 자주 부린다.

우리가 세끼를 다 챙겨먹은 것도 20세기나 들어서 일이고, 식탁은 풍요로워졌는데 몸으로 소진하는 에너지는 줄어들다 보니 가만히 앉아 일하고선 퇴근 뒤 땀 흘리며 운동하는 것으로 에너지를 소진하려 든다. 먹는 것에 비해 에너지 소모량이 적다 보니 운동이 더더욱 필수가 됐는지도 모르겠다. 비만과 다이어트는 궁극적으로 너무 잘 먹어서 생긴 문제다. 성인병도 너무 잘 먹어서 생긴 문제와 무관치 않다. 그러고 보면 한때 불었던 간헐적 단식 바람도 꽤나 그럴싸했다. 하루에 두 끼만 먹어도 사실 사는 데 별 지장 없다. 이건 경험담이기도 하고, 주변에 그런 사람도 의외로 많다.

하루 세끼를 다 챙겨 먹는 건 연중행사일 정도로, 평소 두 끼를 기본으로 살고 있지만 아무 지장이 없다. 당연히 첫 끼니는 점심인 경우가 대부분이다. 아침을 먹으면 점심을 늦게, 그리고 저녁은 건너뛰거나 간단히 먹고, 아침을 안 먹으면 점심을 제대로 챙겨먹고, 저녁은 가볍게 먹는다. 놀라운 건 세끼를 다 먹지 않는데도 뱃살은 사라지지 않는다는 거다. 사실 답은 나와 있지만 그냥 미스터리로 남겨둘 거다. 그래야 나의 소심한 뱃살을 불가항력으로 맘 편히 받아들일 수 있기에.

급하게 먹지 말고 여유 좀 부리자

여유로운 점심을 즐기며 수다삼매경에 빠져보자.

이처럼 아침 겸 점심을 먹는 일이 흔해졌지만, 이건 진정한 의미의 브런치가 아니다. 브런치는 아침과 점심을 일부러 같이 겸하는 거다. 여유 있는 날이란 거다. 급하게 먹는 게 아니라 여유 부리고 수다 떨어가면서 두 시간 정도는 먹는다는 얘기다. 스페인 사람은 점심식사를 시작하면 해가 질 때까지 먹는다. 쉼 없이 먹는 게 아니라 점심때 시작한 수다가 상그리아에 타파스를 더하면서 계속 이어져 몇 시간씩 수다삼매경에 빠진다. 그만큼 먹는 것을 앞에 두고 여유로운 수다를 즐긴다. 이건 프랑스, 이탈리아 사람도 마찬가지다.

물론 바쁜 현대인은 전 세계 어디나 마찬가지로 이런 여유를 많이 못 누린다. 하지만 식사를 대하는 태도에서 문화적 차이는 여전히 존재한다. 특히 우리는 먹는 게 목적인 양 급하게 먹는다. 점심시간에 직장인들은 마치 전투하듯 숨도 안 쉬고 밥을 먹는다. 심지어 코스 요리를 먹어도 후식을 미리 주문하고 메인 음식과 한꺼번에 달라거나, 코스 요리를 끊김 없이 이어 달라고 한다. 말 없이 먹기만 하겠다는 의미다. 그 비싼 요리를 먹으면서 먹기만 하다니, 참 아깝다. 원래 맛있는 걸 먹을 때 기분이 좋아지고 얘기도 잘되며 상대에게도 관대해진다. 이럴 때 속마음도 터놓고 고민도 얘기하고 부탁도 하고 이런저런 수다도 떠는 거다.

그런데 우리는 이 기회를 쉽게 버린다. 그냥 술기운으로 해결하려는 듯 점심에도 반주로 ‘소맥’을 만다. 참 멋없다. 뭐든 직설적이고 급하다. 이게 장점일 때도 있지만, 여유 없는 모습이라 가끔은 답답하다. 가끔 여유 좀 가지면 안 되는 걸까. 점심의 여유, 이건 분명 사치일 수 있다. 하지만 그 정도 사치쯤은 가끔씩 누려도 되지 않을까. 돈이 안 드는, 태도만 바꾸면 얻을 사치가 아니겠는가. 부디 식사시간을 누려라! 특히 점심을 더 누려라!