9월 2일 오전 서울시내 한 운전면허시험장은 운전면허 발급 및 갱신에 필요한 적성검사를 받으려는 사람들로 붐볐다. 운전면허 갱신 적성검사를 받고자 그곳을 찾은 기자는 20명 남짓 늘어선 줄을 보고 흠칫 놀랐다. 그런데 뭔가 이상했다. 잠깐 스마트폰을 쳐다보다 고개를 들었는데 벌써 차례가 돌아온 것. 줄을 선 지 5분도 채 안 됐는데 앞에 서 있던 20명 남짓한 대기자가 어디론가 사라져버린 것이다.

신체검사가 그토록 빨리 진행된 이유가 있었다. 검사 항목이 단 하나, 시력뿐이었기 때문이다. 시력검사 또한 너무 간단했다. 운전면허시험장 직원으로 보이는 검사관이 지시봉으로 가리키는 숫자나 기호를 읽으면 끝. 그런데 안경을 벗은 채 검사에 응한 기자가 시력 0.4로 분류된 기호도 제대로 읽지 못하자 검사관은 체처럼 작은 구멍이 여러 개 뚫린 안경을 쓰라고 지시했다. 안경을 쓰자 시력 0.5 선에 있는 기호들이 보이기 시작했다. 실제 기자의 시력은 좌안 0.3 우안 0.2에 불과하지만, 운전면허시험장에서 한 신체검사에선 안경 없이도 양쪽 눈 모두 운전 가능 시력 기준인 0.5 판정을 받았고 당당하게 접수창구에서 운전면허를 갱신할 수 있었다.

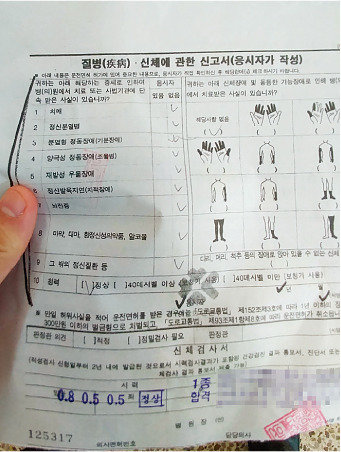

운전면허 적성검사지에는 시력 외에도 청력과 정신병력, 색약, 사지(四肢)를 확인하는 내용이 있었지만 별다른 검사는 하지 않았다. 그 칸들은 모두 피검사자가 직접 병력 및 부적격 여부를 기록하게 돼 있었다. 운전자가 병력을 숨기려면 얼마든지 숨길 수 있는 것. 검사해야 할 부분이 전부 ‘직접 기록’으로 돼 있으니 검사시간이 짧을 수밖에 없었다.

본인 신고에 의존, 검사는 시늉만

현행 도로교통법은 운전자가 운전면허를 갱신하려면 질병·신체에 관한 신고서(응시자가 작성)와 의료기관의 건강검진서 또는 진단서를 제출해야 한다고 규정하고 있다(시행규칙 제57조 3항, 4항). 의료기관의 건강검진서 또는 진단서를 요구하는 것은 도로교통공단이 의료전문가의 검진을 통해 운전면허 갱신 신청자의 실제 운전 가능 여부를 확인하기 위해서다.

문제는 신청자 자신이 원하는 아무 운전면허시험장을 찾아가 약식 신체검사만 거치면 의료기관의 건강검진을 받지 않아도 되도록 한 법 규정이다. 그나마 지난해까지는 색약·난청검사도 함께 시행했지만 2013년 8월 도로교통법 시행규칙이 개정되면서 시력검사 외 검사 항목은 전부 본인 직접 신고 사항으로 바뀌었다. 의료인이 없는 운전면허시험장에서 다른 검사를 한다는 것도 문제다. 결국 운전자가 실제 운전이 가능한 신체 상태인지를 확인할 수 있는 단서는 시력검사 외 피검사자 본인이 작성한 질병·신체에 관한 신고서뿐인 셈이다.

이 신고서에는 운전이 불가능한 정신병력과 색약, 난청, 사지 장애 여부가 적혀 있다. 관련 사항이 있다면 신청자가 직접 관련 항목을 체크해 건강상 문제를 밝히는 방식. 따라서 신청자가 문제를 숨기기로 작정하면 운전이 불가능한 경우라도 얼마든지 운전면허 갱신이 가능하다. 물론 허위신고를 한 사실이 밝혀지면 도로교통법에 의거해 면허가 취소되지만, 실제로 교통사고가 나기 전까지는 허위신고를 잡아낼 방법이 없다.

도로교통공단 측도 간소화된 운전면허 적성검사로 실제 정신적, 신체적으로 운전이 불가능한 사람이 차를 몰다 사고를 낼 수도 있다는 점을 인정한다. 도로교통공단 관계자는 “피검사자가 빠르고 편하게 검사 절차를 마칠 수 있도록 적성검사제도가 개선되다 보니 과도한 간소화라는 지적이 나오는 것 같다. 현재 적성검사 요건 강화를 내부에서 검토하고 있다”고 밝혔다.

병력 공개와 인권침해의 딜레마

부산에서 대형 사고를 낸 김씨가 앓는 뇌전증은 도로교통법상 운전면허를 취득할 수 없는 운전 부적격 사유다. 운전면허 갱신 과정에서 김씨의 뇌전증을 알아내 운전면허를 취소했다면 사고를 막을 수 있었던 셈이다. 김씨와 같은 사고를 막기 위한 운전면허 적성검사에는 정기적성검사 외 수시적성검사도 있다. 질병 등의 사유로 안전 운전을 하는 데 어려움이 있을 것으로 판단되면 수시적성검사 대상자로 분류돼 정기적성검사보다 더 자주 검사와 관리를 받게 된다.수시적성검사 대상자는 본인이 직접 신청하거나 관련 기관의 통보로 도로교통공단이 대상자를 심의한 후 선정한다. 하지만 관련 기관이 통보해도 검사 과정에 허점이 많아 수시적성검사는 현재 제대로 시행되지 않고 있다. 보건복지부나 지방자치단체, 군대, 국민연금공단, 근로복지공단 같은 기관은 정신질환자, 알코올·마약 중독자 등 운전면허 취득 결격 사유 해당자에 대한 정보를 경찰청과 도로교통공단에 통보하지만 실제로 수시적성검사를 거쳐 면허가 취소된 경우는 거의 없다.

국회 안전행정위원회 소속 더불어민주당 박남춘 의원이 지난해 10월 국정감사 당시 도로교통공단으로부터 제출받은 자료에 따르면 뇌전증을 앓는 운전자의 3%, 정신질환을 앓는 운전자의 2.2%만 면허가 취소된 것으로 밝혀졌다. 이는 곧 지금 이 시간에도 뇌전증 운전자 97%, 정신질환자 97.8%가 도로 위에서 운전을 하고 있다는 얘기다.

도로교통공단 관계자는 “수시적성검사 대상자 중 결격자 다수가 적성검사 신청을 아예 하지 않는다”면서 “과거 경찰청이 국민건강보험공단과 함께 정신질환 운전자에 대한 의료정보 공유 방안을 추진했지만 인권침해라는 반대에 부딪혀 무산됐다”고 말했다. 현재 병력은 개인정보에 해당하기 때문에 병·의원이 환자 상태를 경찰에 통보할 의무가 없다. 현행 의료법에도 환자 동의 없이 병력을 공개한 병·의원은 처벌하도록 규정돼 있다.

전문가들은 운전자에게 신체적, 정신적 영향을 미치는 질환은 반드시 수시적성검사를 통해 운전 가능 여부를 판단해야 한다고 주장한다. 이수범 서울시립대 교통공학과 교수는 “건강상 문제로 운전할 수 없는 사람을 빠르게 선별해 관리하지 못하는 것이 가장 큰 문제다. 건강검진이나 진료를 담당하는 의료진이 운전 불가능 병력을 파악하면 이를 선제적으로 운전면허 관리 당국에 신고하는 등 제도 개선이 필요하다”고 말했다.

![[영상] “내년 서울 집값 우상향… <br>세금 중과 카드 나와도 하락 없다”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a8/ac/6948a8ac1ee8a0a0a0a.png)

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, <br>은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)