2014 브라질월드컵을 앞둔 축구 국가대표팀이 5월 21일 오후 경기 파주 NFC(축구 국가대표팀 트레이닝센터)에서 훈련 전 몸을 풀고 있다.

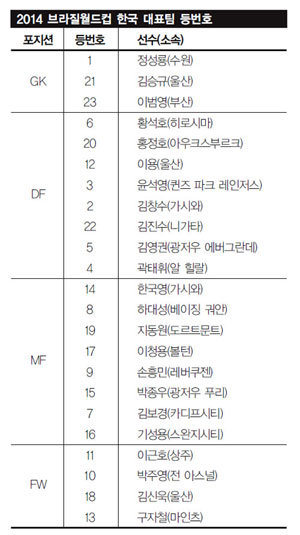

2014 브라질월드컵에 나설 축구 국가대표팀 ‘홍명보호’ 23명 태극전사의 등번호가 최근 공개됐다. 주전 골키퍼로 꼽히는 정성룡은 1번을, 최전방 공격수로 원톱을 맡을 예정인 박주영은 10번을 달기로 했다. 23명 선수는 코칭스태프가 정해준 1번부터 23번까지 번호를 사이좋게 나눠(?) 가졌다. 반면 미국 메이저리그 LA다저스에서 활약하는 ‘코리안 몬스터’ 류현진의 등번호는 99번이다. 류현진은 2008 베이징올림픽과 2009 월드베이스볼클래식(WBC)에서도 99번을 달았다.

류현진은 왜 99번을 달까

오랜 역사를 지닌 등번호는 종목에 따라, 그리고 개인에 따라 많은 사연을 지닌다. 1910년대 미국 대학의 단체 종목 팀들이 등번호를 달기 시작했지만, 프로 스포츠에서 등번호를 처음 사용한 팀은 29년 메이저리그 뉴욕 양키스라고 보는 게 정설이다. 양키스는 그해 처음으로 전 선수가 시즌 내내 등번호를 달았다. 처음 등번호는 지극히 단순한 의미였다. 대부분 타순과 등번호가 같았다. 4번 타자로 뛰던 루 게릭은 등에 4번을 새겼다. 메이저리그에서 선수들이 모두 등번호를 단 것은 37년 이후다. 프로축구에서는 28년 영국 프리미어리그 아스널과 첼시 경기에서 양 팀 선수들이 처음 등번호를 단 것으로 나와 있다.

양대 프로 스포츠라 부르는 축구와 야구는 여러모로 다른 점이 많다. 그중 하나가 감독의 유니폼 착용 여부다. 야구 감독은 등번호가 적힌 유니폼을 입는다. 코칭스태프가 선수들과 똑같은 유니폼을 입는 유일한 종목이 바로 야구다. 유니폼을 입는 덕분(?)인지, 야구 감독은 경기 도중 투수 교체나 항의 등을 위해 직접 그라운드를 밟을 수 있다. 정장을 주로 입는 축구 감독이 사이드라인 안쪽 그라운드를 밟을 수 없는 것과 대비된다.

등번호에서도 차이가 발견된다. 월드컵에 나서는 각국 국가대표 선수는 최종 엔트리 수와 똑같은 23개 번호 안에서만 등번호를 달아야 한다. 과거에는 1번부터 99번까지 아무 번호나 달 수 있었지만, 2002 한일월드컵 때부터 규정이 바뀌었다. 23명 최종 엔트리에 포함된 3명 골키퍼 중 무조건 1명은 1번을 달아야 한다. 각국 1번은 대개 주전 골키퍼다.

반면 야구는 다르다. 메이저리그 사무국이 주관하는 WBC 때도, 2008 베이징올림픽 때도 각국 야구대표팀 선수는 1번부터 99번까지 자유롭게 번호를 선택할 수 있었다. 류현진이 99번을 달고 올림픽과 WBC에 나설 수 있었던 것도 이 같은 규정 덕분이다.

야구 본고장 메이저리그 전체 30개 구단에서 공통적으로 영구결번으로 지정된 번호는 딱 하나다. 바로 42번. 42번은 1947년 흑인 최초로 메이저리그에 진출한 재키 로빈슨의 등번호다. 97년 메이저리그 사무국은 로빈슨의 업적을 기려 모든 구단에서 등번호 42번을 사용할 수 없게 했다. 다만 ‘재키 로빈슨 데이’인 매년 4월 15일 경기에 나서는 선수들은 모두 자기 이름 밑에 42번을 달고 경기를 치른다.

한국 프로야구에서 영구결번으로 남은 선수는 박철순(21번·OB), 선동열(18번·해태), 최동원(11번·롯데), 이종범(7번·KIA) 등 총 12명이다. 가장 최근 영구결번을 부여받은 선수는 SK에서 은퇴한 후 곧바로 2군 감독으로 임명된 박경완(26번)이다. 한국 프로야구에서 영구결번 영광을 차지한 선수의 등번호가 각양각색이듯, 야구는 각 팀 에이스를 상징하는 특별한 번호가 없다.

국내 기준으로 놓고 보면 최동원이 한창 활약할 때는 그의 번호를 따 11번이 인기를 끌었고, 박찬호가 ‘코리안 특급’으로 이름을 날릴 때는 61번이 각광받았을 뿐이다. 메이저리그에서 뛰어난 선수가 가장 많이 단 번호로는 51번을 꼽을 수 있다. 랜디 존슨을 비롯한 여러 특급 투수가 애용했고, 켄 그리피 주니어와 스즈키 이치로 등 빼어난 외야수들이 주로 좋아했다.

실력이 뛰어난 선수를 상징할 만한 이렇다 할 ‘대표 등번호’가 없는 야구와 달리, 축구에서 에이스의 등번호는 10번으로 통한다. 축구에서 10번이 최고 번호로 추앙받게 된 데는 ‘축구황제’ 펠레의 구실이 컸다.

1958, 62, 70년 월드컵에서 펠레가 브라질을 우승으로 이끈 뒤 10번은 축구에서 자연스럽게 최고 스타를 상징하는 등번호가 됐다. 브라질 축구 국가대표팀에서만 봐도 펠레에 이어 지코, 히바우두, 호나우지뉴, 카카 등 역대 최고 스타만 10번을 달았다. ‘브라질 10번 계보’란 말이 나올 정도다. 2014 브라질월드컵에서는 ‘신성’ 네이마르가 10번 후계자로 일찌감치 낙점받았다. 이 밖에도 마라도나(아르헨티나), 마테우스(독일), 지단(프랑스), 바지오(이탈리아) 등 한 시대를 풍미한 각국 대표선수의 등번호 역시 10번이었다.

‘브라질 10번 계보’의 탄생

축구에선 10번에 이어 7번도 인기 있는 번호다. 세계적인 명문 클럽인 영국 프리미어리그 맨체스터 유나이티드에서 보비 찰턴, 조지 베스트, 에리크 캉토나, 데이비드 베컴 등 슈퍼스타가 연이어 7번을 달았기 때문이다. ‘한국 축구의 아이콘’으로 불렸던 박지성 역시 국가대표팀에서 7번을 달았다.

‘홍명보호’에서 10번은 박주영, 7번은 김보경 몫이다. 박주영은 2014 브라질월드컵에서도 10번을 새기고 그라운드에 선다. 월드컵에서만 3회 연속 등번호 10번이다. 10번은 영광스럽지만 한편으로는 부담스러울 수 있다. 2010 남아공월드컵 조별리그 나이지리아전에서 프리킥으로 생애 월드컵 본선 첫 골을 기록했던 박주영은 이번 대회에서도 상대 골문을 열어야 하는 막중한 책임을 떠안고 있다. 김보경은 박지성과 함께 대표팀에서 활약할 때부터 박지성 후계자라고 불렸다. ‘제2의 박지성’은 박지성의 등번호 7번을 달고 감격스러운 첫 월드컵 무대를 밟는다.