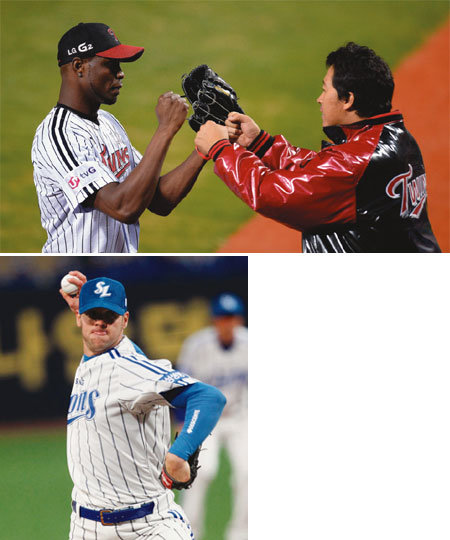

역대 최고 용병으로 손꼽히는 두산 타이론 우즈(왼쪽)와 2014시즌 SK와 계약한 역대 최정상급 커리어 타자 루크 스콧.

용병제 도입 초기 최고 활약을 펼친 외국인 선수로 타이론 우즈를 꼽을 수 있다. 1998년 두산의 전신인 OB에 입단한 우즈는 그해 42홈런을 날리며 페넌트레이스 최우수선수(MVP)에 오르는 등 한국 프로야구를 쥐락펴락했다. 2002년까지 한국에서 174홈런을 터뜨렸고, 2003년 요코하마와 계약하며 이웃나라 일본 야구마저 평정했다. 메이저리그 무대를 단 1경기도 밟지 못한 우즈였지만, 한국과 일본에서 잇달아 홈런왕에 올랐고 당시 웬만한 메이저리거 부럽지 않은 700만 달러라는 거액 연봉을 받는 등 ‘코리아-저팬 드림’을 이뤘다.

우즈 이후 외국인 선수로는 두 번째로 2007년 페넌트레이스 MVP를 차지했던 다니엘 리오스(두산) 등 빼어난 용병의 활약이 두드러지면서 한국 프로야구에서 이방인의 비중은 점점 더 커져갔다.

그러다 용병 기세가 한풀 꺾인 것은 토종 선수들의 기량이 눈에 띄게 늘어 국제대회에서 잇달아 좋은 성적을 내면서부터다. 더욱이 타자 용병의 경우 국내 무대에서 활약도가 떨어지면서 각 구단은 투수 위주로 용병을 뽑았고, 2012~2013년 2년간 한국 프로야구에서 타자 용병은 자취를 감추기에 이르렀다.

빅리거 경력자들 급증

그러나 2014년 한국 프로야구는 다시 변화를 선택했다. 올해부터 외국인 선수 보유 한도가 기존 팀당 2명(신생팀 3명)에서 1명씩 더 늘었다. 1998년 용병제 도입 이후 보유 용병 수가 처음으로 늘어난 혁명적인 변화다. 특히 용병을 모두 동일 포지션에서 뽑을 수 없다는 새 규정에 따라 2011년 이후 자취를 감췄던 외국인 타자가 팀당 1명씩 수입된다.

2012~2013년 2년간 한국 프로야구 마운드는 ‘용병 천하’라 해도 지나친 말이 아니었다. ‘대한민국 에이스’ 류현진(LA 다저스)이 빠져나간 2013년에는 이런 현상이 더 심해졌다. 다승 공동 1위(14승)인 크리스 세든(SK)을 비롯해 12승 이상을 거둔 9개 구단 11명 투수 가운데 6명이 용병이었고 방어율 1위, 탈삼진 1위 역시 용병 투수 차지였다.

새해 새롭게 모습을 보이는 선수 중에는 감히 상상도 못 했던 수준의 용병이 많다. 더욱이 타자에 이런 선수가 다수 포진됐다. 과거에는 메이저리그에 발만 적신 트리플A급 용병이 많았다면 올해는 이름만 들어도 알 만한 풀타임 빅리거 경력자들이 눈에 띄게 늘었다. 트리플A를 넘어 ‘4A급 용병’이라는 평이 나올 정도다.

자유계약선수(FA) 시장 등 오프시즌에 전력 누수를 겪은 SK와 두산은 전략적으로 거물급 용병 영입에 공을 들였다. SK는 2루수 정근우(4년 70억 한화행)를 잃었고, 두산은 이종욱(4년 40억 NC행), 손시헌(4년 30억 NC행), 최준석(4년 35억 롯데행)을 놓쳤다. 게다가 SK는 세든까지 일본 요미우리에 뺏겼다.

이에 SK는 2013시즌까지 텍사스에서 던졌고 나이가 32세로 전성기라 볼 수 있는 로스 울프를 데려와 세든의 공백을 메웠다. 역대 최정상급 커리어 타자인 루크 스콧까지 영입했다. 스콧은 메이저리그에서 통산 889경기에 출장해 135홈런을 기록한 현역 빅리거다. SK가 200만 달러 이상을 썼다는 소문까지 나온다.

두산도 일찌감치 빅리그 경력 8년 차인 강타자 호르헤 칸투(32)를 손에 넣었다. 이어 2013년 12월 말 크리스 볼스태드(28) 영입까지 발표했다. 볼스태드는 메이저리그 통산 35승을 거둔 장신(207cm) 싱커볼러다. 이 밖에 이용규(4년 67억 한화행)를 놓친 KIA도 샌프란시스코 내야수 출신 브렛 필(29)을 데려왔다.

소속 구단인 LG, 삼성과 재계약한 레다메스 리즈(위)와 릭 밴덴헐크.

한국에서 용병은 실력보다 적응이 먼저다. 실제 우즈, 리오스 등 한국에서 빼어난 기록을 남긴 용병 상당수는 빅리그 경력이 일천했다. 롯데가 셰인 유먼과 크리스 옥스스프링, 넥센이 브랜든 나이트, 앤드류 밴 헤켄과 재계약한 것도 ‘한국형 용병’에 대한 자신감 덕분으로 풀이할 수 있다. 삼성도 릭 밴덴헐크를 잔류시켰고, LG와 SK도 각각 레다메스 리즈와 조조 레예스를 주저앉혔다. NC도 지난해 인상적인 활약을 펼친 찰리 쉬렉과 에릭 해커를 다시 잡았다. 두산 더스틴 니퍼트를 제외하면 재계약한 기존 외국인 선수는 새로 올 용병보다 빅리그 커리어에서 밀리는 게 사실이다.

멕시칸리그에서 뛴 2003년을 제외하고 1999년부터 2006년까지 7년간 한화에서 활약한 제이 데이비스는 우즈 같은 홈런 타자는 아니었지만 정확성과 장타력, 주루 센스까지 겸비한 ‘만능 타자’였다. 별다른 빅리그 경험이 없던 그는 99년 한화 우승을 이끌고 7시즌 연속 세 자릿수 안타를 치는 등 통산 타율 0.313을 기록했다. 그의 성공에는 한국 문화에 대한 적응도 큰 힘이 됐다. 매운 음식을 즐긴 그는 ‘신라면’을 워낙 좋아해 라면 잘 먹는 용병으로 불리기도 했다.

반면 입단 당시 스포트라이트를 받았지만, 별 다른 활약을 펼치지 못한 채 중도에 짐을 싼 용병도 여럿 있다. 미국과는 다른 한국만의 독특한 야구 스타일뿐 아니라 음식 등에 대한 적응 실패 때문이다.

2004년 삼성이 데려왔던 타자 트로이 올리리는 적응에 실패해 일찌감치 짐을 싼 대표적인 예다. 올리리는 삼성 입단 시만 해도 한국 무대를 밟은 첫 현역 메이저리거로 큰 주목을 받았다. 하지만 그는 낯선 환경에 적응하지 못했고 결국 시즌이 한창이던 7월 퇴출됐다. 그는 시범경기 때 “돌아가겠다”고 일방통보한 뒤 팀을 이탈했다 복귀하는 등 기행도 일삼았다. 화려한 빅리그 커리어를 자랑하던 라이언 가코 역시 2011년 삼성에 입단했지만 기대에 전혀 부응하지 못했다. 58경기에서 타율 0.241, 1홈런, 28타점에 그쳐 중도에 짐을 쌌다.

최근 3년간 페넌트레이스와 한국 시리즈 통합우승을 차지한 삼성은 ‘끝판왕’ 오승환(한신)의 일본 진출로 전력 약화가 불 보듯 빤하다. 반대로 지난 시즌 꼴찌였던 한화는 공격적 투자로 FA를 영입한 덕에 전력 상승 요인이 많다. 1위는 떨어지고 꼴찌가 올라가는 2014시즌이 될 개연성이 높다. 야구계에서는 흔히 용병을 로또에 비교한다. 큰돈을 투자해 데려와도 세밀한 한국 프로야구에 적응하지 못하면 기대 이하 성적에 그치기 일쑤고, 반대로 우즈나 리오스처럼 큰 기대를 하지 않던 선수가 효자 노릇을 하는 경우가 많기 때문이다.

지난 시즌까지 KIA에서 수석코치로 활약하다 해설자로 복귀한 이순철 SBS스포츠 해설위원은 “올해 각 팀 운명은 용병에 따라 결정될 공산이 크다. 용병이 잘하느냐, 못 하느냐에 각 팀 운명이 결정될 것”이라고 예상했다. 용병에 웃고 울 2014년 한국 프로야구다.

![[영상] 새벽 5시 평택 삼성전자 반도체 공장, 헬멧 쓴 출근 근로자 8열 종대로 500m](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/b1/2f/08/69b12f0800eaa0a0a0a.jpg)