윈더미어 마을 풍경. 레이크 디스트릭트에서 가장 큰 도시지만 분위기는 더없이 조용하다.

여행지에서 만난 우리나라 젊은이들은 하루 이틀만 함께 지내면 금세 마음을 연다. 물건을 받은 것보다 그 마음이 더 고마웠다. 영국 여행은 이렇게 기쁜 마음으로 시작됐다.

뉴캐슬을 지나 에든버러로

내가 계획한 영국 자전거 여행의 주요 경로는 에든버러에서 런던까지 남하하는 길이다. 정확한 거리는 알 수 없지만, 버스로 8시간 걸린다고 하니 800~900km 정도이리라. 하지만 동해안에 인접한 에든버러에서 서해안 지역인 리버풀과 맨체스터를 경유해, 다시 동남부로 남하하는 길이기 때문에 실제 주행거리는 그 이상일 것이다. 나는 지금 그 3분의 1 지점인 레이크 디스트릭트에서 이 글을 쓰고 있다.

파리에서 뉴캐슬까지는 비행기로, 뉴캐슬에서 에든버러까지는 기차를 타고 이동했다. 한 여행객이 비행기삯이 기차삯보다 오히려 저렴할 것이라고 귀띔해주었다. 정말로 기차삯(223유로·약 29만원)의 3분의 1(76유로·약 10만원) 수준에 불과했다. 자전거도 타이어의 공기만 빼면 될 뿐 별도의 포장을 하거나 비용을 들이지 않고 비행기에 실을 수 있다. 혼자 여행하다 보면 자신의 판단에만 이끌릴 때가 많은데, 다른 여행객의 조언에 귀를 기울이면 의외로 얻는 것이 많다.

뉴캐슬을 거쳐 에든버러로 오면서 나는 마치 누군가가 나를 위해 차려준 식탁에 앉아 있는 듯한 착각에 빠졌다. 내가 약간만 고개를 움직여도 누군가 “아, 죄송해요. 수저를 잊었네요” “다 드셨어요? 물 한 잔 드세요” 하고 말하듯이 공항 직원이 자전거를 전달해주고 인포메이션 센터 직원이 B&B(Bed and Breakfast·영국식 민박)를 예약해주고 거리에서 만난 청년이 길을 안내해주었다.

그들은 절대로 ‘안 돼’(cannot, must not)라는 표현을 사용하지 않았다. 자전거를 지하철에 실으려고 하자, 인포메이션 센터 직원이 “아마도 그렇게는 할 수 없을 거예요. 하지만 역무원에게 요청해봐서 잘 안 되면 다시 저한테 오세요. 도와줄게요”라고 길게 말했다. 그 때문일까. 나는 뉴캐슬을 거쳐 에든버러로 오는 이틀 동안 그만 영국의 모든 것에 반해버렸다.

이른 아침의 윈더미어 호수. 호숫가에 정박해 있는 배들이 이 호수의 명물 로잉 보트다.밤안개가 낀 에든버러의 야경.에든버러 거리에서 공연에 대해 홍보하고 있는 젊은 예술가들.케직 인근에 있는 목장을 산책하는 영국인 부부(왼쪽부터 시계방향).

그러나 에든버러에 대한 추억은 단연 축제에 있다. 8월에만도 에든버러 국제 페스티벌 등 모두 6개의 축제가 열리고 있다. 축제는 이 우울해 보이는 도시에 넘쳐나는 활력을 불어넣는 비밀이기도 하다.

축제기간 내내 에든버러의 중심 거리인 로열 마일은 공연을 홍보하러 나온 젊은이들의 홍보전과 거리공연의 열기로 들썩이고 거리 곳곳의 크고 작은 소극장에서는 코미디, 연극, 음악, 행위예술 등의 공연이 계속된다. 영상문화가 지배하는 나라에서 온 한 젊은이는 1km 남짓 되는 그 거리에서 곧잘 길을 잃었다. 다소 실험적이고 전위적인, 젊은 예술가들의 공연이 주를 이룬다는 프린지 페스티벌의 작품 4개를 현지 젊은이들로부터 추천받아 보았는데, 공연 자체보다는 ‘미래를 알 수 없는’ 젊은 예술가들에게 ‘한번 멋지게 놀아보라고’ 이 아름다운 도시를 통째로 빌려준 그 여유가 부러웠다.

에든버러 다음 행선지는 본래 레이크 디스트릭트 북부의 윈더미어였다. 케직은 말하자면 불시착한 마을에 지나지 않았다. 하지만 나는 케직에서 다시 한 번 흔들렸다. ‘남은 기간 동안 이 한 나라만 여행해도 좋지 않을까?’

‘청정호수 보호지역’ 정도로 의역할 수 있는 레이크 디스트릭트는 잉글랜드 북서부 컴브리아주에 위치한 지역으로, 20여개의 호수들과 아름다운 컴브리아 산맥이 조화를 이루고 있는 곳이다.

이 지역에 자리를 잡고 창작활동을 한 시인 워즈워스는 1823년에 ‘호숫가 풍경’(Scenery of the Lakes)이라는 시집을 내놓으며 이 지역에 대한 국가적 차원의 보호 및 보존을 강조하기도 했다. 시인의 말대로 1952년에 국립공원으로 지정된 이래 이 지역은 현재 연간 1800만명이 찾는 영국 최대의 관광지다.

국도격인 도로 A595를 타고 코커마우스에서 좌회전해 A66을 14km쯤 직진하자 ‘아름다운 마을 상 수상’이라는 작은 입간판이 눈에 띄었다. 케직은 주민이 5000여명에 지나지 않고 인접한 더웬트 호수도 윈더미어 호수의 4분의 1 크기에 불과하다. 그러나 아름다운 호수와 계곡, 조용한 마을 분위기를 즐기기 위해 적지 않은 영국인들이 이곳을 찾고 있다.

특히 내가 묵은 캠핑장 ‘케직 캠핑 & 캐러밴 클럽’은 마을 중심에 위치해 있으면서도 호수에 맞닿아 있어, 조용하게 휴식을 취하려는 가족과 부부 단위 여행객들로 붐비고 있었다. 시슬리와 에니드 할머니도 그런 사람들이었다.

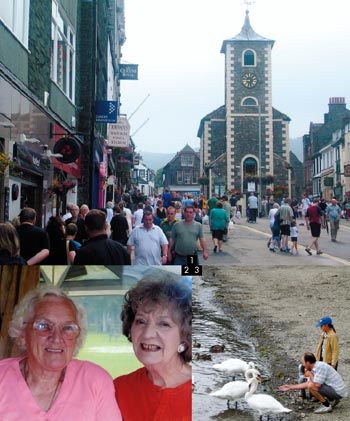

①케직 마을 입구. 시계탑이 있는 건물 안에 여행 인포메이션 센터가 있다.② 케직에서 만난 시슬리 할머니(왼쪽)와 에니드 할머니. ③ 윈더미어 호숫가에서 물새들과 놀고 있는 가족.

밀린 빨래를 모두 널기에는 부족했지만 그 마음이 고마워서 열심히 빨랫줄을 매고 있는데 캠핑장 관리인이 다가온다. 나무에 줄을 매면 안 된단다. 역시 환경보호상을 받은 캠핑장답다. 두 할머니는 나보다 더 무안해하면서 세탁소로 나를 안내하고는 탈수기 사용법을 가르쳐주시고 매점에 가서 잔돈까지 바꿔다주셨다.

이렇게 좋은 사람들을 만나면 쉽게 이동할 수가 없다. 다음날 저녁에는 할머니들과 올리브 안주에 와인 한 잔을, 그 다음날 아침에는 커피 한 잔을 함께하고 예정보다 하루 더 묵고 출발했다.

두 할머니 모두 몇 년 전 남편과 사별하셨단다. 그 후 시슬리 할머니는 손수 캠핑카를 몰며 집에서 가까운 곳으로 여행을 다니시고, 에니드 할머니는 남자친구-할머니의 표현대로라면 ‘Gentleman Boyfriend’-와 외국여행을 다니신다. 올여름은 두 분이 케직에서 함께 여름휴가를 보내기로 하셨단다.

두 할머니는 영국식 영어, 왕실, 고 다이애나 비, 뮤지컬 이야기를 좋아하셨다. 런던에 가서 뮤지컬을 볼 생각이라고 했더니, 시슬리 할머니가 춤까지 추시면서 뮤지컬 ‘맘마 미아’에 나오는 그룹 ‘아바’의 노래를 부르신다. 에니드 할머니는 당신은 지금까지 일곱 번이나 보셨다며 ‘레미제라블’을 권해주셨다.

내가 떠나는 날 아침 날이 밝으면 사진을 함께 찍자고 했더니, 화사한 색 옷에 화장까지 곱게 하고 나타난 이 ‘깜찍한’ 영국 할머니들의 나이는 올해로 여든이다.

케직의 어원은 ‘치즈농장(Cheese Farm)’이다. 지금도 마을 주변 언덕과 평지마다 풀을 뜯고 있는 양떼와 젖소 사이로 산책길이 나 있다. 일찍이 탄광산업이 발달해 세계 연필산업의 중심지였던 터라 마을 인근에는 작은 ‘연필 박물관’도 있다. 마을에서 도보로 30분 거리에 있는 캐스틀러리그 산 정상부에는 선사시대 원주민들이 남겨놓은 것으로 추정되는 돌이 있고, 인근 코커마우스 마을에는 워즈워스의 생가와 컴브리아 울센터가 있다.

하지만 무엇보다도 이 마을을 떠나기 힘들었던 건 시슬리, 에니드 두 할머니 때문이었다.

아쉬움을 뒤로 하고 자전거로 45km 남짓 달려온 곳은 윈더미어. 케직에서 만난 한 일본인 친구는 “관광객이 너무 많아 붐비니 기대하지 말라”고 충고했지만, 나는 레이크 디스트릭트의 최대 호수와 관광지를 직접 확인하고 싶었다.

윈더미어 호수는 길이 17km, 최대 폭 2km, 최고 수심 64m에 달하는 초대형 호수다. 윈더미어는 케직과 달리 호숫가에 있는 마을이 아니어서, 여행객들은 이곳에 숙소를 정한 후 도보로 20~30분 걸리는 보우니스로 내려와 호숫가에서 휴식을 즐긴다. 보우니스에는 호수를 코스별로 일주하는 유람선, 유람선과 증기기관차 탑승을 묶은 패키지, 아콰리움 패키지, 직접 노를 저으며 타는 로잉보트와 직접 운전하는 모터보트 등 다양한 놀거리가 개발돼 있다.

또 윈더미어 북쪽의 앵블사이트와 그라스미어 사이에는 워즈워스가 머물며 창작활동을 했던 도베 코티지와 시인이 “이곳보다 더 완벽하고 아름다운 곳을 보지 못했다”고 고백했던 리달 산이 있다.

윈더미어에서는 호수 자체나 마을 외곽을 둘러보기보다 마을의 가게들을 둘러보는 데 하루를 보냈다. 꼼꼼히 보면 하루가 모자라다 싶을 정도로 예쁘고 다양한 가게들이 많다. 그중에서 ‘레이크랜드 리미티드’는 각종 주방용품을 판매하는 곳이다. 야외생활과 제빵기술이 발달한 나라답게 우리나라에서는 접하기 어려운 다양한 바비큐 용품과 저온 보존 용품, 베이커리 용품 등을 만날 수 있어 재미있었다.

마을 중심 삼거리에는 ‘허들스톤스 정육점’이 있는데 랭커셔주 무역박람회에서 소시지 부문 최고상을 수상했단다. 여기서 요리하지 않고 바로 먹을 수 있는, 85펜스짜리 돼지고기 파이를 사서 그동안 먹지 못한 고기를 실컷 먹었다.

버너와 코펠을 도둑맞은 후로 가장 답답한 것은 의외로 밥을 먹지 못한다는 점이 아니라, 차나 커피를 마실 수 없다는 사실이다. 특히 8일째 금연중인 요즘에는 자전거를 타고 먼 길을 와서 스스로를 위로할 그 ‘무엇’이 없어서 더욱 그렇다.

윈더미어 도로 입구에 있는 레스토랑 ‘커피 갤러리’는 이런 내게 너무 반가운 곳이었다. 1.4파운드(약 2800원)짜리 얼 그레이 티를 주문하자, 차를 찻잔에 내오는 게 아니라 사기 주전자째 내온다. 찻잔에 따르자 모두 네다섯 잔 분량의 차가 나왔다.

이제 나는 런던을 향해 떠난다. 며칠이 걸릴지 알 수 없지만, 내가 그곳에 갈 것이라는 사실만은 알고 있다. 런던을 지나 도버로, 도버에서 배를 타고 벨기에로, 네덜란드로, 그리운 독일로, 그리고 오스트리아와 스위스로, 자전거 여행은 계속될 것이다. 내 여행의 2부, 내 인생의 2부가 지금 나를 기다리고 있다.