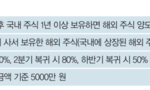

버네사 벨이 그린 버지니아 울프, 1912년, 보드에 유채, 40×34cm, 영국 런던 국립초상화미술관.

영국의 역대 국왕과 정치가, 그리고 유명 인사의 초상을 전시하는 런던 국립초상화미술관에는 울프의 초상화와 사진이 여러 점 남아 있다. 그중에서 가장 눈에 띄는 작품은 울프의 친언니이자 화가인 버네사 벨이 1912년 그린 초상화다(두 사람의 처녀 시절 성은 스티븐이지만 각각 클라이브 벨, 레너드 울프와 결혼하면서 남편 성을 따라 버네사 벨, 버지니아 울프로 이름이 바뀌었다). 초상화를 그릴 당시 울프는 서른 살이었고 신문에 에세이를 간혹 기고하며 작가로서의 삶을 탐색하고 있었다.

그림 속에서 울프는 오렌지색 소파에 몸을 기댄 채 역시 오렌지색 실을 들고 뜨개질을 하고 있다. 얼굴 윤곽만 희미하게 보일 뿐 눈, 코, 입은 거의 보이지 않는다. 회색이 도는 녹색 카디건은 젊은 처녀의 옷치고는 영 활기가 없고 나이도 들어 보인다. 실루엣만 강조한 이 초상화로도 심약하고 신랄했으며 신경질적이었다는 작가의 성격이 눈에 보이는 듯하다.

당시 울프는 남편이 될 작가 겸 출판업자 레너드 울프와 함께 소설가 E. M. 포스터, 경제학자 케인스 등 케임브리지대 출신의 지식인 모임 ‘블룸즈버리그룹’의 유일한 여성 멤버로 활약하고 있었다. 제대로 된 학교 교육은 받은 적 없지만 그리스 문학 연구가이자 문학평론가였던 아버지의 서재에서 어린 시절부터 수많은 책을 읽어온 울프의 지성은 케임브리지대 졸업생 못지않았다.

그러나 ‘블룸즈버리그룹’을 통해 얻은 지적 자극과 창작열에도 울프의 정신 상태는 늘 불안정했다. 남편 레너드는 아내를 위해 출판사를 차릴 정도로 헌신적으로 울프의 작품 활동을 도왔지만, 제2차 세계대전이 터지면서 그의 신경증과 우울 증세는 더 심해졌다. 레너드는 아내의 증세를 완화하는 데 시골 생활이 좋을 것이라고 생각해 서식스 주의 시골 로드멜로 이사했다.

그러나 이런 노력에도 울프는 마지막 작품 ‘세월’을 고치고 또 고치다 어느 봄날, 집 근처 우즈 강으로 걸어 들어가 스스로 생을 마감했다. 1941년 3월 28일 59세 때 일이다. 집 안 테이블에는 ‘당신은 정말 헌신적인 남편이었어요. 하지만 이런 식으로 더 당신의 삶을 망칠 수는 없어요’라고 쓴 울프의 유서가 남아 있었다.

울프와 정신적으로 밀접하게 교류했던 벨이 그린 초상화는 이런 그의 비극적 삶을 예언하듯 우울한 느낌으로 가득하다. 서른이 아닌 60대 할머니의 초상이라 해도 믿을 것 같다. 동생 못지않게 재능 있는 예술가였던 벨은 울프가 비극적 운명의 힘에 압도되고 말 것이라는 은밀한 예감을 가졌던 것은 아니었을까.