최근 서울 아파트 가격이 6년 9개월 만에 가장 큰 폭으로 뛰었다. 뉴스1

‘그래프1’은 서울 아파트 입주 물량과 매매 가격의 관계를 보여준다. 1990년대처럼 주택 공급이 크게 늘어날 때는 주택 가격이 힘을 쓰지 못하는 반면, 2010년 이후처럼 입주 물량이 연 1만 채 내외까지 떨어지면 주택 가격은 폭발적인 상승세를 기록한다.

1·2기 신도시 공급 확대 효과 2010년대 후반 소진

그렇다면 1990년대 서울 아파트 입주 물량이 연 8만 채 이상을 기록한 원인은 어디에 있을까. 여러 원인이 있겠지만 1990~1995년 서울 주거지역 용적률을 400%까지 상향한 것도 주택 공급이 확대된 결정적 계기로 작용했다. 당시 서울시가 용적률을 1980년대에 비해 2배 이상 높인 것은 이른바 3저(低) 호황을 계기로 시작된 주택 가격 폭등 사태에 대처하기 위함이었다. 당시 서울 아파트 가격은 1988년 18%, 1989년 22%, 1990년 26% 상승하는 등 단 5년 만에 2배 넘게 치솟는 역대급 강세장을 기록했다.주택시장 안정 대책은 크게 수요 억제와 공급 확대로 요약할 수 있는데, 당시 노태우 정부는 ‘국민주택 200만 호’로 대표되는 공급 확대 정책을 펼쳤다. 금리인상을 비롯한 통화긴축 정책은 경제성장률을 떨어뜨릴 위험이 있는 만큼 경제성장을 촉진할 수 있는 대규모 신도시 개발이 가장 적절한 대안이었던 셈이다. 실제로 1997년 서울 아파트 실질가격(물가상승률을 반영한 가격)은 1991년에 비해 56.6% 하락했다. 노태우 정부의 주택 공급 확대 정책은 경기부양 및 주택 가격 안정이라는 두 마리 토끼를 잡은 한 수였던 셈이다.

하지만 2000년대 후반부터는 서울 지역 주택 공급이 감소세로 돌아섰다. 가장 결정적 계기는 서울시가 1998년부터 용적률을 300%로 규제한 데 이어, 2000년부터는 250%를 적용하기 시작한 데 있다. 2000년대 중반 이후 지은 준신축급 아파트 용적률은 250% 아래인 반면, 그 전에 지은 아파트는 용적률이 높아 사실상 재건축이 불가능하다. 최근 서울시는 노후 아파트 재건축 규제를 완화하고 있지만 아무리 아파트 디자인을 개선하고 공원 등을 기부채납하더라도 용적률 상승에는 한계가 있다. 다행히 1980년대 이전에 지어 용적률이 낮은 아파트는 재건축 사업성이 확보되는데, 문제는 이마저도 ‘재건축초과이익환수제’ 등으로 진척이 빠르지 않다는 데 있다.

그럼에도 주택 공급이 지속적으로 감소하던 2010년대 중반 서울 아파트 매매 가격은 하락세를 기록했다. 이는 서울 외곽에 2기 신도시가 들어섰기 때문이다. 참여정부 시절이던 2004년 경기 수원 광교, 남양주 별내, 고양 삼송 등을 시작으로 2006년에는 평택이 택지로 공급됐다. 또 2007년에는 경기 파주 운정, 인천 검단, 경기 화성 동탄, 2009년에는 경기 하남 미사, 서울 서초 등에 택지 공급이 이뤄졌다.

실제로 경기 지역 아파트 입주 물량 통계를 살펴보면 2007년 7만6000채를 바닥으로 상승하기 시작해 2009년과 2010년에는 각각 11만1000채, 11만5000채 입주를 경험했다. 1기 신도시 입주가 절정에 달했던 1994년이 13만4000채였음을 감안하면 얼마나 많은 공급 물량이 쏟아졌는지 짐작할 수 있다. 특히 세종행정복합도시를 시작으로 전국에 10곳의 혁신도시를 만든 것도 서울 등 수도권 아파트 가격 하락 요인으로 작용했다. 그 결과 2012년 49.6%였던 수도권 인구 비중이 감소세로 돌아서 2015년에는 49.4%까지 떨어지기도 했다.

재건축·재개발 난항, 미래 입주 물량 줄여

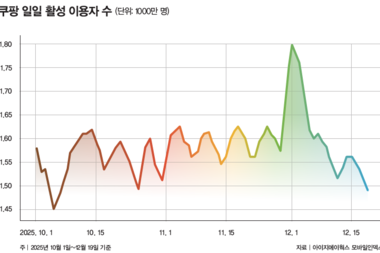

그러나 이 모든 효과는 2010년대 후반에 소진됐다. 특히 코로나19 팬데믹을 전후해 사상 초유의 저금리 환경이 출현한 것도 주택 가격 폭등을 낳은 원인으로 작용했다. 2022년 러시아-우크라이나 전쟁과 ‘레고랜드’ 사태로 시장금리가 치솟지 않았다면 주택 가격 상승은 지금까지 이어지고 있었을지 모른다. 노태우 정부의 선택에서 잠깐 얘기했지만, 주택 가격 상승을 억제하는 방법이 꼭 주택 공급만 있는 것은 아니다.이제 결론을 말하자면 진보 정부가 집권한다고 집값이 오르는 것은 아니다. 높아진 소득 수준에 부합하는 매력적인 주택 공급이 부족한 것이 문제다. 일각에서는 “3기 신도시 주택 공급이 목전에 있지 않나”라고 말하지만 ‘그래프2’에서 알 수 있듯이 입주 물량에 선행하는 건축물 착공 면적 통계 흐름이 예사롭지 않다. 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 부실 사태와 서울 등 핵심 지역의 재건축·재개발 난항도 미래 입주 물량을 줄이는 원인으로 작용하고 있는 듯하다. 따라서 새로 출범한 이재명 정부가 단호한 주택 공급 확대 및 수도권 부동산 수요 억제 대책을 실행하지 않는다면 또다시 시작된 서울 아파트 가격 급등세를 억제하기는 쉽지 않을 것 같다.