이번에도 ‘사실충실성’(사실에 근거해 세계를 바라보는 태도와 관점을 뜻하는 신조어)을 통해 대한민국 부동산을 살펴보고자 한다. 세계를 이해하기 위한 13가지 문제에서 인간의 평균 정답률은 16%, 침팬지는 33%였다. ‘팩트풀니스(FACTFULNESS)’의 저자 한스 로슬링이 ‘팩트’의 중요성을 역설하며 내세운 실험 결과다. 우리 머릿속에는 ‘많이 경험해봤으니까’ ‘다들 그렇다고 하니까’라는 강력한 메시지 필터장치가 있다. 순도 99.9%의 강력한 ‘편향 필터’는 어떤 뉴스와 정보를 접하더라도 스스로에게 불편을 주지 않는 익숙한 메시지로 사실을 왜곡시킨다.

현업에 종사하며 데이터로 부동산시장을 예측하는 필자에게 ‘내가 그곳에 살아봤는데’ 혹은 ‘과거 그 지역은 미분양 무덤이었지’처럼 답이 정해진 경험론이나 무용담은 비즈니스와 의사결정에 큰 걸림돌이 된다. 데이터는 이런 불완전한 경험론을 몰아내고 ‘기회의 빛’을 밝히는 등대다. 물론 데이터라는 등대를 정직하고 정확하게 잘 사용할 줄 알아야 한다. 부동산시장을 데이터로 올바로 바라보기 위해 사실충실성이 필요한 이유다.

공포본능 억제하기 ‘인구공포론’과 ‘신고가’ 팩트 체크

로슬링이 공포본능을 경계하라며 제시한 키워드는 ‘보이지 않는 4000만 대의 비행기’다. 2016년 비행기 4000만 대가 무사히 착륙했음에도 언론에는 10건에 불과한 사고 사례만 보도됐다. 확률로 따지면 0.000025%라는 미미한 수준인데도 말이다. 언론 속성상 비록 소수에 불과해도 독자의 공포본능을 자극하는 뉴스를 보도하기 마련이다. 현실을 올바로 바라보기 위해 공포본능에 주의해야 하는 이유다.

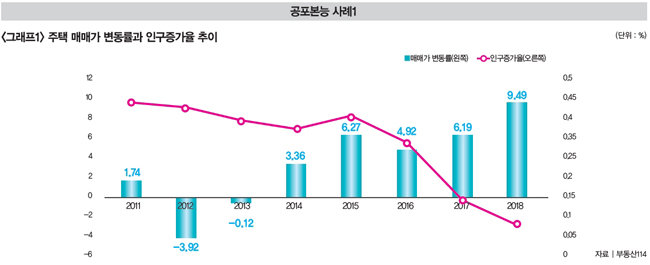

2008년 글로벌 금융위기 직후 ‘인구 감소로 10년 후 주택시장에 퍼펙트 스톰이 올 것’이라는 헤드라인이 인기를 끌었다. 당시 경제충격으로 공포 분위기가 팽배했고, 인구 감소 역시 합리적 전망이기에 ‘인구공포론’은 부동산업계에도 확산됐다. 그러나 10년이 지난 현재, 예상대로 인구 증가는 멈췄지만 인구공포론은 부동산시장에 거의 영향을 미치지 못하고 있다. 서울 집값은 과거 경험해보지 못한 수준으로 상승했으며, 청약률이 수백 대 1에 이르는 ‘로또분양’이 일상이 되고 있다. 시간을 과거로 확장해 2011~2018년 집값과 인구의 변동 패턴을 비교해봐도 어떤 상관성을 발견할 수 없다(그래프1 참조). 인구 증가가 본격적으로 정체된 2015년 이후 오히려 집값은 유례없는 상승 패턴을 꾸준히 이어나갔다. 인구 증가는 정체됐지만 여전히 ‘양질의 좋은 집’이 부족하기 때문이다.

우리 생활에서 기본인 ‘의식주’에 대해 생각해보자. 나이가 들고 경제사정이 나아질수록 더 좋은 옷, 더 좋은 음식을 찾는다. 집도 마찬가지다. 새로운 가구가 생기고, 또 아이가 태어나면 더 좋은 집에 살고 싶어진다. 비록 핵가족이 대세고, 고령화가 심각하더라도 더 좋은 집에 살고 싶은 욕망은 변하지 않는다. 오히려 과거보다 경제·생활 수준이 높아지면서 ‘양질의 주거 환경’에 대한 욕구는 커지고 있다. 인구 감소라는 ‘양(量)의 논리’ 못지않게 더 좋은 집에 살고픈 ‘질(質)의 논리’가 힘을 얻어가면서 인구공포론이 영향력을 발휘하지 못하는 것이다.

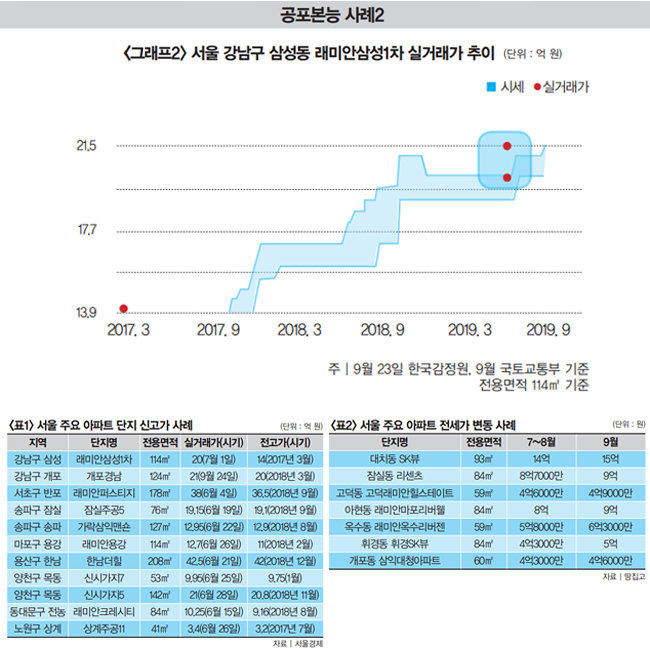

최근 ‘신고가’라는 키워드가 인구공포론과는 반대로 집값 폭등에 대한 우려를 확산하고 있다. ‘신고가 속출’이라는 헤드라인은 이미 2배나 오른 서울 집값의 맥락을 무시한 채 무리한 매수세를 일으킨다. 그렇다면 신고가 속출이라는 헤드라인은 정확한 표현일까. ‘표1’은 한 언론에 보도된 신고가 사례다. 유심히 살펴보면 대부분 국민주택 규모인 전용면적 85㎡를 초과하는 대형 혹은 매우 작은 극소형평형이다. 신고가가 속출해 대세 상승으로 이어지려면 주택시장의 ‘몸통’인 국민주택 규모의 거래가 많아져야 한다. 더욱이 실거래가 패턴을 보면 ‘그래프2’처럼 ‘2년 만에’ 고작 2건이 거래된 극단적인 경우도 있다. 로슬링의 표현을 빌리자면 ‘보이지 않는 4000만 대의 비행기’ 대신 10건의 사고만 보도되고 있는 것이다.

반면 ‘표2’는 전세가 변동을 소개하며 주택시장의 몸통인 국민주택 규모 혹은 중소형평형의 사례를 제시하고 있다. 갈수록 복잡해지는 부동산정책으로 내 집 마련을 포기하는 가구가 늘어나면서 전세가가 상승하고 있음을 알 수 있는 대목이다.

크기본능 억제하기 ‘거래량’ ‘입주량’ ‘분양 면적’ 제대로 보기

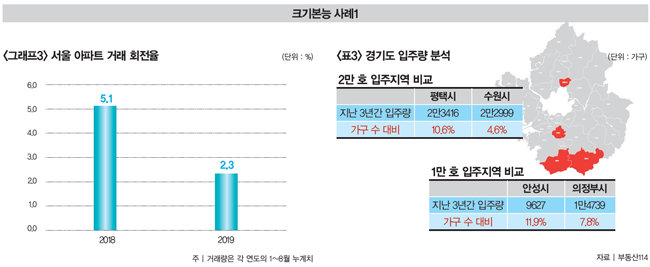

‘내 눈엔 오직 숫자만 보인다.’ 크기본능에 주의해야 하는 순간이다. 이럴 때는 ‘그 숫자가 1년 전, 10년 전에는 어땠을까’ ‘비율로 따지면 어떨까’라는 질문을 던지라고 로슬링은 조언한다. 8월 서울 아파트는 8586건 거래됐다. 상반기 월평균 거래량 2616건에 비해 3배나 많은 수치다. 그러나 거래량은 계절적 영향을 많이 받으므로 ‘전년 동기 대비’로 보는 것이 정확하다. 서울의 전년 동기 거래량인 2018년 8월 7687건과 비교하면 그다지 커 보이지 않는다. 기간을 확장해 1~8월 누계치로 보면 서울의 현 상황을 정확히 진단할 수 있다. 이 시기 거래 회전율(아파트 수 대비 거래량)은 2.3%로, 전년 동기 수준인 5.1%의 절반에 불과하다(그래프3). 쉽게 말해 2018년 서울 아파트 100채 가운데 5채가 거래됐다면, 올해는 2건의 거래가 발생했다는 것이다. 2018년 20%나 폭등했던 서울 부동산이 둔화세에 접어들었음을 알 수 있는 대목이다.

거래량 외에 입주량 수준을 판단할 때도 크기본능에 유의해야 한다. 경기 평택시와 수원시는 지난 3년간 총 2만 호 입주량이 발생했다. 단순히 ‘양’으로 보면 차이가 없지만 주택 수요의 기본인 ‘가구 수 대비’로 따지면 평택이 수원보다 공급 압력이 2배 크다(표3 참조). 동일한 방식으로 경기 의정부는 경기 안성보다 많은 입주량이 발생했지만 체감적으로는 안성보다 적은 공급 압력을 받고 있다.

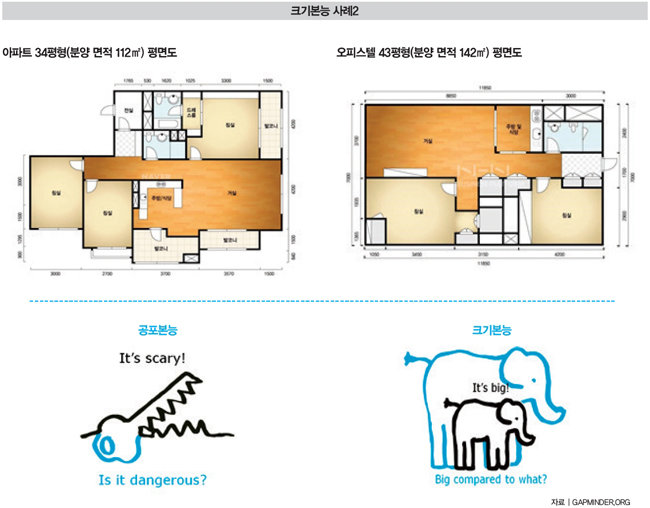

아파트와 오피스텔의 분양 면적을 비교할 때도 크기본능에 주의할 필요가 있다. 신혼부부가 도심 오피스텔에 거주하는 등 최근 주거형 오피스텔 수요가 증가하면서 2룸, 3룸 오피스텔이 늘고 있다. 그러나 오피스텔 분양 면적은 아파트와 다르게 봐야 한다. 아파트 분양 면적에는 ‘전용면적’(거실, 침실 등)과 ‘공용면적’(복도, 엘리베이터 등)만 합산되지만, 오피스텔 분양 면적에는 ‘기타공용면적’(주차장 등)까지 더해진다. 따라서 비록 같은 분양 면적이라도 오롯이 독립적으로 쓸 수 있는 전용면적은 오피스텔이 아파트보다 작다. ‘평면도’의 비교 사례에서 보듯이 오피스텔 분양 면적은 142㎡(43평형)이지만 전용면적은 112㎡(34평형) 아파트에 미치지 못한다. 게다가 오피스텔은 아파트와 달리 발코니 확장이 불가능하므로 추가로 전용면적을 늘릴 수도 없다. 이를 종합적으로 고려하면 오피스텔 면적의 가치는 아파트의 60% 수준이라고 보는 편이 바람직하다.

크기본능은 ‘하나의 자극적인 숫자’에만 주목하게 만든다. 몇억 혹은 몇십억 원이나 하는 부동산 매매를 고민할 때는 당연히 다른 숫자와 비교하고, 과거 추이는 물론 더 나아가 비율까지 따져봐야 하지 않을까. 부동산을 바라보고 고민할 때 사실충실성은 자극적인 메시지에 ‘혹하지 않도록’ 우리를 도와줄 것이다.

![[gettyimages]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5d/b2/82/29/5db2822920dfd2738de6.jpg)