경기 양주에서 3년 실패 끝에 여주 농사로 성공한 김삼순 씨(오른쪽) 부부.

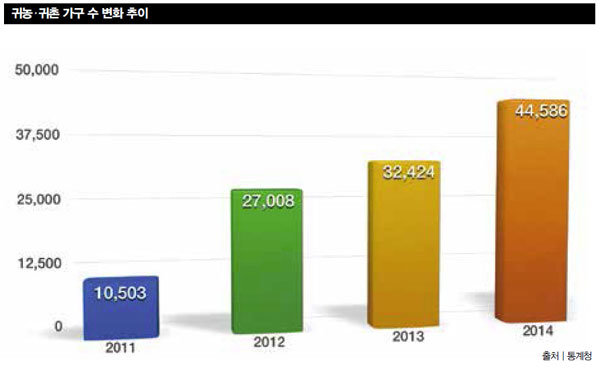

평화로운 전원생활이 ‘핫 트렌드’가 된 것일까. 귀농·귀촌이 해마다 늘고 있다. 통계청이 3월 19일 발표한 ‘2014년 귀농귀촌인 통계’에 따르면 2014년 귀농·귀촌 가구 수는 총 4만4586으로 사상 최고치를 기록했다. 귀농·귀촌 가구는 2001년 880가구에 불과했지만 2011년 1만503, 2012년 2만7008, 2013년 3만2424, 2014년 4만4586가구로 증가 중이다(그래프 참조).

귀농(歸農)과 귀촌(歸村)은 소득원으로 구분되는데 귀농은 생계수단을 농업으로 삼는 반면, 귀촌은 시골살이를 누리면서 건물 임대 등 농업이 아닌 분야에서 주요 소득을 얻는 것을 말한다. 그런데 귀촌에 비하면 귀농 가구의 증가세는 미미하다. 지난해 귀촌 가구는 3만3442가구로 전년보다 1만1941가구(55.5%) 늘었지만, 귀농 가구는 1만1144가구로 전년에 비해 221가구(2.0%) 증가하는 데 그쳤다. 귀농·귀촌 목적이 농사보다 전원생활 자체에 있음을 말해주는 지표다.

한국농촌경제연구원이 2013년 발간한 ‘농어촌 활성화를 위한 귀농·귀촌 정책 방향과 과제’ 보고서에 따르면, 설문조사 응답자들은 귀농·귀촌의 목적으로 ‘경제적 이유’(45.4%) 외 ‘자연 속 여가생활’(17.3%), ‘가족과 함께하는 삶’(11.4%), ‘건강’(7.0%), ‘생활 편리’(5.4%) 등의 답을 택했다.

자연재해 등 변수 많아

실제로 농업은 농가소득에서 그 비중이 적어지고 있다. 농가소득은 농업소득, 농외소득, 이전소득, 비경상소득 등으로 구성되는데 농가 전체 소득에서 농업의 비중은 2010년 31%에서 2013년 29%로 줄었다.

따라서 귀농·귀촌의 현실이 장밋빛만은 아님을 알 수 있다. 농림축산식품부가 조사한 결과 2008년에는 전체 귀농 가구의 6.5%, 2009년에는 5.4%가 농촌 정착에 실패하고 도시로 돌아갔다. 하지만 실제 귀도(歸都) 인구는 이보다 훨씬 많다는 것이 귀농·귀촌한 사람들의 전언이다. 성주인 한국농촌경제연구원 농촌정책연구부 부장은 “농촌 생활에 대해 지나치게 낙관적인 기대는 금물”이라며 “농촌 현실을 미리 파악하고 귀농 대비 공부를 하라”고 조언했다.

‘맨땅에 헤딩’ 식으로 귀농했다 참패한 경우가 적잖다. A(58·남)씨는 무작정 농사를 지었다 시골살이를 망친 경우다. 그는 대기업에서 명예퇴직한 후 오랜 소망이던 귀농의 꿈을 실현하고자 2011년 강원 춘천의 한 시골 마을로 향했다. 해발 600m 고랭지에 있는 약 1만6528㎡(5000평) 크기의 배추밭을 매입했다. “협업하면 잘할 수 있겠다”는 지인의 말을 믿고 3000만 원을 투자한 것. 아내의 반대로 혼자 시작한 농사였지만 마음은 즐거웠다. 배추도 무럭무럭 자랐다. 수확한 배추를 서울 송파구 가락시장에 팔았다. 직접 시장에 가보니 자신이 내놓은 배추가 가장 크고 품질도 좋아 흡족했다.

하지만 이듬해 태풍 ‘볼라벤’이 닥쳤다. 예상치 못한 기상 악화로 배추 뿌리가 뽑혔고 배추는 가장자리부터 바싹 말라갔다. 가락시장에서도 받아주지 않았다. 할 수 없이 마른 겉잎을 일일이 제거해 노란 속잎만 남긴 ‘알배추’로 만들어 시장에 내다팔았다. 배춧값은 절반으로 뚝 떨어졌다. 하지만 시간이 지나자 알배추도 팔 곳이 없었다. 자연재해로 농사를 망쳤을 경우에 대한 차선책이 없었고 판로 개척도 소홀히 한 탓이었다. 그는 2억 원의 실패를 안고 귀농 2년 만에 서울 집으로 돌아갔다.

무작정 귀농하면 예상치 못한 변수로 농사를 망칠 수도 있다.

그런데 2007년 2월 고온 현상으로 시장에 딸기 공급이 넘쳤고 딸기 가격이 폭락했다. 한 상자에 1만2000원을 받아야 하는 상황에서 소비자가는 8000원대로 내려갔다. 결국 B씨는 크게 손해를 봤다. 대출을 갚느라 통장 잔고는 바닥을 쳤고, 겨울에는 유리온실 난방비를 감당할 돈이 없었다. B씨는 귀농 2년 만에 유리온실과 농자재를 되팔아 겨우 빚을 갚고 총 3억여 원의 돈을 날린 채 고향으로 돌아갔다.

고향 믿지 말고 원주민 텃세 대비해야

원주민 텃세로 마을에서 밀려난 경우도 있다. 사업가 C(48·남)씨는 서울에서 남부럽지 않게 성공한 재력가였다. 그는 50대를 한가롭게 보내고 싶어 고향인 강원 정선에 작은 집을 지었다. 이사하고 떡을 돌린 날 이장이 말했다. “신고식도 할 겸 마을에 기부 좀 하지.” 마을 사람들에게 잘 보여야겠다는 생각에 후하게 ‘한턱’냈다. 그런데 마을회관 측에서 기부를 요구하는 일이 점점 잦아졌다. 마을에서 유일하게 외제차를 모는 C씨가 경제적으로 여유 있고 동네 물정을 잘 모른다는 점을 약점으로 삼은 것이다. 마을회관 임원단은 크고 작은 행사 때마다 C씨에게 손을 벌렸다. 참다못한 C씨는 마을회관 총무인 후배에게 부드럽게 말했다. “나만 기부금을 너무 자주 내는 것 같다. 금액도 부담스럽고.” 후배는 냉담했다. “형, 시골 인심이 마냥 후한 줄 아시오? 오랜만에 고향에 돌아왔으면 잘해야 할 것 아니오.”

이 소문이 퍼졌는지 C씨를 바라보는 마을 사람들의 눈빛이 어느 순간부터 싸늘해졌다. 동네 사람들은 수다를 떨다가도 C씨가 나타나면 이야기를 멈췄다. C씨는 사람 사는 곳에는 갈등이 있기 마련이라며 스스로를 위로했지만 그의 ‘왕따’ 생활은 2년 넘게 계속됐다. 고향은 예전에 떠올리던 따뜻하고 정다운 곳이 아니었다. C씨는 귀농 3년 차에 고향을 뒤로하고 서울로 돌아갔다.

귀농·귀촌에 성공한 사람들은 “최소 3년은 실패를 각오하라”고 조언한다. 경기 양주에서 여주농장을 운영하는 김삼순(51·여) 씨는 3년간 고전 끝에 성공한 경우. 김씨는 오랫동안 몸담았던 인테리어 사업을 접고 2006년 양주에 615㎡(약 186평) 크기의 토지를 샀다. 뭘 심을까 고민하다 자신이 무화과를 좋아한다는 이유로 무화과나무를 심었다. 하지만 생산량이 적었고 서울까지 배달하면 물러버리는 탓에 인터넷으로 소비자 직거래만 했다. 초기 1~2년 동안 연 수익은 100만~200만 원에 그쳤다. ‘농업을 괜히 택했나’ 싶은 후회가 밀려왔다.

그러던 어느 날 지인 소개로 여주를 심었다. 마침 ‘웰빙’붐이 불고 여주가 당뇨 치료에 특효약이라는 소문이 퍼지면서 매출이 늘기 시작했다. 수익을 조금씩 투자해 토지를 6612㎡(약 2000평)까지 늘렸다. 지금은 임대한 토지까지 합쳐 총 3만3058㎡(약 1만 평) 크기의 밭에서 여주를 심는다. 재작년부터 연매출 3억 원 이상을 올리고 있다.

김씨는 “무리하지 않고 수익 내에서만 투자하는 습관, 그리고 늦게나마 받은 농업교육으로 실패에서 벗어났다”고 말한다. 그는 양주시 농업기술센터의 바이오농업대를 다니며 농사일뿐 아니라 소셜네트워크서비스(SNS)를 이용한 마케팅 방법도 배웠다. 그의 인터넷 블로그 ‘삼수니농장’은 구독자 수가 2300여 명에 달한다. 2013년부터 ‘팜파티(farm party)’라는 여주축제를 개최하면서 농업과 체험관광을 결합한 행사도 의욕적으로 추진 중이다.

하지만 김씨처럼 귀농에 무리 없이 성공한 사례는 아주 드물다는 게 전문가들의 전언이다. 박인호 전원칼럼니스트는 “‘억대 농부’를 섣불리 꿈꾸지 마라”고 말한다.

“귀농·귀촌은 농사일의 다양한 변수를 고려해야 하며 실패에 대비한 차선책을 반드시 세워놓아야 한다. 월급쟁이처럼 고정 수입이 없기 때문에 3~4년 이상 버틸 여윳돈을 충분히 보유하는 것도 중요하다. 가족과 합의도 필요하다. 남편만 의욕이 앞서 시골에 먼저 정착하는 경우가 많은데 농사가 잘 안 될 경우 의지할 가족이 없으면 견디기 힘들고 자칫 잘못하면 가정불화가 생길 수도 있다.”

|

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, 은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)

![[영상] 폰을 ‘두 번’ 펼치니 ‘태블릿’이 됐습니다](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a9/23/6948a9231242a0a0a0a.png)