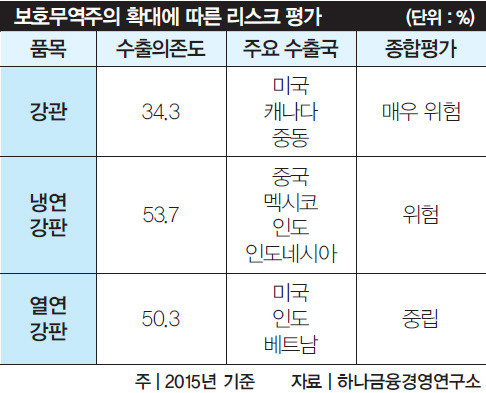

이와 같은 상황에서 8월 초 미국 상무부(DOC)가 내부식성강판, 냉연강판에 이어 한국산 열연강판에 고율 관세를 부과했고 9월 미국 국제무역위원회(ITC)가 이를 최종 결정했다. 이 결정에 따라 국내 업체에 부과될 예정인 총관세율은 포스코 60.93%, 현대제철 13.38%로 포스코의 경우 브라질(상계관세·CVD 7.42%, 반덤핑관세·AD 33.01~34.28%), 영국(AD 49.05%), 호주(AD 23.25%)에 적용된 세율과 비교하면 높은 수준이다. 이와 같이 최대 60%에 달하는 관세율이 부과되면서 한국산 열연강판의 미국 수출이 타격을 받으리란 우려가 커지고 있다. 더 나아가 미국을 비롯한 주요국의 보호무역주의가 다른 품목 또는 다른 지역으로 확산될 여지가 있어 수출 의존도가 높아진 국내 철강산업계로선 무역 이슈와 관련해 실질적인 영향력에 대한 평가가 필요한 실정이다.

미국, 중국 견제 목적으로 보조금·무역규제 강화

자유무역과 보호무역 정도는 글로벌 경기 및 역학구도에 따라 결정된다. 경기가 안정되고 한 국가의 영향력이 전 세계를 아우르는 1극 체제에서는 자유무역주의가 확산되는 경향이 있는 반면, 경기불황 또는 경기변동이 큰 상황에서 다극체제나 신흥국이 부상하는 경우에는 보호무역주의 기조가 확대될 개연성이 높다. 실제로 2008년 이후 세계 무역시장은 미·중 양강체제하에서 보호무역주의를 고수해오고 있다. 즉 현재 글로벌 무역시장은 표면적으로 지역무역협정 중심의 자유무역주의를 표방하나, 국가 간 무역제재를 통한 실질적인 보호무역주의 분위기가 빠르게 확산 중이다.글로벌 시장 내 무역구제(AD 91%, CVD 7%, 세이프가드 2%) 조치는 2013년부터 가파르게 증가했는데, 2013년 무역구제가 76건 증가하면서 2003년 이후 가장 크게 늘어난 데 이어, 2015년에는 105건이나 증가하며 기록을 경신했다. 품목별로는 철강, 기계·보일러, 전기전자기기, 철강제품, 일반 차량에 대한 조치가 대부분을 차지한다. 이는 업황 부진으로 경쟁이 심해진 산업이라는 공통점이 있는 동시에 중국의 수출 비중이 큰 산업이란 특징을 지닌다. 즉 미국 등 선진국이 중국을 견제하려는 목적으로 보조금, 무역구제 등의 조치를 다수 활용한 것이라 볼 수 있다.

G2(미·중) 국가의 대결구도하에서 자국 산업을 보호하려는 규제정책이 더욱 확대돼 보호무역주의 분위기는 당분간 지속될 것으로 보인다. 금융위기 이후 저성장 기조가 고착화하는 가운데, 미국과 중국의 양강체제가 뚜렷해지면서 글로벌 시장에서 주도적으로 자유무역을 확산하려는 주체가 없기 때문이다. 특히 최근 미국 내 소득불평등에 따른 경기양극화가 심화되면서 미국 정부는 자국 산업 보호를 통한 국민 일자리 창출을 위해 보호무역주의를 선택했고, 이에 따라 세계화에 대한 반감이 더욱 고조되고 있다. 한편 중국을 중심으로 한 신흥국 역시 과거 개발도상국으로서 받아온 혜택을 포기하지 않고자 목소리를 높이고 있어 이 또한 선진국과 마찰을 야기하며 자유무역주의 유지를 더욱 어렵게 하고 있다.

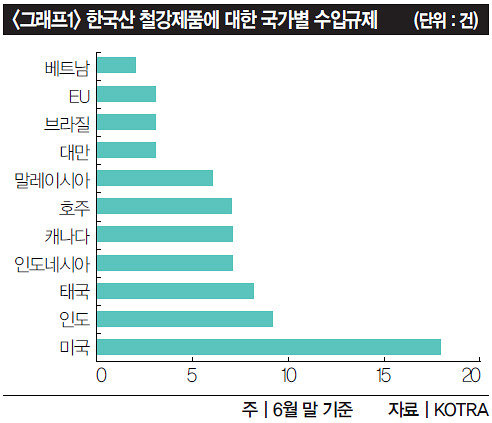

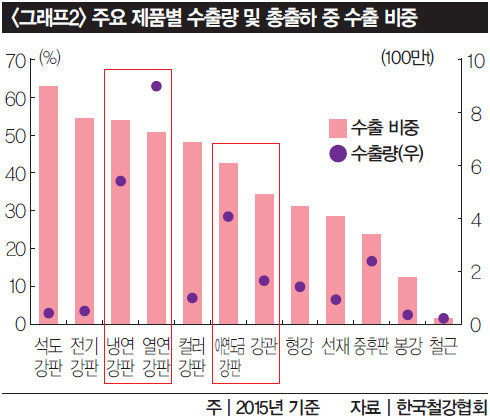

한국은 철강 및 화학제품에 대한 무역규제가 더욱 심화될 것으로 예상되는데, 특히 규제 비중이 가장 큰 철강제품의 경우 기존 미국, 유럽연합(EU) 등 선진국을 비롯해 자국의 기간산업을 보호·육성하려는 아시아 신흥국을 중심으로 규제가 확대될 것으로 보인다. 이에 철강 제품별로 무역규제의 강도를 파악하고 해당 제품의 국내 시장 수급 및 수출입 현황을 살펴봄으로써 실제 리스크가 확대될 것으로 예상되는 품목을 점검해볼 필요가 있다.

강관·냉연강판·열연 제품…무역규제 강화 우려

2017년 조선 수주절벽, 자동차 수요 감소 등의 영향으로 국내 철강 수요가 정체 또는 감소할 것으로 예상되는 가운데 글로벌 보호무역주의 확산은 국내 철강업계에 주요한 이슈가 될 수밖에 없다. 2015년 미국 정부가 한국산 유정관 및 송유관에 덤핑마진을 확정하면서 국내 강관업체의 대미수출이 급감한 사례에서 보듯 주요 수출국의 환경 변화는 국내 업계에 직격탄으로 작용한다. 따라서 수출시장의 환경 변화에 대한 지속적인 모니터링 및 실질적인 리스크 수준에 대한 평가가 중요하며, 이와 관련한 산업 내·외적인 대응 방안 모색이 절실한 시점이다.

![[오늘의 급등주] ‘통합 HD현대중공업’ 훈풍에 <br>현대마린엔진 강세](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a5/27/6948a5272273a0a0a0a.jpg)