바람도 몰랐을 거다. 그가 그래미 어워드가 아닌 노벨문학상을 타리란 것을. 사실 음악 애호가들도 몰랐다. 밥 딜런이 노벨문학상 후보로 거론되고 있을 줄. 목요일이던 10월 13일 저녁, 서울 을지로에서 LG 트윈스와 넥센 히어로스의 야구 경기를 보며 술을 마시고 있었다. 채팅창에 메시지 한 줄이 올라왔다. ‘노벨문학상, 밥 딜런.’ 그리고 몇 분 지나지 않아 전화기가 울리기 시작했다. 이 수상의 의미와 의견을 묻는 여러 언론사의 전화였다. 살다 살다 노벨문학상 관련 전화를 받을 줄은 몰랐는데, 매년 이맘때가 되면 문학평론가들도 바빠지려나 싶었다. 그래도 올해는 더 특별했던 것 같다. 웬만한 문호보다 한국에서 지명도 높은 인물이 밥 딜런 아닌가. 아니나 다를까, 그다음날 일간지 대부분이 밥 딜런의 사진을 크게 내걸고 1면에 이 소식을 전했다. 적어도 내 기억으로는 노벨문학상이 이렇게 대서특필된 건 오랜만이다.

나는 생각한다. 스웨덴 한림원이 문학 밖에서 문학을 찾은 거라고. 모니터와 액정 시대에 힘을 잃어가는, 책 속의 문학이 나아갈 길이 무엇인가에 대해 환기한 거라고. 문학 바깥에서 밥 딜런의 노벨문학상 수상 소식을 들으며 가진 첫 번째 인상이다.

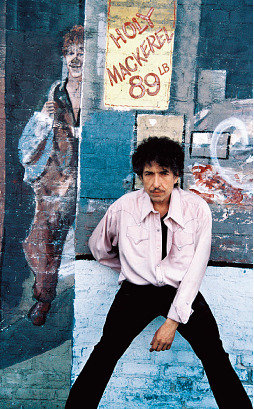

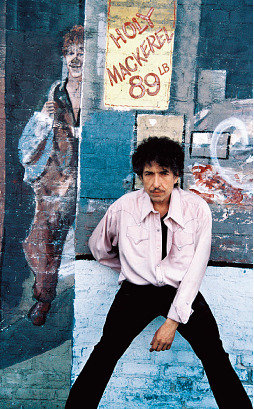

소위 전설이라 부르는 아티스트의 시간은 바로 그 ‘전설’의 시기에 멈춰 있는 경우가 많다. 재능과 열정이 만개하던 때의 업적을 나머지 일생에 걸쳐 재현하는 것으로 충분하니까. 하지만 밥 딜런은 단지 전설에 그치는 이가 아니다. ‘Like A Rolling Stone’이라는 그의 노래 제목처럼, 평생을 안주하지 않고 자기 자신을 찾아 떠돌아온 이다. 1941년 태어났으니 어느덧 70대 중반이건만, 그의 음악적 여정은 멈출 줄 모른다.

우리에게 각인된 밥 딜런의 이미지는 1960년대 것일 테다. 미국 미네소타 주 출신으로 61년 미국 뉴욕 그리니치빌리지에서 공연을 시작한 이래 그는 ‘Blowin’ In The Wind’가 담긴 2집 ‘The Freewheelin’ Bob Dylan’으로 단숨에 포크계의 스타로 떠올랐다. 그 후 발표한 일련의 걸작은 시적 은유로 가득 찬 노래들로, 대중음악을 오락과 여흥에서 저항의 예술로 격상하는 촉매제 구실을 했다. 그의 영향으로 초창기에 사랑 노래만 부르던 비틀스가 ‘Help’ 이후 개인의 고뇌와 사회적 메시지를 담아내기 시작한다. 어디 그뿐인가. 김민기, 한대수 등 70년대 한국 청년문화의 개척자들 역시 그의 영향을 받았다. 브루스 스프링스틴부터 U2에 이르는 ‘록의 양심가’들 또한 마찬가지다. 밥 딜런이 아니었다면 팝의 양상이 어떻게 흘렀을지 장담할 수 없다.

그러나 당시에도 밥 딜런은 ‘저항의 기수’라는 상징을 거부하곤 했다. 한때 연인이자 프로테스탄트 포크의 양대 산맥이던 존 바에즈가 일생에 걸쳐 행동주의자 노선을 견지한 반면, 밥 딜런은 집회 참여를 거부했으며 언론에서 자신을 저항 가수로 몰아가는 걸 마뜩찮아 했다. 포크 순수주의자들의 기대를 배반하고 어쿠스틱 기타 대신 일렉트릭 기타를 들고 공연함으로써 포크 록을 창시했다. 기존 포크 진영에서 엄청난 비난을 쏟아냈지만 상업적으로 밥 딜런에게 최대 성공(빌보드차트 2위)을 안긴 ‘Like A Rolling Stone’이 담긴 음반 ‘Highway 61 Revisited’를 비롯한 일련의 명작은 이런 노선으로 탄생한 것이다.

교통사고를 빌미로 추종자를 피해 은둔했던 1970년대, 개신교에 귀의해 쏟아낸 가스펠 시기, 이후 팝 사운드를 시도했던 시기, 그리고 마침내 삶의 여명기에 접어든 2000년대 블루스 연작까지, 밥 딜런은 지속적인 변신을 시도하고 한자리에 멈춰 있지 않았다. 말 그대로 ‘구르는 돌’의 여정이다. 1988년부터 지금까지 이어지는 그의 투어 제목이 ‘Never Ending Tour’인 것은 그 상징일 테다. 2007년 제작된 밥 딜런의 난해한 전기영화 제목이 ‘아임 낫 데어’인 것처럼 어떤 고정관념과 이미지도 거부한 채 밥 딜런은 오로지 자기 자신으로 존재한다.

딜런의 노벨문학상 수상을 두고 문학계는 시끄럽다. 자신의 작품에 종종 그를 인용하곤 했던 일본 작가 무라카미 하루키는 유력한 후보였음에도 수상 실패에 애써 의연한 반응을 보였지만 다른 문학가들은 설왕설래를 멈추지 않는다. 밥 딜런의 가사가 문학적으로 어떤 의미를 가지는지, 아니 그의 가사가 전통적 의미의 문학에 합치하는지 나는 판단할 자격이 없다. 다만 분명한 것은, 밥 딜런은 늘 그래왔듯 세간의 평가와 해석에 어떤 개입도 하지 않는다는 것이다. 수상 소식이 발표된 직후 미국 라스베이거스에서 열린 공연에서도 그는 관련 이야기에 침묵한 채 오직 노래만 불렀다. 그가 노벨문학상 시상식에 참석할지도 미지수다.

딜런의 노벨문학상 수상을 두고 문학계는 시끄럽다. 자신의 작품에 종종 그를 인용하곤 했던 일본 작가 무라카미 하루키는 유력한 후보였음에도 수상 실패에 애써 의연한 반응을 보였지만 다른 문학가들은 설왕설래를 멈추지 않는다. 밥 딜런의 가사가 문학적으로 어떤 의미를 가지는지, 아니 그의 가사가 전통적 의미의 문학에 합치하는지 나는 판단할 자격이 없다. 다만 분명한 것은, 밥 딜런은 늘 그래왔듯 세간의 평가와 해석에 어떤 개입도 하지 않는다는 것이다. 수상 소식이 발표된 직후 미국 라스베이거스에서 열린 공연에서도 그는 관련 이야기에 침묵한 채 오직 노래만 불렀다. 그가 노벨문학상 시상식에 참석할지도 미지수다.

밥 딜런의 가사는 늘 해석과 연구의 대상이었다. ‘Highway 61 Revisited’ 음반에 담긴 12분짜리 대곡 ‘Desolation Row’가 발표됐을 때 미국의 한 부자가 이 노래의 의미를 알려주는 사람에게 포상을 하겠다는 신문 광고를 냈을 정도다. 오늘날 미국 대학에선 밥 딜런의 가사가 정규 텍스트로 쓰인다. 그러나 정작 그는 자서전에서조차 자신의 노래에 대한 의미를 설명하지 않았다. 늘 시대 안에 있되 시대에 머무르지 않았던 시인이자 음악가는 노벨문학상 앞에서도 침묵한다. ‘나는 거기에 없다(I’m Not There)’는 무언의 메시지만 남긴 채.

‘서적’ 프레임 벗어난 새로운 문학

어쩌면 당연한 건지도 모른다. 1901년 프랑스 시인 쉴리 프뤼돔이 첫 번째 상을 수상한 이래 꼭 순수문학가만 이 상의 주인공이 된 건 아니다. 역사학자 테오도어 몸젠, 철학자 앙리 베르그송과 버트런드 러셀, 심지어 정치인 윈스턴 처칠도 노벨문학상을 받았다. 하지만 그들 모두 비문학일지언정 책이라는 프레임 속에 언어 형태로 서술한 저작물을 남겼다. 밥 딜런이 남긴 유일한 저작물은 2009년 출간한 자서전뿐, 그의 ‘작품’은 늘 노래에 얹혀 발표됐다. 그의 가사를 ‘시’라고 할 수 있다면 시인으로서의 밥 딜런은 자신의 작품을 노래라는 구술 형태로 발표한 것이다. 물론 앨범 부클릿에 가사가 적혀 있지만, 이는 노래라고 하는 형태의 부산물일 뿐 본질이 아니다. 그래서일까, 스웨덴 한림원은 그의 수상 이유를 이렇게 설명했다. “위대한 미국의 노래 전통 안에서 새로운 시적 표현을 창조해냈다.” 문학적 설명 앞에 음악적 설명을 덧붙인 것이다.나는 생각한다. 스웨덴 한림원이 문학 밖에서 문학을 찾은 거라고. 모니터와 액정 시대에 힘을 잃어가는, 책 속의 문학이 나아갈 길이 무엇인가에 대해 환기한 거라고. 문학 바깥에서 밥 딜런의 노벨문학상 수상 소식을 들으며 가진 첫 번째 인상이다.

소위 전설이라 부르는 아티스트의 시간은 바로 그 ‘전설’의 시기에 멈춰 있는 경우가 많다. 재능과 열정이 만개하던 때의 업적을 나머지 일생에 걸쳐 재현하는 것으로 충분하니까. 하지만 밥 딜런은 단지 전설에 그치는 이가 아니다. ‘Like A Rolling Stone’이라는 그의 노래 제목처럼, 평생을 안주하지 않고 자기 자신을 찾아 떠돌아온 이다. 1941년 태어났으니 어느덧 70대 중반이건만, 그의 음악적 여정은 멈출 줄 모른다.

우리에게 각인된 밥 딜런의 이미지는 1960년대 것일 테다. 미국 미네소타 주 출신으로 61년 미국 뉴욕 그리니치빌리지에서 공연을 시작한 이래 그는 ‘Blowin’ In The Wind’가 담긴 2집 ‘The Freewheelin’ Bob Dylan’으로 단숨에 포크계의 스타로 떠올랐다. 그 후 발표한 일련의 걸작은 시적 은유로 가득 찬 노래들로, 대중음악을 오락과 여흥에서 저항의 예술로 격상하는 촉매제 구실을 했다. 그의 영향으로 초창기에 사랑 노래만 부르던 비틀스가 ‘Help’ 이후 개인의 고뇌와 사회적 메시지를 담아내기 시작한다. 어디 그뿐인가. 김민기, 한대수 등 70년대 한국 청년문화의 개척자들 역시 그의 영향을 받았다. 브루스 스프링스틴부터 U2에 이르는 ‘록의 양심가’들 또한 마찬가지다. 밥 딜런이 아니었다면 팝의 양상이 어떻게 흘렀을지 장담할 수 없다.

그러나 당시에도 밥 딜런은 ‘저항의 기수’라는 상징을 거부하곤 했다. 한때 연인이자 프로테스탄트 포크의 양대 산맥이던 존 바에즈가 일생에 걸쳐 행동주의자 노선을 견지한 반면, 밥 딜런은 집회 참여를 거부했으며 언론에서 자신을 저항 가수로 몰아가는 걸 마뜩찮아 했다. 포크 순수주의자들의 기대를 배반하고 어쿠스틱 기타 대신 일렉트릭 기타를 들고 공연함으로써 포크 록을 창시했다. 기존 포크 진영에서 엄청난 비난을 쏟아냈지만 상업적으로 밥 딜런에게 최대 성공(빌보드차트 2위)을 안긴 ‘Like A Rolling Stone’이 담긴 음반 ‘Highway 61 Revisited’를 비롯한 일련의 명작은 이런 노선으로 탄생한 것이다.

교통사고를 빌미로 추종자를 피해 은둔했던 1970년대, 개신교에 귀의해 쏟아낸 가스펠 시기, 이후 팝 사운드를 시도했던 시기, 그리고 마침내 삶의 여명기에 접어든 2000년대 블루스 연작까지, 밥 딜런은 지속적인 변신을 시도하고 한자리에 멈춰 있지 않았다. 말 그대로 ‘구르는 돌’의 여정이다. 1988년부터 지금까지 이어지는 그의 투어 제목이 ‘Never Ending Tour’인 것은 그 상징일 테다. 2007년 제작된 밥 딜런의 난해한 전기영화 제목이 ‘아임 낫 데어’인 것처럼 어떤 고정관념과 이미지도 거부한 채 밥 딜런은 오로지 자기 자신으로 존재한다.

I’m Not There as Usual

밥 딜런의 가사는 늘 해석과 연구의 대상이었다. ‘Highway 61 Revisited’ 음반에 담긴 12분짜리 대곡 ‘Desolation Row’가 발표됐을 때 미국의 한 부자가 이 노래의 의미를 알려주는 사람에게 포상을 하겠다는 신문 광고를 냈을 정도다. 오늘날 미국 대학에선 밥 딜런의 가사가 정규 텍스트로 쓰인다. 그러나 정작 그는 자서전에서조차 자신의 노래에 대한 의미를 설명하지 않았다. 늘 시대 안에 있되 시대에 머무르지 않았던 시인이자 음악가는 노벨문학상 앞에서도 침묵한다. ‘나는 거기에 없다(I’m Not There)’는 무언의 메시지만 남긴 채.