서울 광화문 교보문고에 전시된 책들. 11월 21일부터 시행되는 새 도서정가제가 출판계에 미칠 영향에 많은 이가 촉각을 곤두세우고 있다.

그날 통과된 법안의 요지는 △도서정가제 대상 범위를 모든 도서로 확대(부분정가제 폐지) △18개월이 경과한 간행물에 대해 정가제 적용(시한정가제 폐지) △정가의 15% 이내에서 가격 할인과 경제적 이익(간접 할인) 제공을 자유롭게 조합해 판매하되, 가격 할인은 정가의 10% 이내로 허용 △도서관에 판매하는 간행물의 경우 도서정가제 적용 △정가 표시 및 판매 등의 규제에 대해 3년마다 검토하도록 규정 등이다.

제값 주고 책 사는 소비자 반발

문제는 이 법안이 충분한 논의를 거쳐 만들어진 것이 아니라 업계가 어정쩡하게 타협한 산물이라는 점이다. 2013년 1월 9일 출판계와 서점계의 요청으로 새정치민주연합 최재천 의원이 대표발의한 개정안 원안은 정가의 10%만 할인을 허용하는 것이었다. 그러나 온라인(인터넷) 서점이 부분정가제와 시한정가제를 수용하되 총할인율이 19%(10% 이내 할인과 10% 이내 경품)인 현행 체제를 유지할 것을 주장하는 바람에 법안은 표류했다.

교착상태에 빠진 합의안 마련에 돌파구가 뚫린 것은 1월 문화체육관광부(문화부)가 적극적으로 중재에 나서면서부터다. 문화부 중재 아래 출판계(대한출판문화협회, 한국출판인회의)와 유통업계(한국서점조합연합회, 한국서적경영협의회, 예스24, 인터파크, 교보문고), 소비자단체(소비자시민모임, 책읽는사회문화재단)의 실무책임자가 참여해 전체 회의 세 차례, 온·오프라인 서점계 회의 여섯 차례를 거친 끝에 총할인율 15%에 합의했다.

이후 2월 25일 합의 내용을 담은 도서정가제 확대 개정 법안 제정을 위한 협약이 체결됐다. 문화부는 이 과정에서 10%와 19%의 중간인 할인율 15%안을 제시하고 온·오프라인 서점계 양쪽을 강하게 압박한 것으로 알려졌다.

합의안이 마련되자 4월 16일 발생한 세월호 참사 이후 ‘일하는 국회’ 모습을 보여줘야 했던 국회는 일사천리로 법안을 통과시켰다. 하지만 주요 쟁점들이 해결되지 않은 채 법안이 만들어지는 바람에 논란의 불씨가 생겼다. 이후 문화부가 졸속으로 마련한 시행령에 대해 출판업계가 강하자 반발하면서 도서정가제 논란은 다시 시작됐다. 더구나 온라인 서점들이 도서정가제 시행을 앞두고 90%까지 할인해주는 ‘마지막 폭탄세일’을 하면서 이 논란에 기름을 끼얹었다.

이 문제들이 거의 해결되지 않은 채 11월 21일부터 도서정가제가 시행되는 바람에 지금 출판계는 엄청난 격랑에 휩싸였다. 어찌 보면 도서정가제의 근본 취지를 제대로 반영하지 않아 오프라인 서점업계와 온라인 서점업계의 이해 절충과 민간 합의만 강제한 ‘입법 및 행정 절충주의’에 의해 탄생한 누더기 법률의 말로다.

지금 벌어지는 논란을 정리해보자. 가장 중요한 것은 소비자 반발이다. 온라인 서점에서 대폭 할인해 구매할 수 있던 책을 이제는 비싸게 사야 하는 것 아니냐는 우려가 높다. ‘제2의 단통법’이라는 말까지 나왔다. 하지만 1년에 신간만 5만~6만 종이 출간되는 출판시장은 휴대전화 업계와 차이가 있다. 다품종인 책은 그 자체로 자율경쟁을 한다. 가령 출판시장에서 명망 있는 문학 출판사가 소설책 정가를 낮추면 다른 출판사가 따라갈 수밖에 없다. 과도기는 좀 있겠지만 시장에서의 자율 조정으로 정가는 자연스럽게 낮아질 것이다. 다만 판매 가격 결정 주체가 온라인 서점에서 출판사로 넘어가는 것뿐이다. 이것이 안착하면 결국 책의 질이 올라간다. 한 출판사가 공들여 책을 내놓으면 아류 출판사들이 그 책의 복제본을 내놓고, 실용서로 등록해 반값 할인을 일삼던 일이 사라지기 때문에 책의 다양성, 창의성, 의외성이 점차 회복될 것이다.

바뀐 환경 새로운 도전의 시대

또 다른 논란의 핵심은 현재 시스템에서는 온라인 서점들이 카드사와의 제휴를 통해 추가 할인을 제공하고, 무료 배송 서비스를 통해 소비자에게 또 다른 경제적 이익을 제공하며, 임의로 도서 세트를 만들어 사실상 과다할인을 할 수 있다는 점이다. 이 경우 도서정가제 자체가 무력화될 수 있다는 주장이 나온다. 현재 상황에서 발행 후 18개월이 지난 도서는 정가를 조정해 판매할 수 있는 것은 맞다. 가령 정가가 1만 원인 책 10권을 세트로 묶어 3만 원에 판매하는 일도 가능하다. 11월 21일 이후 일시적인 매출 하락을 겪을 수밖에 없는 온라인 서점이 온갖 수단을 동원해 가격 할인 폭을 늘릴 경우 도서정가제 자체가 좌초할 수 있다.

그러나 어쩌면 이마저도 기우일 수 있다. 온라인 서점이 실제로 두려워하는 것은 오픈마켓의 할인 공세나 아마존의 국내 진출이다. 문화부의 압박이 있었다고 하지만 그들이 이번 법 개정을 수용한 것은 기준 없이 과다한 할인을 허용했을 때 그들의 존재 기반부터 무너지기 때문이다. 특히 아마존이 국내에 진출하면 하루아침에 도태될 수도 있다. 업계가 자율 협상의 테이블로 나올 수밖에 없던 이유도 바로 그 때문이다.

마지막으로 이번 법 시행으로 동네 서점이 얼마나 살아날 수 있을지에 대해서도 논란이 있다. 필자는 동네 서점이 살아날 수 있는 터닝 포인트는 될 수 있다고 본다. 교보문고의 경우 지금까지는 도서정가제 적용 대상 책이 15% 미만이었다. 이것이 100%로 바뀐다. 그럼 신간이 살아난다. 신간은 서점에서 직접 책을 보고 구매할 수밖에 없다. 그렇게 되면 동네 서점이 점차 살아날 뿐 아니라 출판문화 자체가 살아난다.

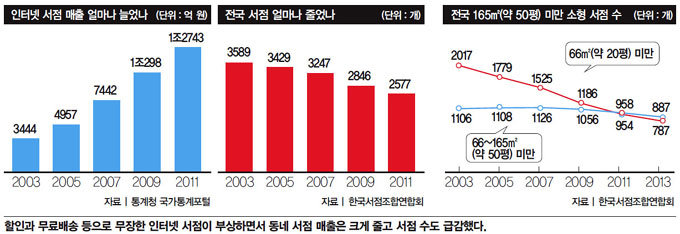

다만 우려되는 것은 출판 영업자들이 할인 구조에 익숙해 있다는 점이다. 온라인 서점이 등장한 것은 2000년이다. 14년 이상 오로지 가격 할인에만 목숨을 걸어왔던 사람들이 곧바로 체질 개선을 하기는 쉽지 않다. 지금은 콘텐츠 시대가 아니라 콘텍스트 시대다. 책 내용 이상으로 중요한 것이 책을 둘러싼 이야기를 만들어내 책을 널리 알리는 일이다. 이제 소셜미디어를 통해 이야기를 만들어내지 못하면 어떤 체제에서도 살아남을 수 없다. 출판사나 출판마케터는 책을 둘러싼 이야기를 만들어내야 하는 과제를 스스로 해결해야 한다. 서점도 독자의 공감을 이끌어낼 수 있는 다양한 문화 이벤트를 마련해야 한다. 바야흐로 출판시장은 새로운 도전의 시대에 접어들고 있다.

![[영상] ‘자연의 맛’ 간직한 사찰 음식, MZ 기자가 만들어봤어요](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/82/99/38/698299380ae5a0a0a0a.png)