30년간 고려대장경을 연구해온 박상국 한국문화유산연구원장과 1983년 그가 고려대장경 관련 논문을 처음 발표한 학술지 ‘한국학보’.

사료 잘못 해석해 오류 발생

지금까지 대장경 제작 장소는 인천 강화군으로 알려져 왔다. 고려 때 몽골 침략을 피해 강화도로 천도한 무신정권이 불교의 힘으로 외세를 물리치고자 강화도 선원사에서 대장경을 만들었다는 게 정설이다. ‘조선 태조가 강화 선원사에서 옮겨온 대장경을 보러 용산강에 행차했다’는 태조실록 기록 등 근거도 있다. 그러나 박 원장의 생각은 다르다. 그는 “기존 주장은 사료를 잘못 해석한 데 기인한 것”이라며 “대장경을 제대로 살펴보면 제작 장소가 남해라는 사실을 분명히 알 수 있다”고 단언했다.

설익은 주장이 아니다. 경기 용인시 죽전동 한국문화유산연구원에서 마주 앉은 박 원장은 1983년 ‘한국학보’ 33집에 실린 논문 ‘해인사대장경판에 대한 재고찰’을 펼쳐 보였다. 세월을 먹어 누렇게 바랜 논문은 30년 전 그가 발표한 것. 당시 문화재관리국(현 문화재청) 전문위원이던 박 원장은 이 논문을 통해 대장경 제작 장소에 처음 의문을 던졌다. 이후 문화재청 예능민속실장 등을 지내고 2006년 정년퇴임한 뒤에도 그는 대장경 연구를 계속하고 있다.

“당시 문화재관리국에서 해인사대장경판 용역조사를 하고 있었어요. 매주 서울로 올라오는 현장 보고서를 검토하며 대장경 각 권 끝의 간행기록(간기·刊記)까지 꼼꼼히 살폈죠.”

그러다 두 가지를 알게 됐다. 첫째는 대장경은 1237년부터 1248년까지 12년에 걸쳐 제작됐다. 당시 학계는 대장경 제작기간을 1236년부터 1251년까지로 보고 있었다. 박 원장은 논문에서 경판에 새겨진 간행기록과 ‘고려사’ 등 당시 문헌을 거론하며 통설의 오류를 조목조목 지적했다. 박 원장의 연구로 대장경 제작 기간에 대한 오류가 바로잡혔다.

두 번째로 그가 문제를 제기한 것은 대장경의 제작 장소. 간기에는 대장경을 판각한 곳이 ‘대장도감(大藏都監)’과 ‘분사(分司)대장도감’으로 기록돼 있었다. 대장도감은 강화, 분사대장도감은 남해로 보는 것이 당시의 일반적인 해석이었다. 그러나 박 원장은 이 부분이 석연치 않았다. 고려시대에 강화와 남해 양쪽에서 대장경을 제작하는 것은 번거롭고 비효율적이지 않았을까 의문이 생긴 것이다. 그는 논문에서 이 부분을 지적했다. 이후 대장경 제작과정의 의문을 풀기 위한 연구를 계속했다.

700년 비밀 풀리는 계기 기대

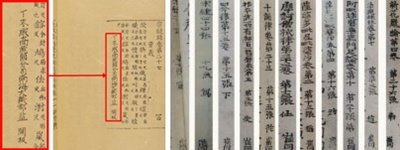

팔만대장경 ‘종권록’ 권27의 간행기록. ‘고려국분사남해대장도감’이라는 부분을 통해 대장도감이 남해에 있었음을 확인할 수 있다(왼쪽). 고려대장경에서 보이는 각수 최동(崔同)의 판각 활동.

“이 글자를 넣은 부분에 원래 뭐가 있었나 과거 간행기록을 뒤져보니 ‘대장도감’이라는 네 글자가 선명했어요. 그걸 파내고 ‘분사대장도감’ 여섯 글자를 채워 넣은 거죠.”

이를 통해 ‘대장도감’과 ‘분사 대장도감’은 동일한 장소임이 증명됐다는 게 박 원장의 주장이다.

“이번 논문을 쓰면서 ‘분사대장도감’ 앞의 ‘분사’는 대장도감의 분사라는 뜻이 아니라 고려의 분사라는 걸 알게 됐어요. 말하자면 ‘고려국분사 대장도감’이 남해에 있었던 거죠. 이렇게 해석하면 왜 두 이름이 남해에 있는 대장도감 한 곳에 동시에 사용됐는지 이해하는 게 어렵지 않습니다.”

박 원장은 9월 이런 내용을 담은 책을 펴낸다. 더는 논란이 없도록 그동안 연구·분석한 간기를 100% 공개할 예정이다.