A씨의 편의점은 도시와 농촌이 섞인 지역의 990가구 대단지 아파트와 마주해 있다. 아파트 주위는 중소형 원룸촌이다. 이 편의점 주요 고객은 아파트와 원룸에 거주하는 젊은 층이라고 한다. 하지만 빈 병을 가져오는 이는 주로 어르신이다. 1월 ‘빈병보증금’이 인상된 뒤 인근 원룸촌을 돌며 빈병을 수거해 손수레 또는 경운기에 가득 실어 오는 이가 하나 둘 나타나기 시작했다. 다소 번거로워도 싫은 소리 안 하고 잘 받으니 그 수가 점점 늘었다. “그러다 급기야 이 지경이 됐다”는 게 A씨의 얘기다.

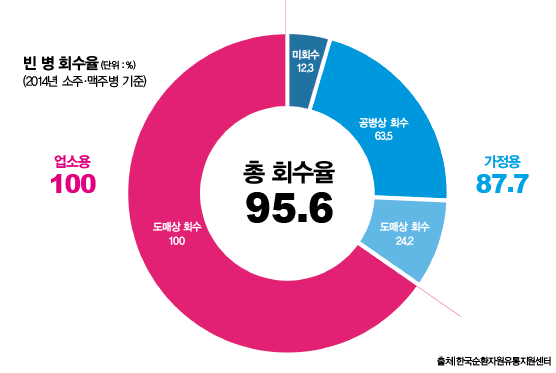

정부는 1985년부터 소주, 맥주 등 병에 담긴 제품 가격에 일정액을 덧붙여 판매한 뒤 추후 빈 병을 반환하면 이를 되돌려주는 이른바 빈병보증금 제도를 시행해왔다. 94년 이후 줄곧 소주병 40원, 맥주병 50원으로 고정돼 있던 빈병보증금액이 올해 1월 각각 100원, 130원으로 올랐다. 소비자의 빈 병 반환을 촉진하자는 취지였다. 주무 부처인 환경부는 제도 시행 후 빈 병에 대한 소비자의 관심이 높아지고 이에 따라 빈 병 반환율도 크게 증가했다고 분석한다. 관련 통계에 따르면 2015년 24%, 2016년 30% 수준이던 소비자 빈 병 반환율이 올해 상반기 47%까지 치솟았다. 소비자의 빈병보증금 반환 요구를 직접 받는 소매점 업계에서도 “매장에 들어오는 빈 병 수량이 급증한 건 사실”이라고 입을 모은다.

빈 병 수집 어르신들 고물상 대신 편의점行

문제는 쏟아지는 빈 병에 편의점주들이 몸살을 앓고 있다는 점이다. 특히 전문적으로 빈 병을 수거하는 이들이 고물상 대신 편의점을 찾는 데 대해 어려움을 호소하는 목소리가 높다. 서울 은평구에서 50㎡(약 15평) 규모의 편의점을 운영하는 B씨는 “자신이 직접 구매해 마신 술병 한두 개를 들고 와 빈병보증금을 받아가는 이는 거의 없다고 보면 된다. 내가 팔지도 않은 소주 빈 병이 하루에 300~400개씩 가게에 쌓이니 마음이 편치 않다”고 털어놓았다.소비자에게 지급하는 빈병보증금을 편의점주가 부담하는 건 아니다. 편의점주는 빈 병 회수 요구를 받으면 병 종류와 개수를 포스기에 입력한 뒤 그에 해당하는 보증금 액수를 소비자에게 건넨다. 이 돈은 이후 편의점 본사와 주류업체, 한국순환자원유통지원센터 등이 정산해 편의점주에게 돌려준다.

편의점주를 곤란하게 하는 건 각 단계에 투입되는 노동력과 여러 불편이다. 경기지역에서 46㎡(약 14평) 규모의 편의점을 운영하는 C씨의 얘기다.

“보통 편의점은 매장이 작다. 특히 카운터 쪽은 금세 혼잡해져 빈 병을 반환하려는 분이 그 자리를 차지하고 있으면 다른 손님을 놓치게 된다. 인당 수십 개씩 가져오는 빈 병을 맥주병, 소주병으로 분리해 각각 포스기에 입력한 뒤 플라스틱 상자에 옮겨 담고, 이걸 물류업자가 싣고 갈 때까지 보관하는 것도 번거로운 일이다. 편의점 창고는 신제품을 쌓아두기에도 좁다. 또 빈 병에서는 냄새가 많이 나 이것을 매장 안에 둘 수도 없다. 보통은 플라스틱 상자에 담아 가게 밖에 쌓아두는데, 이걸 노리고 전문적으로 ‘털어가는’ 사람이 있다. 일은 일대로 하면서 오히려 손해를 보는 거다. 우리 가게만 해도 몇 번 빈 병이 없어졌다. 하도 화가 나서 폐쇄회로(CC)TV로 볼 수 있는 곳에 빈 병을 쌓아두고 범인을 잡았는데, 그러면서도 ‘내가 이거 뭐 하는 일인가’ 싶었다.”

편의점주들에 따르면 소비자가 들고 온 빈 병을 물류업자에게 넘기기까지 각종 처리 절차로 인해 보통 이틀이 걸린다. 그사이 새로운 병이 계속 들어오니 편의점 주변에 빈 병이 쌓여 있지 않은 날이 없다. 또 다른 문제는 빈 병이 지나치게 많이 모이면 물류업자가 한번에 다 회수하지 못한다는 점이다. C씨는 “편의점에 쌓여 있는 빈 병을 수거하는 일은 물류업자의 본업이 아니다. 편의점주가 주문한 각종 상품을 가게에 실어다 주는 일만으로도 힘에 부친다는 분들이 요새는 빈 병 옮기는 업무가 더해져 삭신이 쑤신다고들 한다. 트럭에 빈자리가 한정돼 있으니 ‘있는 빈 병을 다 가져가달라’고 부탁하기도 뭣하다. 자원재활용이 중요한 건 알지만 왜 그로 인한 불편을 소매점주와 물류업자가 다 져야 하는지 모르겠다”고 토로했다.

재주는 곰, 돈은 왕서방이?

A씨는 “빈 병 재활용 정책에 대한 설명 자료를 보니 빈 병을 모으는 건 온실가스 배출량과 에너지 소비량 등을 줄여 환경을 살리는 데 매우 중요한 일이라고 적혀 있더라. 빈 병을 잘 수거하면 최대 20번까지 다시 사용할 수 있어 우리 경제에 도움이 된다는 내용도 봤다. 문제는 지금 그 중요한 일의 상당 부분을 현장 소매점주와 물류업자들이 맡아 하고 있다는 점”이라며 “그 비용으로 개당 10원을 지불하는 게 적절하냐”고 분통을 터뜨렸다. 이에 대해 익명을 요구한 한 업계 관계자는 “과연 이들의 노동을 통해 빈 병 수거율이 의미 있게 높아진 것인지도 돌아볼 필요가 있다”고 지적했다. 그에 따르면 과거에도 빈 병이 버려졌던 건 아니다. 고물상이라 부르는 공병상들을 통해 상당 부분 수거돼왔다(그래프 참조). 관련 통계에 따르면 올해 상반기 빈 병 전체 회수율은 97.4%로, 전년(97.2%)보다 0.2%p 증가하는 데 그쳤다.