한편 금감원은 보험업계를 대상으로 즉시연금 미지급금 규모를 좀 더 정확히 파악하고자 대대적인 현장 검사를 검토 중인 것으로 알려졌다.

305만 원 → 138만 원

즉시연금 미지급금 논란은 강모 씨로부터 시작됐다. 2012년 9월 10억 원을 내고 삼성생명의 만기환급형 즉시연금에 가입한 강씨는 삼성생명이 보험 가입 당시 약속한 2.5% 최저보증이율에도 못 미치는 보험금을 지급하고 있다며 금감원 분쟁조정위에 매달 최소 208만 원(1,000,000,000원×0.025÷12개월)의 연금을 받아야 한다는 취지의 민원을 제기했다. 만기환급형 즉시연금이란 목돈의 보험금을 한번에 납부하고 그다음 달부터 매달 보험사 공시이율에 해당하는 연금을 지급받다 만기 때 보험금(원금)을 돌려받는 상품이다. 공시이율이란 보험사의 운용자산 이익률, 국고채 등 외부지표 수익률 등을 반영해 산출하는 이율이다.

![윤석헌 금융감독원장. [동아일보 장승윤 기자]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5b/88/a2/62/5b88a26215c8d2738de6.jpg)

윤석헌 금융감독원장. [동아일보 장승윤 기자]

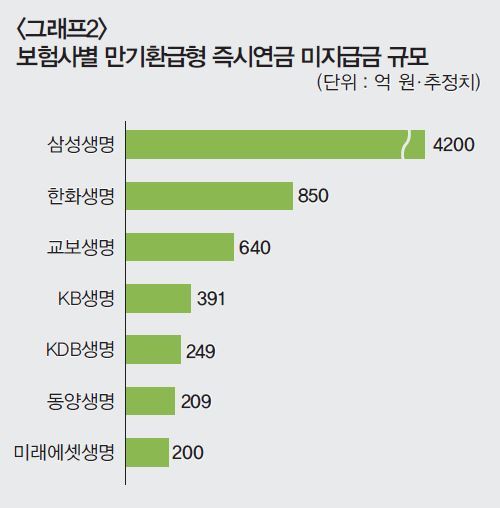

법원이 삼성생명의 손을 들어주면 삼성생명을 포함한 보험사들은 ‘8000억 원의 굴레’에서 벗어나게 된다. 반대로 법원이 보험계약자에게 유리한 판결을 내린다면 금감원은 일괄규제에 대한 법적 근거를 마련할 수 있다. 이미 금감원에는 상당한 민원이 접수된 상태라 법정 공방전은 조만간 재개될 개연성이 높은 것으로 점쳐진다.

이번 사태의 근본 원인은 미흡한 약관에 있다. 만기환급형 즉시연금은 일시 납부한 보험금에서 사업비 등을 제한 금액, 즉 순보험료에서 만기 때 지급할 보험금(원금) 마련을 위한 재원(만기보험금 지급재원)을 제한 금액에 공시이율을 곱해 매달 연금을 지급한다. 만약 1억 원을 보험금으로 내 10년 만기 상품에 가입했고 사업비가 500만 원이라면 순보험료는 9500만 원이 된다. 보험사는 고객에게 10년 뒤 만기 때 500만 원을 더해 10억 원을 지급해야 하므로 이 500만 원을 마련하고자 매달 만기보험금 지급재원을 조금씩 떼어내 적립해야 한다. 저금리 등의 여파로 공시이율이 낮아질수록 그 금액은 높아지는 구조다.

그런데 삼성생명 등의 즉시연금 약관에는 이러한 만기보험금 지급재원 내용이 게재돼 있지 않다. 금감원 분쟁조정위는 만기보험금 지급재원이 거론된 보험사의 ‘보험료 및 책임준비금 산출방법서’가 “보험사 내부의 계리적 서류에 지나지 않는다”고 보고 약관대로 계산해 미지급금을 지급하라고 판결한 것이다. 즉시연금은 2013년 비과세혜택 폐지가 확정되면서 2012년 큰 인기를 끌었다. 당시 금감원은 ‘즉시연금보험 절판마케팅 주의하세요’란 제목의 소비자 경보를 발령했을 정도다. 그때 나온 즉시연금 관련 홍보물이나 언론기사에도 만기보험금 지급재원에 관한 언급은 찾아볼 수 없다. 대부분 ‘처음 낸 보험금을 만기 때 그대로 돌려받는다. 매달 연금을 지급받는데, 그 금액은 공시이율에 따라 달라질 수 있다. 공시이율이 최저보증이율 이하로 떨어지더라도, 최저보증이율을 적용해 연금을 준다’고 돼 있다.

금감원 결정에 보험사들은 “보험의 기본 원리를 무시한 결정”이라고 볼멘소리를 낸다. 한 보험사 관계자는 “금감원 결정은 만기환급금 지급재원을 떼지 말라는 것인데, 그렇다면 만기 때 돌려줘야 하는 고객의 원금을 보험사 돈으로 메워주라는 말인가”라고 반문했다.

“약관 부실, 보험사가 책임져야”

보험사들의 ‘강행’ 방침을 바라보는 외부 시선은 따갑다. 보험계약자가 부당하게 받지 못한 보험금을 청구할 수 있는 법적 기한은 3년이다. 피해를 인지해도 3년이 지난 상태라면 법적으로 구제받을 길이 없다. 아직 일괄구제를 강제할 수 있는 법적 근거도 없다. 보험계약자들은 장기화할 것으로 예상되는 보험사의 즉시연금 소송전을 지켜보다가는 법적 구제 시기를 놓칠 공산이 크다.

김창호 국회입법조사처 경제산업조사실 입법조사관은 “보험사들이 약관을 부실하게 만들고, 그에 대한 판단을 법정에 가서 받으려는 행태가 반복되고 있는 것은 큰 문제”라며 “기본적으로 약관을 부실하게 만든 보험사가 책임지는 게 맞다”고 지적했다.

금감원에 따르면 8월 초까지만 해도 80여 건이던 즉시연금 관련 민원 건수가 8월 중순 300건을 넘어섰다. 금융소비자연맹이 추진하는 즉시연금 미지급금 관련 공동소송에는 150여 명의 원고가 모였다. 또 하나의 치열한 ‘보험금 분쟁’이 이제 막 개시됐다.