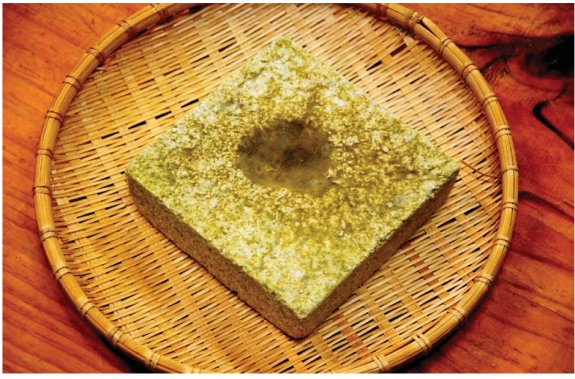

조선시대 사온서에서는 녹두로 향온곡이라는 누룩을 만들었다. 한국전통주연구소 박록담 제공

수라간 아닌 의료기관서 술 담당

당시 소주는 희석식 소주가 아닌 곡물 발효주를 증류한 고도주로, 도수가 40~70도로 추정된다. 그래서일까. 소주를 마시고 죽은 왕자도 있다. 조선 태종의 장남인 진안군 이방우는 1393년 소주를 과하게 마신 뒤 사망했다. 소주가 문제가 된 건 그뿐이 아니었다. 세종의 큰형인 양녕대군은 돌로 집을 꾸미려고 마을 사람들을 부른 뒤 소주를 지나치게 먹여 몸을 상하게 하거나 죽게 했다.결국 세종 15년(1433) 이조판서 허조는 금주령을 건의했고, 세종은 이를 받아들여 소주의 폐해를 경계해야 한다는 내용의 교서(酒誥·주고)를 전국에 게시하도록 했다. 당시 세종은 “엄히 금한다고 무슨 소용이 있겠느냐. 아마 막지 못할 것이다(雖堅禁 不可之也)”라며 실효성에 회의적이었다. 그럼에도 교서를 내림으로써 사회적 경계의 필요성 자체는 인정했다. ‘조선왕조실록’의 이런 기록은 왕실이 폭음과 절제 없는 음주의 위험성을 인지하고 있었음을 보여준다.

성종 22년(1491)에는 “사람을 상하게 만드는 소주는 앞으로 약으로 복용하는 것을 빼고는 마시지 마라”는 명이 내려질 정도였다. 궁중에서도 음식을 만드는 수라간이 아닌 내의원 산하 사온서에서 술을 담당했다. 의학 지식과 실험을 바탕으로 하는 국가기관이 술 빚는 일을 도맡은 것이다.

사온서에서는 해독 작용이 뛰어난 녹두 등을 주재료로 소주를 만들었다. 녹두로 향온곡이라는 누룩을 만들고, 이것을 발효시키고 증류해 고급 약술인 향온주를 빚었다. 궁중에서는 고위 관료의 혼인, 회갑 같은 경사가 있을 때 향온주를 하사해 축하했다. 또 하나 특이한 건 소주를 증류할 때 은솥을 사용했다는 점이다. 은솥은 열전도율이 좋은 데다, 그 안에 독성이 포함됐는지 여부를 알 수 있는 중요한 도구였다. 서양과 달리 소주를 아주 조심히 다룬, 조선 왕실이 소주에 대해 가졌던 인식을 엿볼 수 있는 대목이다.

역사적으로 소주가 여러 문제를 낳은 이유는 한국인이 선천적으로 알코올 분해 능력이 떨어지기 때문이기도 하다. 하라다 쇼지 일본 쓰쿠바대 교수가 ‘일본양조학회지’에 게재한 ‘음주 행동과 관련한 유전자 정보(Gene Information Involved in the Drinking Behaviors)’ 논문에 따르면 동아시아인은 알코올 분해 효소(ALDH2)가 비활성화된 유전형을 갖고 있어 서양인에 비해 숙취가 심하고 음주로 인한 부작용에도 취약하다. 그래서인지 일본에는 술에 물이나 탄산수를 넣어 마시는 온더록스(on the rocks), 하이볼 등 문화가 발달했으며, 한국에서는 세계 최초로 해장국이라는 숙취 해소 전용 메뉴가 탄생했다.

절제하고 약 되는 술 마셔야

숙취를 줄이는 방법들도 동시에 발달했다. 지방·단백질이 풍부한 음식과 함께 술을 천천히 마셔 알코올 흡수를 늦추는 게 그중 하다나. 둘째는 음주 시 체온과 비슷한 온도의 물을 충분히 마시는 것이다. 차가운 물은 위에서 흡수되기까지 시간이 꽤 걸려 효과가 떨어진다. 마지막으로 술을 마신 뒤에는 타우린과 같이 간의 해독을 돕는 성분이 많이 함유된 낙지, 오징어 등을 섭취하는 것이 좋다. 낙지 연포탕, 콩나물국밥, 바지락 술찜 같은 메뉴가 해장 음식으로 자주 거론되는 이유다.조선시대 기록에서 알 수 있듯이 술은 어떻게 다루느냐에 따라 독이 될 수도, 약이 될 수도 있다. 향온주, 해장국 등은 모두 술과 슬기롭게 공존하려는 선조들의 노력이다. 결국 진정한 술 문화는 절제와 이해에서 시작된다고 할 수 있다. 삶을 더욱 풍요롭게 하는 수단으로 술을 즐기는 것이 중요하다.

명욱 칼럼니스트는…

주류 인문학 및 트렌드 연구가. 숙명여대 미식문화 최고위과정 주임교수를 거쳐 세종사이버대 바리스타&소믈리에학과 겸임교수로 재직 중이다. 저서로는 ‘젊은 베르테르의 술품’과 ‘말술남녀’가 있다. 최근 술을 통해 역사와 트렌드를 바라보는 ‘술기로운 세계사’를 출간했다.

![[영상] 멸종위기 야생 독수리에게 밥을… <br>파주 ‘독수리 식당’](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/5c/75/cc/695c75cc0d36a0a0a0a.png)