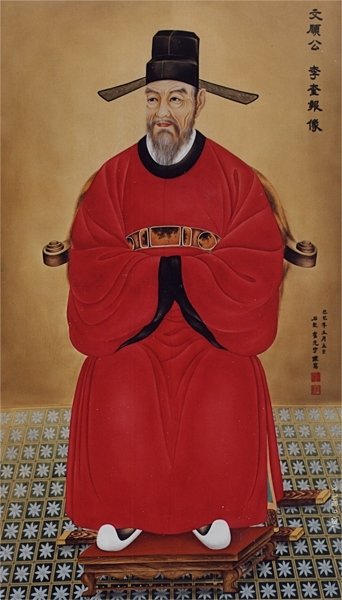

고려시대 대문호이자 정치가인 이규보의 초상화. 동아DB

걸쭉한 곡물 발효주인 탁주, 이를 맑게 걸러낸 청주, 증류를 거친 고도주인 소주 등 술 종류를 체계적으로 구분하는 문화가 자리 잡은 건 고려시대가 처음이었다. 심지어 궁중에서는 양온서(良醞署)라는 국립 양조 기관까지 세워 국가 행사용이나 사신 접대용 술을 만들고 품질을 관리했다. 고려에서 술은 단지 향락을 위한 수단이 아니라, 국가·사회의 문화적 품격과 연결된 요소였다. 그리고 이런 시대에 술을 가장 깊이 사랑했던 문인이 있다. 고려 대문호이자 정치가 이규보다.

“좋은 술은 가뭄 적시는 단비”

이규보는 술을 통해 자연을 느끼고, 인간 존재를 돌아보며, 때로 쓸쓸히 시간을 견딘 사람이었다. 바퀴를 단 정자에 붓과 먹, 벼루를 싣고 다니며 술잔을 기울이곤 했다. 그렇게 문학과 인생을 연결해나갔다.술에 대한 이규보의 생각은 여기저기에서 엿보인다. 어느 날 술을 보내온 벗에게 이규보는 이렇게 말했다. “근래엔 술마저 말라버려 온 집 안에 가뭄이 든 것 같았네. 고맙네. 그대 좋은 술을 보내주니 때맞춰 내리는 비처럼 상쾌하네.” 그에게 술은 메마른 시간을 촉촉이 적시는 생명의 단비였다. 그런 술을 마시는 행위를 통해 허기진 마음을 달래고 인생의 허무를 따뜻하게 감싸안았다.

또 이규보는 인생의 고난·질투를 술과 함께 피어나는 웃음으로 이겨낼 수 있다고 봤다. “꽃 피면 바람도 많고, 시기하는 이도 많지. 꽃이 져야 열매가 맺는 법. 술잔 잡고 소리 높여 웃으며 보내세.” 삶이 아무리 힘들어도 술 한 잔으로 웃으며 넘어가자는 그의 철학은 현시대에도 여전히 울림을 준다.

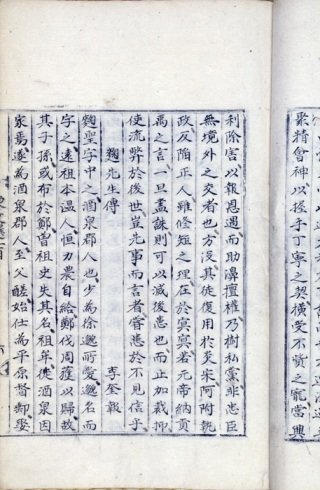

‘국선생전’ 일부. 한국민족문화대백과사전 제공

이규보는 누군가와 함께 술을 즐기는 것도 좋아했던 것으로 보인다. ‘동국이상국집’에는 그가 친구들에게 술자리를 권하는 편지글이 여러 편 실려 있다. “달빛 고운 밤, 술병 들고 그대를 기다리노라.” 술은 그에게 사람과 사람을 잇는 다리였다. 무엇보다 고려시대 문인 사이에서 좋은 술을 알고 즐기는 것은 교양과 품격의 상징이었다. 이규보는 그 문화를 선도하는 인물이었다.

노년 병중에도 술잔 놓지 않아

다만 이규보 역시 완벽한 인간은 아니었다. ‘고려사 열전’에 그가 술과 풍류에 빠져 경고를 받았다는 기록이 남아 있다. 술을 품격 있게 즐기려 했으나 때로 그 경계를 넘어간 것이다. 그래서 더 인간적이기도 하다.노년의 이규보는 “술 없이는 하루도 견디기 어려웠다”고 솔직히 고백했다. “병중에도 술을 사양 못 하니 죽는 날에 가서야 비로소 술잔을 놓으리라. 깨어서 날아간들 무슨 재미랴. 취하다 죽는 것이 진실로 좋을시고.” 병든 몸과 삶의 덧없음 또한 술 한 잔으로 견디고 품으려 했던 게 그의 마지막 모습이다.

이규보는 73세 나이로 사망했다. 당시로는 장수한 축에 속한다. 그리고 그의 문학은 800년이 지난 지금까지도 수능 시험 등에 등장해 수험생들을 괴롭히고 있다. 가끔 상상해본다. 과거로 돌아가 이규보와 막걸리 한 잔을 기울이며 이렇게 말하고 싶다. “선생님, 수능이 너무 어렵지 않도록 글 좀 쉽게 써주십시오.” 그러면 아마 그는 잔을 들고 크게 웃으며 이렇게 답할 것이다. “인생이 다 그런 거지.”

명욱 칼럼니스트는…

주류 인문학 및 트렌드 연구가. 숙명여대 미식문화 최고위과정 주임교수를 거쳐 세종사이버대 바리스타&소믈리에학과 겸임교수로 재직 중이다. 저서로는 ‘젊은 베르테르의 술품’과 ‘말술남녀’가 있다. 최근 술을 통해 역사와 트렌드를 바라보는 ‘술기로운 세계사’를 출간했다.