초고령사회에 진입한 후에도 높은 경쟁력을 유지하는 독일.

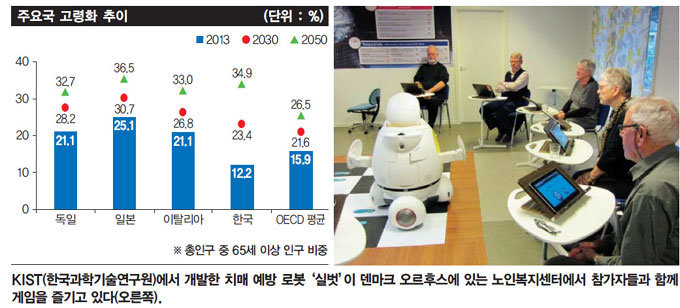

하지만 유엔이 출산율을 감안해 추정한 미래인구 데이터를 보면 상황이 달라진다. 한국의 고령화지수는 2000년 7.2%였지만 2017년 14%를 넘어 고령사회에 진입하고, 9년 만인 2026년에는 20%를 넘어 초고령사회에 진입할 전망이다. 2050년쯤에는 일본에 이어 세계 2위 초고령국가가 된다는 것이다.

이때에 이르면 한국인 3명 중 1명은 65세 이상 고령자다. 전체 인구를 이등분한 연령인 중위연령도 2010년 37.8세에서 2040년 50.6세로 빠르게 상승할 전망이다. ‘농촌에서는 60세가 청년’이라는 우스갯소리가 앞으로는 전 사회적 현상이 된다는 뜻이다. 고령화가 생산가능인구 감소, 노동 생산성 저하, 소비 위축, 투자 감소와 노인 부양 부담 증가 등으로 이어져 성장 잠재력을 약화한다는 점을 감안하면 심각한 문제가 아닐 수 없다.

경제성장률 높이고 적자 개선

그럼 한국보다 앞서 초고령사회에 진입한 국가들은 어땠을까. 2013년을 기준으로 초고령사회에 들어서 있는 국가는 일본, 독일, 이탈리아뿐이다. 눈여겨볼 대목은 그중 독일만 유일하게 초고령사회에 들어선 후에도 높은 경쟁력을 유지하고 있다는 사실. 스위스 국제경영개발원(IMD)의 세계경쟁력 보고서에 따르면, 독일의 국가경쟁력은 1997년 16위에서 2013년 6위로 상승했지만 일본은 4단계, 이탈리아는 7단계 떨어졌다. 빠른 고령화가 일본에는 장기 불황, 이탈리아에는 재정위기 원인으로 작용했다는 점은 잘 알려진 사실이다.

고령사회와 초고령사회 기간의 경제지표를 비교해봐도 독일 성적표는 자못 우수하다. 초고령사회에 들어서도 경제성장률이 고령 사회 수준을 유지하고, 재정적자는 오히려 개선된 것이다. 국가 부채도 국내총생산(GDP) 대비 77.1%로 일본이나 이탈리아에 비해 안정적이다. 자동차, 화학, 일반 기계 같은 제조업에서 세계 1위 경쟁력을 유지하는가 하면, 2006년 무역 2조 달러를 넘어서는 등 높은 대외경쟁력도 갖추고 있다.

초고령사회에 진입한 독일이 경쟁력을 유지할 수 있는 비결은 과연 무엇인가. 이를 노동 및 자본 투입, 생산성, 정부 측면으로 나눠 하나하나 살펴보자.

먼저 노동 투입 측면에서 독일은 고용과 연금 개혁을 지속적으로 추진하면서 고령자, 여성 노동력의 활용을 제고해왔다. 시간제 일자리를 확대해 고용 유연성을 높임으로써 노동 취약 계층의 노동시장 진입을 늘렸고, 연금 수령연령도 2007년 63세에서 65세로 높여 고령자의 일자리 유지 기간을 확장했다. 그에 따라 고령자와 여성 고용률은 고령사회일 때보다 초고령사회로 진입한 후 각각 19.5%p, 11.2%p 상승했다. 일본과 이탈리아의 고용 개선이 더뎠던 것과 대조적이다.

이와 함께 독일은 출산율 하락에 따른 생산가능인구 감소에 대응하고자 이민정책을 적극적으로 실시했다. 독일 전체 인구 중 이민자의 비중은 2010년 13.1%로 이탈리아 7.4%, 일본 1.7%에 비해 2배 이상 높다. 또한 2012년 8월부터는 ‘고학력자의 이민을 쉽게 하는 유럽연합(EU) 지침’을 시행했고, 2013년에는 ‘전문가 이니셔티브’ 정책을 통해 해외 전문 인력 유치에도 적극 나서고 있다.

자본 투입 측면에서는 투자 여력이 높게 유지됐고 외국인 투자자금의 유입이 증가했다는 점에 주목할 필요가 있다. 독일의 가계 순저축률은 빠른 고령화에도 1990년대 이후 9~10%대를 꾸준히 유지하는 데 반해, 일본과 이탈리아는 2000년대 이후 급락해 2013년 0.8%, 4.3%로 떨어졌다. 독일에 유입되는 외국인 직접투자도 고령사회 시절보다 초고령사회에 진입한 이후 6.2% 증가한 반면, 이탈리아와 일본은 같은 기간 각각 5.7%, 52.9% 줄었다.

생산성 측면에서는 연구개발(R·D) 투자 확대와 투자 환경 개선 같은 제도 보완을 통해 총요소 생산성을 제고해왔다. 독일의 R·D 투자는 고령사회 시절 연평균 2.3% 증가했지만 초고령사회에 진입한 후에는 2.7% 증가로 더욱 늘어났다. 반면 일본은 2.5%에서 -0.1%, 이탈리아도 1.5%에서 -0.3%로 감소했다. 법인세율 인하 같은 제도 개선은 물론 인프라, 혁신능력, 인력 교육체계 등 투자 환경의 경쟁력을 꾸준히 높여왔다는 점도 일본이나 이탈리아에 비해 높게 평가받는 대목이다.

이와 관련해 독일 정부의 노력을 기억해둘 필요가 있다. 독일연방정부는 고용과 연금 개혁을 통해 복지 집행의 효율성을 높인 것은 물론, 재정 건전성의 선순환 구조도 달성해나가고 있다. 빠른 고령화에도 고령자에 대한 복지 지출이 1980년 GDP 대비 9.7%에서 2009년 9.1%로 감소한 것. 일본과 이탈리아가 같은 기간 각각 7.4%p, 5.8%p 늘어난 것과 대조적이다.

이와 함께 독일 정부는 수요 창출자로서도 적극적인 기능을 수행했다. EU 통합 강화 등으로 시장을 확대하고 고령화를 성장동력화하는 ‘실버 경제’(Silver Economy)를 추진한 것이 대표적이다. 2005년 이후 추진 중인 실버 경제는 고령자를 단순히 복지 공급 대상이 아닌 중요 수요자로 인식하고, 관련 제조 및 서비스업을 발전시켜 새로운 일자리와 시장을 창출하는 신(新)성장동력 전략이다. 예를 들어 고령자의 생활 편의 및 건강을 보조할 수 있는 제품과 서비스를 개발하고 주거, 건강 등과 정보통신기술(ICT)의 융합을 확대해 로봇 산업, 바이오, 전자동 이동수단 같은 고령 기술(Gerontechnology)을 함께 발전해나가는 식이다.

이러한 독일의 고령화 대응 전략은 한국에도 시사하는 바가 적지 않다. 먼저 고령자와 여성의 일자리 유지 기간을 늘리고 활용도를 높일 수 있는 고용 유형의 다양화가 필요하다. 이와 더불어 고숙련 해외 전문 인력의 유입 방안도 마련해야 한다. 다음으로는 지출 여력을 가진 기업의 투자 활성화를 유도할 수 있도록 투자 환경도 개선해나가야 한다. 또한 기술 개발의 효율성 제고와 직업훈련 다양화 등으로 노동 생산성을 향상하는 방안도 필요하다.

이에 못지않게 중요한 것이 수요 창출이다. 다양한 자유무역협정(FTA)을 적극 활용해 해외시장을 확대하는 한편, 고령화를 새로운 성장 기회로 활용하는 ‘한국형 실버 경제’를 통해 신규 시장을 창출하려는 노력을 병행해야 한다. 정부 또한 복지 집행의 효율성을 높여 재정 건전성을 유지해야만 복지와 재정 간 선순환 구조를 확립할 수 있다. 이러한 정책 운용을 위해서는 무엇보다 고령화 이후 일자리와 조세 부담 수준 등에 대한 사회적 합의를 도출하는 일이 중요할 것이다.

![[영상] ‘자연의 맛’ 간직한 사찰 음식, MZ 기자가 만들어봤어요](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/82/99/38/698299380ae5a0a0a0a.png)