증도 여행은 염전에서 시작해 염전으로 끝난다. 태평염전 저수지 너머로 소금창고들이 줄지어 서 있다.

-헨리 데이비드 소로

‘정신적 무감각’, 그리고 그에 못지않은 ‘육체적 무감각’을 떨쳐내려 길을 나선다. 목적지는 전남 신안군 증도. 지난해 말 아시아 최초의 ‘슬로시티(Slow City)’로 지정된 서남해 끝자락의 작은 섬(인구가 2000명 남짓 하니 ‘시티’는 좀 뭣하지만)이다.

슬로시티 증도 체험여행은 증도에서 시작하지 않는다. 도심 체증을 뚫고 고속도로-국도-지방도를 거쳐 연륙교를 건너 섬(사옥도)에 이르고 그 섬에서 다시 뱃길로 증도에 닿기까지, 예닐곱 시간에 걸친 ‘준비운동’부터가 끈덕진 체력과 인내를 요하는 ‘슬로 체험’이다. 외길 지방도에서 낡은 화물차라도 한 대 앞세우면 금쪽같은 세월 스쳐가는 소리에 속이 타들어간다.

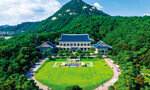

증도와의 만남은 염전으로 시작해 염전으로 끝난다. 선착장을 벗어나면 물빛 반짝이는 염전이 끝간 데 없이 펼쳐지고, 증도를 떠날 때도 이 염전을 뒤로하고 배에 오른다. 460만㎡(140만평), 서울 여의도의 1.5배 크기라는 국내 최대 규모의 태평염전이다. 증도가 슬로시티 인증을 받은 데는 이 염전이 결정적인 기여를 했다. 염전에 바닷물을 대는 수차만 펌프로 바뀌었을 뿐, 수작업 위주의 옛 방식 그대로 소금을 생산하기 때문이다. 50년 된 석조 소금창고를 소금박물관으로 개조하고 염전에 소금 만들기 체험장을 설치해 관광객을 끌어들인 홍보전략도 주효했다.

아시아 최초 슬로시티 … 아직도 수작업으로 소금 생산

차를 버리고 두 다리로 돌아보면 증도는 다양한 표정을 드러낸다.

천일염 생산은 속도전이 아니다. 햇빛, 바람과 끈질긴 싸움을 이어가는 지구전이다. 시간을 알려주는 건 오직 바다뿐, 시종일관 ‘slow but steady’다. 밀물이 가장 높은 한사리 때 저수지에 바닷물을 들이는데 이때 염도는 2∼3%. 이 물은 염도에 따라 21단계로 턱이 진 증발지를 거치며 염도를 높여간다. 비 오는 날엔 염도가 낮아지므로 증발지의 물을 함수창고로 보내 보관하다가 다시 증발지로 보내는 ‘비몰이’를 거듭한다. 염도가 22∼23%에 이른 물은 결정지로 보내 채렴을 하는데, 여기까지 꼬박 25일이 걸린다. 이렇게 얻은 소금 결정체를 짧아도 6개월, 길게는 3년 이상 소금창고에 넣어두고 간수를 빼야 떫은맛이 사라져 상품화가 가능하다.

1. 바닷길 ‘노두’ 밟고 화도(花島) 가는 길. 2. 청정 갯벌의 짱뚱어와 농게. 3. 해안도로변의 초분(草墳).

태평염전 체험장.

증도 여행은 그렇게 몸으로, 감각으로 세상을 체험하는 기회다. 일상적으로 수동적으로 반복하는 행동 말고, 전적으로 내 의지에 따라 자연과 조응하며 몸을 사용해본 기억이 있는가. 자동차로 여행하기에 증도는 너무 작고 볼거리도 별로 없다. 그러나 두 다리로 돌아보면 곳곳에서 다양한 얼굴들이 객을 맞는다. 잠들어 있던 감각과 사물의 떨림이 되살아난다. “걷기는 세계를 느끼는 관능에로의 초대다. 걷는다는 것은 세계를 온전하게 경험한다는 것이다. 이때 경험의 주도권은 인간에게 돌아온다.”(다비드 르 브르통, ‘걷기 예찬’)

걷다가 속도감이 탐나면 자전거를 탄다. 증도는 ‘자전거의 섬’이다. 섬 이곳저곳에 400대의 노란색 공용 자전거를 비치해 무료로 이용할 수 있게 했다. 높은 언덕이 드물고 대부분 평탄한 지형이라 자전거로 섬을 일주하는 데 무리가 없다.

염전과 갯벌 끝내주는 풍광 … 독살 체험장도 둘러볼 만

1. 우전해수욕장의 해송림 산책로. ‘철학의 길’로 명명됐다. 2. 황혼의 염전.

갯벌에서 바라본 짱뚱어다리.

섬 서쪽 검산항 부근엔 전통 어로법인 독살(석방렴) 체험장이 있다. 굴곡진 해안에 돌담을 쌓아두면 밀물 때 들어온 숭어 전어 새우 멸치 등이 썰물 때 못 빠져나가고 돌담 안 얕은 물에 갇힌다. 그야말로 그물 대신 시간을 던져놓고 하릴없이 고기를 기다리는 방법인데, 그나마 요즘은 고기가 많이 줄어 물때가 몇 번이나 바뀌어도 뜰망으로 건져낼 만한 게 없다. 염전에 필적하는 ‘인내 체험장’이다.

물때를 잘 맞추면 ‘노두’라는 옛 바닷길 1.2km를 걸어 증도의 부속섬 화도(花島, 해당화가 많이 피어 만조 때 멀리서 보면 꽃봉오리 같다 해서 그리 부른다)로 건너갈 수 있다. 노두는 간조 때 나룻배가 있는 곳까지 가기 위해 갯벌 위에 돌을 쌓아 만든 길. 지금은 차량 통행을 위해 노두 위에 콘크리트 포장도를 깔아 옛 풍취가 퇴색했지만, 걸어서 혹은 자전거로 하루에도 몇 번씩 바닷길을 오가는 기분은 그때마다 새롭다.

포장길과 비포장길이 뒤섞인 해안 일주도로를 걷다 보면 바다가 한눈에 내려다보이는 항월포 근처 산기슭에서 초분(草墳)이 눈에 띈다. 초분은 시신을 바로 매장하지 않고 짚이나 풀로 덮어두는 장례 방식. 몇 년이 지난 뒤 뼈만 추려 묻는다. 멀쩡한 청장년이 뱃일하다 횡사하는 일이 잦던 해안지방이나 섬에서 행해지던 습속이다. 망자에 대한 그리움이 얼마나 사무쳤으면 그렇게라도 옆에 두고 싶었을까. 비록 항월포 초분은 관광객을 의식해 만들어둔 것이지만 증도엔 최근까지도 실제로 초분을 쓴 경우가 있다고 한다. 슬로시티 증도에선 죽음마저 느렸다.

|