2005년 봄 한 영화제에 참석한 영화배우 할리 배리의 청바지는 말 그대로 럭셔리해 보인다.

1873년에 부여된 미국 특허번호 ‘139’와 ‘121’은 데님 애호가들에게 특별한 의미가 있다. 왜냐하면 이것이 리바이스(Levi’s) 최초의 공식적인 바지이기 때문이다. 광부들의 작업복 주머니가 무거운 도구들을 넣어두는 탓에 쉽게 찢어지는 것을 막기 위해 튼튼한 데님(Denim) 직물로 만든 바지 주머니에 작은 리벳(rivet·버섯 모양의 굵은 못)을 박는 방법을 고안한 리바이 스트라우스는, 그의 발명이 전 세계 고객들에게 이처럼 막대한 영향을 미치게 될 줄은 예상하지 못했을 것이다.

데님은 원래 17세기 프랑스 님므에서 실크와 양무를 섞어 짠 능직물을 지칭하는 서지 드 님므(serge de Nimes)에서 유래했다. 청바지(Jean)라는 용어도 제노바 항구의 선원들이 입던 바지 형태를 의미하는(Genoese) 것에서 유래했을 가능성이 높다. 1950년대 말 청바지는 미국 청소년의 삶에 중요한 부분이 되었는데, 한 신문에서 “젊은이들의 90%가 잘 때와 교회 갈 때를 빼고는 거의 청바지만을 입는다”고 보도했을 정도다.

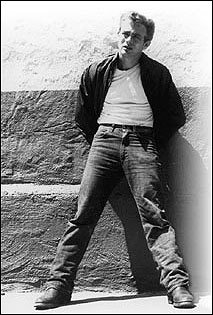

청바지는 제2차 세계대전 중 비번 기간에 이를 즐겨 입던 미군들에 의해 세계적으로 유행하게 되었고, 곧 이어 로큰롤과 함께 청년문화와 반항정신의 상징으로 자리잡았다. 영화 ‘이유 없는 반항’으로 전 세계 젊은이의 우상이 된 배우 제임스 딘은 영화에서 그 유명한 청바지 차림으로, 풍요로운 소비사회 안에서 젊은이들이 겪는 고뇌와 우수에 찬 반항정신을 남김없이 보여주었다. 그 후 등장한 히피 문화 역시 ‘잘 차려입은’ 옷차림이 상징하는 기성사회의 모든 가치관을 부정하고 전복하려는 자신들의 철학을 표현하는 방법으로, 남녀 공용이 가능하며 노동계급에서 유래한 청바지와 격자무늬 셔츠를 줄기차게 고집했다.

1970년대 무렵 청바지의 인기는 유럽과 아시아를 장악해버렸다. 우리나라에서도 청년문화와 통기타로 대변되는 이 시기에 나팔바지 형태의 청바지를 입은 단정하지 못한 젊은이들을 보고 어른들은 함무라비 법전 이래의 유구한 염려인 “요즘 젊은이들은…”을 연발했다.

이처럼 세계 어디서나 반항정신의 상징물이 되었던 청바지는 80년대에 ‘디자이너 진’이 등장하면서 애초의 의미가 변질되기 시작한다. 세계적으로 유명한 디자이너들이 자신의 패션쇼에서 청바지를 소개하고 고가의 가격을 매기면서, 이제 청바지는 고객들이 손쉽게 지위를 살 수 있는 기회로 자리매김하게 되었기 때문이다. 인기배우 브룩 실즈는 광고에서 도발적인 포즈로 “나와 캘빈클라인 진 사이에는 어떤 장벽도 없어요”라고 말함으로써 무성(無性)적·실용적이며 누구나 입던 청바지의 지위를 단숨에 격상시켰다.

‘이유 없는 반항’으로 전 세계 청춘의 우상이 된 제임스 딘. 그의 청바지는 청년문화의 상징이었다.

광부를 위한 실용적인 옷에서 출발했다가, 일부러 찢어 입거나 찢어진 것을 수선하려는 시도조차 거부함으로써 저항의 메시지를 전하는 매개체로 등극한 청바지. 그리고 그 메시지를 캣 워크(cat walk) 위로 끌어올려 저항조차 상품으로 바꾼 디자이너들. 청바지와 디자이너들의 변증법적 관계가 바로 패션의 마력이 아닐까.