서양 밥상에는 우리처럼 국이나 찌개가 없다. 그래서 서양에선 식사에 자주 와인을 곁들인다. 와인의 새콤한 맛이 입맛을 돋우고 수분이 음식을 목으로 넘길 때 윤활제 구실을 하기 때문이다. 그 덕분에 서양에선 마리아주(mariage·음식과 와인의 조화)에 대한 연구가 오래전부터 있었다. 하지만 여전히 일반 소비자가 어떤 음식에 어떤 와인이 잘 어울리는지 속속들이 알기란 쉽지 않은 일이다.

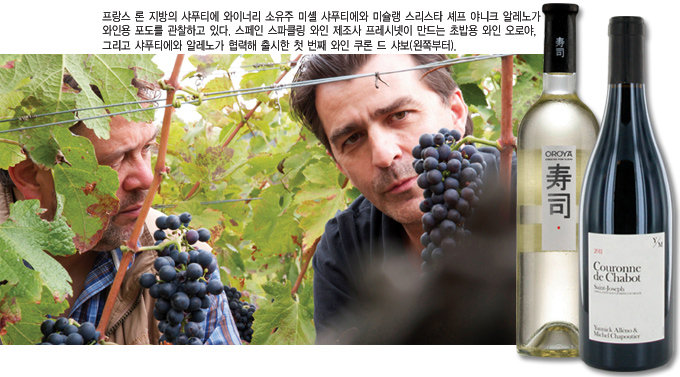

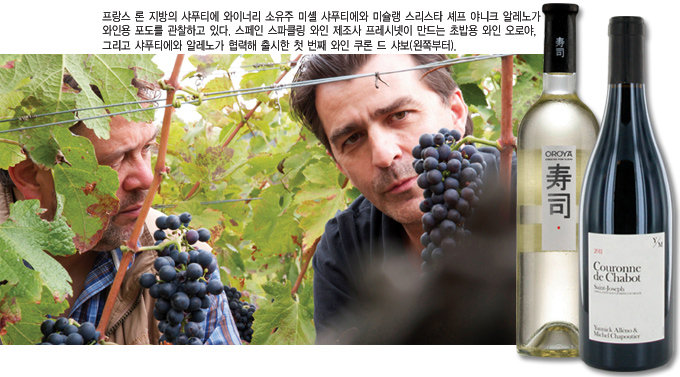

그래서일까. 최근 서양에선 셰프가 특정 음식에 어울리는 와인을 만들어 판매에 나서는 일이 잦다. 2010년 미슐랭 스리스타 셰프 야니크 알레노(Yannick Alle′no)는 프랑스 남부 론(Rhone) 지방의 3대 와이너리 가운데 하나인 샤푸티에(Chapoutier)와 함께 쿠론 드 샤보(Couronne de Chabot)라는 와인을 만들어냈다. 시라(Syrah) 품종으로 만들어 16개월간 오크통에서 숙성시킨 이 와인은 농익은 과일향에 타닌이 부드러워 송아지 콩팥 요리와 특히 잘 어울린다. 첫 와인이 성공한 이후 그들은 ‘Y/M’이란 브랜드로 육류, 생선, 오믈렛, 파이 등 다양한 음식에 곁들일 수 있는 와인을 계속 선보이고 있다.

스타 셰프가 이렇게 와인산업에 뛰어드는 일은 미국과 이탈리아에서도 활발하다. 셰프가 와이너리와 협력해 자신의 이름을 내건 와인을 출시하거나 아예 포도밭과 와이너리를 사들여 직접 와인을 만들고 있다. 그들은 이 와인을 자신이 운영하는 레스토랑의 특정 메뉴에 맞춰 내놓기도 하고 어울릴 만한 음식에 대한 안내와 함께 일반 소매점에서 판매하기도 한다.

이런 움직임이 서양 음식에만 국한된 건 아니다. 호주 우마무(Umamu) 와이너리 소유주인 샤메인 소(Charmaine Saw)는 말레이시아 출신 여성 셰프로, 그가 만든 와인은 홍콩, 싱가포르, 말레이시아 음식과 특히 잘 어울린다. 스페인 최대 스파클링 와인 제조사 프레시넷(Freixenet)도 와인시장이 성숙한 일본을 겨냥해 초밥에 어울리는 와인 오로야(Oroya)를 만들고 있다. 일본인 와인 제조가 요코 사토와 함께 만든 이 와인은 일본 시장을 넘어 전 세계 초밥 애호가들에게도 인기가 많다.

언제쯤이면 우리도 해외 유명 와이너리가 우리나라 셰프와 손잡고 내놓은 와인을 맛볼 수 있을까. 사실 우리 밥상에는 목을 축여주는 국과 찌개, 느끼함을 가라앉히는 김치가 있기 때문에 굳이 와인을 놓을 필요는 없다. 오히려 국, 찌개, 김치가 와인과 부딪혀 조화를 이루지 못한다. 하지만 우리에겐 밥상과 별개로 술상 문화가 있고 안주 없이 술만 마시는 일이 드물다. 그 덕에 안주가 다양하게 잘 발달해 있다. 부침개나 볶음, 회처럼 맵지 않고 국물이 없는 안주는 와인과도 잘 어울린다. 문제는 한식과 와인은 어울리지 않는다는 인식이 팽배하고 소비자가 특정 안주에 잘 맞는 와인을 찾기가 쉽지 않다는 점이다.

우리 와인시장이 일본이나 홍콩만큼 크지 않아 한식 안주에 맞춘 와인이 언제쯤 생산될지는 알 수 없는 일이다. 하지만 지금 우리나라에서 판매하고 있는 와인의 뒤 레이블에라도 이 와인이 어떤 안주와 어울리는지 간단한 안내를 싣는 것은 어떨까. 소비자에게 친절한 안내를 제공하면서 우리 와인시장도 키울 수 있는 좋은 방법이 될 것이다.

그래서일까. 최근 서양에선 셰프가 특정 음식에 어울리는 와인을 만들어 판매에 나서는 일이 잦다. 2010년 미슐랭 스리스타 셰프 야니크 알레노(Yannick Alle′no)는 프랑스 남부 론(Rhone) 지방의 3대 와이너리 가운데 하나인 샤푸티에(Chapoutier)와 함께 쿠론 드 샤보(Couronne de Chabot)라는 와인을 만들어냈다. 시라(Syrah) 품종으로 만들어 16개월간 오크통에서 숙성시킨 이 와인은 농익은 과일향에 타닌이 부드러워 송아지 콩팥 요리와 특히 잘 어울린다. 첫 와인이 성공한 이후 그들은 ‘Y/M’이란 브랜드로 육류, 생선, 오믈렛, 파이 등 다양한 음식에 곁들일 수 있는 와인을 계속 선보이고 있다.

스타 셰프가 이렇게 와인산업에 뛰어드는 일은 미국과 이탈리아에서도 활발하다. 셰프가 와이너리와 협력해 자신의 이름을 내건 와인을 출시하거나 아예 포도밭과 와이너리를 사들여 직접 와인을 만들고 있다. 그들은 이 와인을 자신이 운영하는 레스토랑의 특정 메뉴에 맞춰 내놓기도 하고 어울릴 만한 음식에 대한 안내와 함께 일반 소매점에서 판매하기도 한다.

이런 움직임이 서양 음식에만 국한된 건 아니다. 호주 우마무(Umamu) 와이너리 소유주인 샤메인 소(Charmaine Saw)는 말레이시아 출신 여성 셰프로, 그가 만든 와인은 홍콩, 싱가포르, 말레이시아 음식과 특히 잘 어울린다. 스페인 최대 스파클링 와인 제조사 프레시넷(Freixenet)도 와인시장이 성숙한 일본을 겨냥해 초밥에 어울리는 와인 오로야(Oroya)를 만들고 있다. 일본인 와인 제조가 요코 사토와 함께 만든 이 와인은 일본 시장을 넘어 전 세계 초밥 애호가들에게도 인기가 많다.

언제쯤이면 우리도 해외 유명 와이너리가 우리나라 셰프와 손잡고 내놓은 와인을 맛볼 수 있을까. 사실 우리 밥상에는 목을 축여주는 국과 찌개, 느끼함을 가라앉히는 김치가 있기 때문에 굳이 와인을 놓을 필요는 없다. 오히려 국, 찌개, 김치가 와인과 부딪혀 조화를 이루지 못한다. 하지만 우리에겐 밥상과 별개로 술상 문화가 있고 안주 없이 술만 마시는 일이 드물다. 그 덕에 안주가 다양하게 잘 발달해 있다. 부침개나 볶음, 회처럼 맵지 않고 국물이 없는 안주는 와인과도 잘 어울린다. 문제는 한식과 와인은 어울리지 않는다는 인식이 팽배하고 소비자가 특정 안주에 잘 맞는 와인을 찾기가 쉽지 않다는 점이다.

우리 와인시장이 일본이나 홍콩만큼 크지 않아 한식 안주에 맞춘 와인이 언제쯤 생산될지는 알 수 없는 일이다. 하지만 지금 우리나라에서 판매하고 있는 와인의 뒤 레이블에라도 이 와인이 어떤 안주와 어울리는지 간단한 안내를 싣는 것은 어떨까. 소비자에게 친절한 안내를 제공하면서 우리 와인시장도 키울 수 있는 좋은 방법이 될 것이다.

![[영상] “이차전지 질적 성장 이끌 실리콘 음극재 기업 주목할 만”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6626ea62187ed2738276.jpg)