1997년 12월 3일 임창열 당시 경제부총리(가운데)가 국제통화기금(IMF) 구제금융 협상타결을 발표하고 있다. 왼쪽은 이경식 당시 한국은행 총재, 오른쪽은 미셸 캉드쉬 IMF 총재.

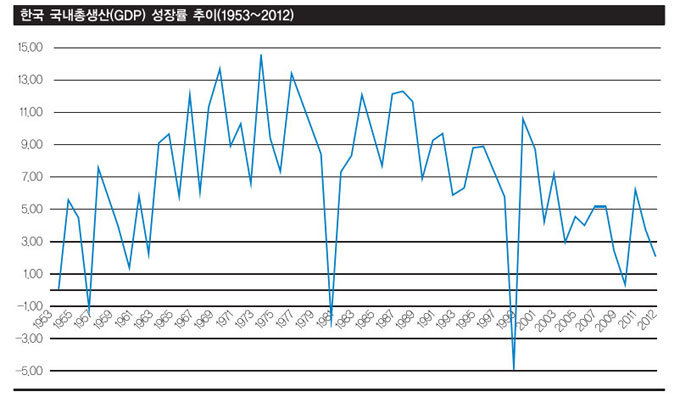

그러다 1962년부터 경제개발 5개년 계획을 수립하면서 비약적인 성장세를 구가하게 된다. 80년대에는 연평균 10%대라는 경이적인 경제성장률을 기록하면서 ‘한강의 기적’을 연출했다. 제2차 세계대전 이후 독립한 국가 가운데 고성장을 통해 국민소득 2만 달러에 진입한 국가는 우리나라가 유일하다.

우리나라 경제성장사의 변곡점은 1997년 말 외환위기였다. 외환위기를 거친 후 2001년부터 2012년까지 한국의 연평균 경제성장률은 4.0%로 줄어들었다. 이는 86년부터 96년까지 평균 성장률인 8.7%의 절반에도 미치지 못하는 수치다. 그러나 지금 시점에서는 성장률 4.0%도 높게 보인다. 서브프라임 모기지(비우량주택 담보대출) 사태로 촉발한 글로벌 금융위기 이후 3%대 성장도 쉽지 않은 시대에 진입했기 때문이다. 이제 경제에 조금만 관심 있는 사람이라면, 우리나라를 고성장 국가가 아닌 저성장 국가로 받아들인다.

과연 경제성장률은 우리의 삶과 자산운용에서 어떤 의미를 갖는 것일까. 먼저 고성장은 돈과 소비에 대한 욕망을 낳는다. 고성장은 소득의 증가를 뜻한다. 사람들은 돈을 벌면 더 좋은 집, 더 좋은 교육, 더 좋은 자동차, 더 좋은 여가생활을 욕망한다. 물질적 욕망뿐 아니라 삶의 희망도 더욱 강렬해진다. 나도 조금만 더 노력하면 잘살 수 있다는 희망을 누구나 갖게 된다. 게다가 우리나라는 일제 식민지배와 6·25전쟁으로 전통적인 기득권 세력이 일시에 붕괴되는 바람에 같은 출발선에서 뛰어나갈 수 있는 사회적 환경까지 조성됐다.

한국은 이미 저성장 국가

고성장은 또한 높은 금리를 낳았다. 6·25전쟁으로 온 나라가 폐허가 됐기 때문에 국내에는 축적된 자본이 전혀 없었다. 경제가 고성장하면 그에 상응해 자본을 지속적으로 투입해야 한다. 그래야 달리는 자전거 경제가 멈춤 없이 앞으로 나아갈 수 있다. 처음에는 다른 나라나 국제기구로부터 원조를 받았지만 그것도 한계가 있었다. 정부는 필요한 자본을 마련하려고 저축률을 높이는 정책을 펼쳤다. 저축의 날을 지정해 캠페인을 벌이고, 세제 혜택을 주는 각종 금융상품을 만들어 저축하는 사람에게 인센티브를 제공했다.

당연히 금리도 높았다. 일례로 올해 부활한 재형저축은 1976년 처음 등장한 상품이다. 당시 정부는 재형저축 가입률을 높이려고 고금리에 더해 저축장려금까지 얹어줬다. 예를 들어 기본금리 10%에 저축장려금 6%p를 더해주는 식이었다. 도입 당시 가장 많이 받을 수 있는 금리는 연 26%였다. 지금의 재형저축 금리 4%와 비교하면 어마어마한 수익률이다.

고성장은 도시화도 낳았다. 1960~70년대 이농현상으로 표현되는 도시화는 자산시장 풍경을 급변화시킨 요인 가운데 하나다. 평균적으로 농촌 가구 소득은 도시 가구 소득의 절반 정도에 불과하다. 부양가족 수도 농촌 가구가 더 많기 때문에 1인당 소득은 더욱 차이 나게 마련이다. 고성장으로 소득이 늘어 도시화가 진척되는 과정에서 압축적으로 욕망이 표현된 곳이 바로 주택시장이다. 경제가 고성장하던 70년대와 80년대 말 부동산 투기 붐이 불어 닥친 배경이 여기에 있다.

고성장 시대의 자산운용 방정식을 정리하면 이렇게 표현할 수 있을 것이다.

‘소득 증가+주택 등 내구재에 대한 수요 증가+저축하는 사람에게 고금리 등 인센티브 제공=저축과 부동산의 시대.’

저성장 시대에는 이런 방정식이 더는 통용되기 어렵다. 방정식의 전제조건이 확 바뀌었기 때문이다. 그렇다면 저성장 시대에는 자산운용을 어떻게 바라봐야 할까.

먼저 돈의 힘으로 밀어붙이는 자산가격의 대대적인 상승에 대한 기대치를 낮춰야 한다. 저성장은 소득의 정체 내지 소폭 상승을 의미한다. 개인의 구매력이 쉽게 늘지 않는다는 얘기다. 고성장 시대에는 부동산 같은 자산가격 상승과 소득 증가가 같은 방향으로 움직인다. 하지만 저성장 시대에는 소득 증가의 힘이 약해지는 탓에 전체적인 자산에 대한 수요의 힘도 줄어든다.

레버리지 전략은 특히 위험하다. 소득이 증가하는 국면에서는 자신의 소득 증가에 대한 기대를 바탕으로 대출을 받아 투자하는 것이 유효한 전략이다. 설령 손실이 발생하더라도 시간이 지남에 따라 소득이 증가하기 때문에 손실을 어느 정도 메울 수 있다. 반면 저성장 국면에서는 대출 금리가 낮아 조달 비용은 떨어지더라도 소득 창출력이 약하기 때문에 무리하게 투자하면 치명타를 입을 수 있다. 결국 저성장 시대에는 기대수익률을 낮추고 레버리지 리스크를 줄이는 방향으로 자산운용을 할 필요가 있다.

또 하나는 현금흐름 창출이 가능한 자산을 편입해야 한다는 것이다. 저성장 시대로 갈수록 숲 속 새떼보다 손안의 새 한 마리의 가치가 더 부각된다. 주식으로 얘기하면, 그동안 돈을 벌어 곳간에 현금을 쌓아두고 꾸준히 배당이나 성장을 하는 기업의 가치가 더 높게 평가받는다. 부동산도 차익을 노린 투자보다 현금흐름 창출 여부가 중요한 가치 판단의 잣대가 된다. 주택을 마련하더라도 월세를 줄 수 있는 주택이 그렇지 않은 주택보다 더 높은 평가를 받을 개연성이 높다. 금융상품 중에서는 꾸준한 현금흐름 창출이 가능한 배당주, 부동산 관련 리츠, 해외 채권 등에 투자하는 투자 상품에도 관심을 가져야 한다.

자산 일부는 해외로 빼내야 한다. 저성장 시대에는 투자 기회가 고성장 시대보다 많이 주어지지 않는다. 기업들이 국내에서의 성장을 바탕으로 해외에 진출하듯 자산운용도 마찬가지다. 개인투자자가 해외에 투자할 때는 한 국가에 투자하는 투자 상품보다 글로벌 차원에서 분산투자를 하는 상품이 안정성 측면에서 유리하다. 한 국가에 한정할 경우, 그 나라 경제에 경고음이 울리면 도망갈 곳이 없기 때문이다. 글로벌 차원으로 넓게 분산해놓으면, 설령 한 나라가 어려워지더라도 손실 폭을 최소화할 수 있다. 저성장 시대 자산운용의 키워드는 ‘현금흐름’ ‘넓은 분산투자’ ‘해외 투자’ ‘레버리지 전략의 최소화’ ‘낮은 기대수익률’ 등이다.

어떤 나라도 영원히 고성장을 이어갈 수는 없다. 경제구조가 고도화하고 지식 기반 사회로 넘어가면 상대적인 경제성장률은 점차 낮아지게 된다. 저성장을 받아들이고 자산운용을 하느냐, 아니면 과거 방식을 고집하느냐는 이제 더는 선택의 문제가 아니라 적응의 문제다.