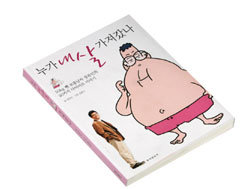

‘누가 내 살 가져갔나’(동아일보사 펴냄)는 1년 동안 매일 러닝머신에서 뛰고 현미밥과 채식으로 음식을 조절한 끝에 믿기 힘든 52kg 감량에 성공한 정찬민씨의 다이어트 이야기다.

정씨는 학창시절 ‘뚱보는 죄가 아니다. 다만 불편할 뿐이다’라는 생각으로 살과 친하게 지냈다. 비록 번지 점프를 못하고, 수영장 미끄럼틀을 타려면 각서도 써야 하고, 소개팅은 꿈도 못 꾸는 몸무게 130kg의 ‘뚱땡이 남자’였지만 꿋꿋했다. 여자 아이들 사이에서는 ‘넉넉하고 마음씨 좋은 재미있는 애’로 통했다.

2002년 7월 주위 분들의 갑작스런 죽음으로 건강에 대해 고민하다 생명보험에 들어야겠다는 생각을 하게 된다. 그러나 100kg을 넘으면 보험 가입이 어렵다는 직원의 말에 인생의 참담함을 느낀다. 그리고 독하게 마음먹는다. “내 무슨 수를 써서라도 살을 빼리라!”

끼니마다 과일 한 개씩만 먹는 과일 다이어트를 시작한 정씨는 일주일 후 회식 자리에서 폭식을 하고 만다. 그동안 못 먹었던 것을 양껏 먹고 긴 자책의 한숨을 내쉰다. 이후에도 굶기와 폭식을 반복하며 좌절한다. 그러나 숱한 유혹과 고통의 눈물을 넘어 드디어 52kg을 빼 78kg의 멋진 모습으로 탈바꿈한다.

2001년 7월 몸무게 130kg의 정찬민(왼쪽)과 2005년 1월 78kg의 그.

![[영상] “이차전지 질적 성장 이끌 실리콘 음극재 기업 주목할 만”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6626ea62187ed2738276.jpg)