서울 중구 남대문로3가 한국은행 건물과 본관 로비에 걸린 ‘물가안정’ 표지판.

최근 들어 부쩍 언론에 자주 등장하는 말들이다. D의 공포에서 ‘D’는 디플레이션(deflation)을 뜻한다. 디플레이션은 인플레이션과 반대로 물가가 하락하는 것이다. 디플레이션은 우리에겐 익숙지 않은 현상이다. 1960년대부터 경제 개발이 본격화한 이후 줄곧 인플레이션이 고민이었지 디플레이션이 문제가 된 적은 없었다. 디플레이션 문제가 수면 위로 떠오른 것은 경제 정책 수장인 최경환 경제부총리가 디플레이션을 언급하면서부터다.

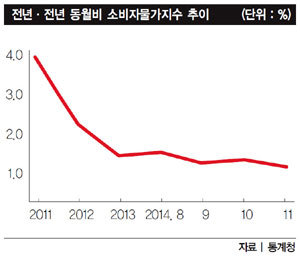

최 부총리는 8월 “한국이 디플레이션 초기에 와 있다고 생각한다. 물가안정 목표 범위가 2.5∼3.5%로 돼 있는데 3년째 하한선으로 가고 있다”며 “이런 저물가 기조가 오래 지속되면 디플레이션이 심화할 수 있다”고 지적했다. 물론 최근 국회 발언에서는 여기에서 한 걸음 물러나 “지난 3년간 1%대 물가상승률을 보이면서 이를 구조적으로 오래 방치할 경우 디플레이션으로 가는 것 아니냐는 우려가 있는 단계이지만, 아직은 디플레이션으로 보긴 어렵다”고 말하면서도 여전히 디플레이션에 대해 우려를 나타났다.

디플레이션이 더 나쁘다

수치상으로도 디플레이션 기미가 어느 정도 드러나는 모습이다. 통계청에 따르면 11월 소비자물가지수는 지난해 같은 달보다 0.1% 오르는 데 그쳤다. 25개월째 1%대에 머물고 있지만 지금 같은 상황이라면 곧 0%대에 진입할 것으로 보인다(그래프 참조).

디플레이션과 인플레이션 모두 경제에 나쁘지만 파괴력은 디플레이션이 더 강하다. 정책 대응도 인플레이션은 해답이 있지만 디플레이션은 묘책을 마련하기가 매우 힘들다. 게다가 디플레이션이 부채와 결합하면, 자칫 최악의 조합이 될 수도 있다.

거시경제학의 아버지이자 대공황의 학자로 불리는 존 메이너드 케인스 경은 “인플레이션은 부(富)의 분배에, 디플레이션은 부의 생산에 더 나쁘다”고 말한 바 있다. 인플레이션은 사회 전체 차원에서 부의 총량을 바꾸지는 않는다. 인플레이션을 파이프라인으로 해 한쪽의 부를 다른 쪽으로 옮긴다.

인플레이션 시기에 최대 수혜자는 대출을 잔뜩 받아 실물자산을 들고 있는 사람이다. 물가가 올라 실물자산 가치는 오르고 대출 비용은 상대적으로 떨어지기 때문이다. 반면 예금에 가입하는 사람은 손해다. 예금자의 부를 대출자와 실물자산 소유자로 옮겨 놓는 것이 인플레이션이다.

반면 디플레이션은 파괴적이다. 디플레이션 시기에는 물가가 계속 하락하기 때문에 기업은 제품을 애써 만들어도 싼값에 팔 수밖에 없다. 기업 이익이 감소한다. 이익이 줄어들면 투자를 줄이고 직원을 고용하지 않는다. 나중에는 구조조정까지 단행한다. 고용 불안은 소득과 소비 감소로 이어지고, 수요를 줄이는 결과를 낳는다. 악순환이 반복되는 것이다.

여기에 부채까지 결합하면 사정은 더 곤란해진다. 디플레이션 시기에는 부채의 상대적 가치가 높아진다. 이는 거꾸로 대출자에게 부담이 늘어난다는 뜻이다. 디플레이션은 물가가 하락하는 현상이므로 제품이나 서비스에 비해 현금 가치가 올라간다. 현금 가치가 높아지면 그 현금을 사용하는 대가인 이자의 실질 비용은 상승한다. 사람들은 돈을 벌어도 이자 내기에 급급하다.

디플레이션은 저물가 상황이므로 그에 발맞춰 시중금리도 낮아질 수밖에 없다. 금리는 최소한 물가상승률만큼은 올라야 정당화될 수 있다. 저물가는 곧 저금리다. 저금리라면 은행에서 돈이 빠져나와 주식과 부동산으로, 소비로 흘러가야 하는데 디플레이션은 그렇지 못하다. 은행에서 나온 돈은 다시 은행으로 흘러 들어간다. 잃어버린 20년을 보내고 있는 일본의 현실이 이렇다.

현금 흐름 가치 어느 때보다 중요

국가도, 기업도, 개인도 디플레이션과 높은 부채의 결합은 최악이다. 특히 국가나 기업과 달리 부채에 더 치명적인 개인은 이 결합의 고리를 끊는 데 주력해야 한다. 고금리 부채에서 저금리 부채로 갈아타고, 아낄 수 있는 것은 아껴서 빚을 줄여가야 한다. 정부가 서민을 위해 도입한 여러 대출 제도도 적극 활용해야 한다.

현금 흐름의 가치도 중요해진다. 현금을 만들 수 있는 시스템을 보유했다면, 그 시스템이 디플레이션에 대한 훌륭한 보호막 기능을 할 것이다. 주식 배당이나 임대가 안정적인 수익형 부동산이 여기에 해당한다. 특히 배당 같은 현금 흐름을 지속적으로 만들어주는 기업이 늘어난다면 투자자 처지에선 좋은 보호처를 확보하는 셈이 된다.

이자 지급 방식인 예금 같은 자산은 저금리로 갈수록 매력을 상실할 것이 자명하다. 주식이나 부동산은 예금 대체재가 되기 어렵다. 환금성과 변동성, 안정성에 차이가 있기 때문이다. 글로벌 채권형 상품 같은 자산을 예금의 대체 후보로 생각해볼 수 있다. 낮은 변동성, 환금성, 예금 이자보다 높은 수익성이 글로벌 채권형 상품의 장점이다. 앞으로는 유동성 관리 차원에서라도 편입해두는 것이 좋을 것으로 보인다.

해외투자 비중도 늘려나가야 한다. 1990년대 초 일본에 진출한 해외 금융회사들은 일본 시중은행이 구조조정으로 어려움을 겪던 시절, VIP 고객에게 해외투자 상품을 무기로 파고들어 큰 성공을 거둔 바 있다. 투자의 지평을 자산 분산에서 지역 분산으로 넓혀간 투자자들은 디플레이션 공습으로부터 자산을 보호할 수 있었다.

한국은행 1층에 가면 현판이 하나 걸려 있다. ‘물가안정.’ 한국은행이 인플레이션 파이터(싸움꾼)임을 상징하는 네 글자다. 하지만 이제 한국도 저물가·저금리 혹은 디플레이션 시대에 직면해 있다. 지금까지 우리 삶은 인플레이션과 성장에 맞춰져 있었다. 앞으로는 확대 및 성장 지향의 시대가 아닌, 생존 및 축소 지향의 시대가 우리 앞에 놓여 있음을 자각해야 한다.