한때 상속은 부유한 사람들만의 관심사로 여겨졌지만 이젠 중산층에서도 노후 대비에 이은 재테크와 세테크 관점에서 관심이 높아지고 있다. 그러나 아무런 대비 없이 법 규정에만 맡기거나 법률지식 없이 만든 유언으로 고인의 뜻이 왜곡되고, 가족에게도 씻을 수 없는 상처를 남기는 사례를 종종 본다.

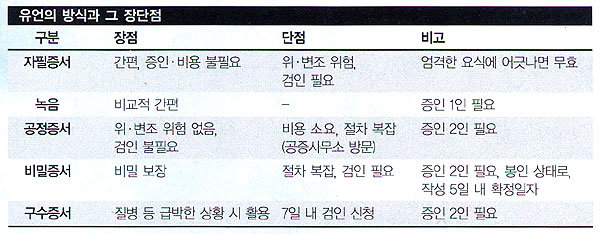

따라서 죽음에 대해 생각해보고 대비하자는 철학적인 화두와 함께 무엇을 어떻게 준비해야 하는지 실천적인 법률적 문제도 소홀히 해서는 안 된다. 상속재산의 분배에 관해 미리 그 내용을 정해놓는 대표적인 수단이 유언이다. 하지만 유언은 일반인의 생각과 달리 엄격한 요건 아래에서만 효력이 인정되고, 그중 하나라도 어긋날 때는 유언자의 뜻과 무관하게 무효가 될 가능성이 매우 높다.

유언, 엄격한 요건 있어야 인정

법이 유언의 방식을 규정한 것은 유언자의 진의를 명확히 하고 그로 인한 법적 분쟁과 혼란을 예방하기 위해서다. 따라서 법이 정한 요건과 방식에 어긋난 유언은 그것이 유언자의 의사에 합치하더라도 무효라는 게 대법원의 판단이다.

○○대를 설립하는 등 사회복지에 힘쓰며 평생 독신으로 살던 고 김○○ 선생이 2003년 11월 ‘전 재산을 ○○대에 기부한다’는 유언장을 남긴 채 사망하자, 유족이 ‘자필증서에 본인 날인이 빠져 유언이 무효이므로 유산을 돌려달라’며 소송을 제기한 경우가 대표적인 사례다. 문제의 유언장은 고 김○○ 선생이 자필 작성하고 서명까지 한 것이지만 대법원은 법에서 요구한 날인이 빠졌으므로 효력이 없다고 판단했다.

결국 120억원대의 재산이 유족에게 되돌아갔다. 이처럼 막상 죽음을 준비하는 것이 만만한 일이 아님을 알 수 있다. 혹자는 ‘굳이 유언을 하지 않아도 법에 따라 상속인에게 분배될 것이니 법에 맡기겠다’고 할 수도 있다. 물론 피상속인이 아무런 유언을 남기지 않았다면 법에 따라 (배우자와 아들, 딸이 있을 경우 1.5 : 1 : 1로 상속된다) 상속재산이 분배된다. 그런데 다음과 같은 사례를 보면 문제는 생각처럼 간단하지 않다.

적지 않은 부동산을 가지고 지방에서 살던 아버지가 사망했다. 그때까지만 해도 사이가 좋던 가족은 굳이 상속지분등기를 할 필요가 있느냐며 대부분의 부동산을 어머니 앞으로 하고, 아들에게 사업을 하라면서 일부를 넘겨줬다.

딸들은 아들에게 준 부동산이 그리 많지 않을뿐더러 아버지가 돌아가신 마당에 재산 얘기를 꺼내기도 뭣해 그냥 넘어갔다.

그런데 아들이 잇따라 사업에 실패하고 어머니에게 ‘이 땅을 더 달라’ ‘저 땅은 담보로 잡혀달라’고 하며 재산을 탕진하자 두 딸과 아들, 그리고 어머니 사이에 앙금이 생기기 시작했다. 급기야 자식 간에 소송이 벌어지고 어머니를 법정에 증인으로 세우는 상황까지 갔다. 결국 어머니는 증인석에서 하염없이 눈물만 흘렸다.

죽음과 세금 외에 확실한 것은 없다

이럴 경우 가족 내에서는 상속될 재산을 미리 분배받는 것으로 인식하기도 한다. 때문에 민법은 특별기여분(민법 제1008조의 2는 상속을 받을 상속인 중 상당 기간 고인을 특별히 부양하거나, 고인 재산의 유지 및 증가에 특별히 기여한 상속인에 대해서는 그 기여분을 상속분과 별도로 산정하도록 했다)이나 유류분(민법 제1112조는 고인이 유언에 의하여 상속분을 임의로 정하더라도 일정 범위 내에서는 상속인의 상속분을 침해하지 못하도록 정했다) 제도 등을 두고 있다.

그러나 이러한 법적 제도가 가족마다 다른 상황을 완벽히 해결하기에는 한계가 있다. 결국 유언이라는 방식을 통한 사전적·합리적 분배로 해결할 수밖에 없는 문제인 것이다. 유언으로 남길 수 있는 가장 소중한 유산은 재산 자체가 아니라 이를 통해 깨지지 않는 가족 간 화목이다.

한편 유언을 남겨 혹시 모를 불화를 대비한다 해도 어떤 내용을 어떻게 쓸지 고려해야 하는데, 재산분배의 비율이나 형식은 말할 것도 없고 이 밖에 중요하게 여길 것이 세금 문제다. ‘죽음과 세금 외에 확실한 것은 없다(Nothing is certain but death and taxes)’는 미국 속담처럼 죽음만큼이나 확실한 것이 세금이기 때문이다.

[상속세 사례 1]

기준시가 12억원의 부동산을 오래전부터 보유한 A씨는 은퇴 후 자녀들에게서 상당한 금전적 도움을 받았으며, 건물을 담보로 은행에서 약 2억원의 대출도 받았다. 그리고 전세보증금 7억원인 위 부동산에 대한 임대를 월세로 전환해 생활비로 사용하다 사망했다.

이 경우 만약 임대를 전세로 그대로 뒀다면, 부동산 기준시가 12억원에서 채무인 전세보증금 7억원을 공제한 금액인 5억원만이 상속재산으로 평가됐을 것이고, 다른 상속재산이 없다면 상속세의 기본공제가 5억원이므로 상속세 부담이 전혀 없었을 것이다.

그런데 A씨의 경우 공제할 채무는 대출금 2억원 외에는 없을 뿐 아니라, 자녀들이 금전적 도움을 준 것은 세법상 객관적인 금융 자료와 채권으로서의 증빙이 부족해 A씨의 채무로 인정하기 어려웠다. 따라서 상속재산가액이 10억원에 이르러 자녀들은 거액의 상속세를 부담하게 됐다.

[상속세 사례 2]

B씨는 병으로 얼마 살지 못할 것 같자 거래관계를 정리하고 자녀들의 부담을 덜어주고자 부동산을 10억원에 처분했다. 그런 뒤 그 대부분을 거래처 채무변제 및 치료비 등으로 지출하고 극히 일부만을 자녀들에게 나눠줬다.

그런데 B씨가 사망한 뒤 세무서에서 상속세 조사를 나와 부동산 처분대금을 어디에 사용했는지 소명할 것을 요구했다. 자녀들은 내용을 잘 모를 뿐 아니라 증빙도 찾기 어려워 소명을 하지 못했다. 이 경우는 상속세법(상속세 및 증여세법 제15조 제1항 제1호 참조)은 상속개시일(사망일) 전 2년 이내에 5억원 이상의 재산을 처분한 경우로, 상속인들이 처분재산의 용도를 입증하지 못할 때는 그 재산의 처분대금을 상속재산으로 보기 때문에 자녀들은 처분대금 10억원 전부에 대해 거액의 상속세를 추징당하게 됐다.

상속세는 세법이 허용하는 범위 안에서 사전에 자녀나 배우자에게 재산을 증여하거나 배분하면 그 부담을 크게 줄일 수 있다. 상속세 부담을 줄일 수 있는 금융상품도 있다. 그렇지만 세법상 재산의 평가, 채무의 입증 문제, 조세회피 방지를 위한 간주 규정 등이 많아 변호사, 세무사, 회계사 등 전문가와 미리 상의하거나 대비하지 않으면 억울하게 조세를 부담하는 일이 생길 수 있다.

‘물보다 진한 것이 피고, 피보다 진한 것이 돈이다’라는 말이 있다. 법 없이 살 수 있고 돈 없이 살 수 있으면 좋겠지만, 이제는 그럴 수 없는 세상이 됐다. 상속재산을 둘러싼 유족 간 분쟁을 그들만의 책임이라 치부할 것이 아니라 이에 대비하는 지혜를 가져야 한다.

고인의 죽음에 대한 슬픔에 더해, 내지 않아도 될 세금이라는 경제적 부담까지 떠안아선 안 될 것이다. 가족의 화목과 우애를 유지하고, 피할 수도 있을 세금 부담을 떠안지 않도록 대비하는 것이야말로 아름다운 죽음을 위해 신경 써야 할 마지막 일이 아닐까.