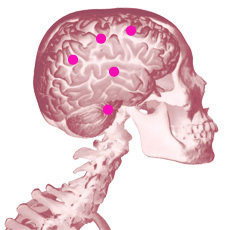

기억은 ‘저장 능력’의 차이가 아니라 ‘인출 능력’의 차이라고 할 수 있다. 뇌의 뒤쪽(후두엽)과 옆쪽(측두엽)은 과거의 기억이 차곡차곡 쌓이는 장기기억 창고다. 뇌 앞부분 전두엽 영역이 자극을 받아 이 창고에서 구조화된 기억을 하나 하나 끄집어내는 과정이 바로 ‘기억을 떠올리는 과정’이다.

최근 텔레비전의 한 오락 프로그램에서 방영되고 있는 ‘친구 찾기’ 코너의 장면이다. 출연한 연예인은 여러 사람들 중에서 학창시절 같은 반 친구 5명을 찾아내야 한다. 코흘리개 친구를 수년 동안 만나지 못하다가 이제 와서 찾으려니 막막하기 짝이 없다. 하지만 학생 때 겪었던 에피소드를 듣고, 얼굴을 반복해서 보다 보면 한두 명씩 기억이 나기 시작한다. 어떤 출연자는 5명 모두를 찾지만, 또 어떤 출연자는 두세 명밖에 찾지 못해 민망해하기도 한다. 왜 이런 차이가 생길까.

심리학에는 ‘에빙하우스 망각 곡선’이라는 것이 있다. 독일의 심리학자 헤르만 에빙하우스 교수가 외웠던 철자를 시간이 지남에 따라 잊어버리는 속도를 그래프로 나타낸 것이다. 이런 그래프까지 나온 것으로 봐 기억한 내용을 망각하는 정도가 사람에 따라 그렇게 많이 다르진 않다는 얘기다.

‘장기기억 네트워크’ 뇌의 뒤나 옆에 위치

고려대 심리학과 남기춘 교수는 “뇌에 저장된 정보를 잊어버리는 속도는 비슷하지만, 저장된 정보를 꺼내는 과정이 사람마다 다른 것”이라고 설명한다. 어떤 정보가 우리 뇌의 장기기억 영역에 한번 들어오면 그 자체가 아예 없어지는 경우는 드물다고 한다. 다만 필요할 때 딱딱 맞춰 꺼내지지 않을 뿐.

갑자기 초등학교 때 짝꿍 이름을 대라고 하면 그 자리에서는 선뜻 대답하지 못한다. 그러다가 한참 지난 뒤에야 “아, 맞다!” 하면서 떠오르게 되는 걸 한번쯤 경험했을 것이다. 뇌에 기억된 짝꿍 이름이 지워지지 않고 남아 있었다는 증거다. 그렇다면 우리는 뇌에 저장된 짝꿍 이름을 어떻게 떠올리는 걸까.

장기기억은 마치 복잡하게 얽힌 그물 같은 네트워크로 구성돼 있다. 그 네트워크 중 한 곳에 짝꿍 이름이 저장돼 있다. 다른 곳에는 짝꿍과 싸웠던 에피소드가, 또 다른 곳에는 짝꿍에게 생각지도 못한 선물을 받고 고마워했던 기억이 저장돼 있다. 이들은 각각 덩그러니 놓여 있는 게 아니라 서로 연결돼 있다.

무작정 이름을 대면서 “너 누구누구 알아?”라고 물어볼 때보다 “너랑 싸웠던 걔 있잖아, 너한테 선물도 줬던…”이라고 여러 추억들을 함께 들어서 물으면 짝꿍 이름을 떠올리기 쉬운 이유 역시 기억이 서로 연결돼 있기 때문이다. 어떤 사람의 얼굴은 떠오르는데 이름이 가물거린다든지, 아니면 그 반대의 경우가 종종 있다. 이는 그 사람의 외모와 이름이 기억의 네트워크 안에서 ‘헐겁게’ 연결돼 있기 때문이다.

장기기억 네트워크가 제대로 형성돼 있지 않거나, 작업기억이 잘못되면 의사소통에 문제가 생기기도 한다. 그중 한 예가 바로 실어증. 실어증 환자의 경우, 물리적으로 말을 하는 데는 문제가 없지만 필요한 단어가 ‘떠오르지’ 않아 아무 단어나 갖다붙이거나 비슷한 단어만을 반복해서 말한다. 물론 처음부터 짝꿍 이름이 정확하게 장기기억 영역에 아예 저장돼 있지 않은 경우는 얘기가 다르다. 꺼내려야 꺼낼 기억조차 없으니 말이다. 장기기억에 들어 있는 정보가 정확할수록, 그리고 많을수록 관련된 정보를 찾아 꺼내기가 쉬워진다.

작업기억 처리 용량도 사람마다 차이 … 숫자 개수는 7, 8개가 외우기 좋아

공부할 때도 마찬가지로 가장 먼저 작업기억이 활동한다. 책을 읽거나 강의를 듣고 새로운 정보를 접하면 작업기억에서 장기기억 네트워크와 연결되는 정보를 골라내 함께 저장한다. 지난 국사 시간에 청일전쟁이 1894년에 일어났다고 배운 사실을 기억하고 있다고 해보자. 이번 국사 시간에 조선에서 1894년 갑오개혁이 일어났다는 새로운 내용을 들으면 작업기억은 1894년, 청일전쟁, 갑오개혁을 연결해 장기기억으로 보내는 것이다.

그러나 연결되는 기억이 전혀 없다면 새로운 정보는 고립된 채로 저장될 수밖에 없다. 그럼 이 정보는 다음에 작업기억으로 꺼내기가 쉽지 않을 것이다. 결국 뇌에 이미 저장돼 있는 ‘사전 지식’이 많을수록 새로운 정보를 기억하기도 유리하다는 얘기. “책 좀 많이 읽어라”고 귀가 따갑도록 듣던 어른들 말씀이 괜한 잔소리가 아니다. 새로운 정보가 언젠가 책에서 봤던 내용과 관련 있다면 기억하기가 더 쉬울 테니 말이다.

그런데 작업기억이 한 번에 처리할 수 있는 용량은 사람마다 차이가 있다. 전화번호가 왜 7~8개 숫자로 돼 있는지는 잘 알려져 있다. 사람들이 한 번에 기억할 수 있는 숫자의 개수가 보통 그 정도이기 때문이다. 서울대 의대 이경민 교수는 “사람들은 여러 가지 정보가 주어졌을 때 7~8개의 단위로 묶어서 기억하는 경향이 있다”고 설명한다. 이것을 뇌과학이나 심리학에서는 ‘청킹(chunking)’이라고 부른다.

바둑을 두다 말고 초급자에게 지금까지 둔 과정을 처음부터 재현해보라고 하면 아마도 몹시 난감해할 것이다. 그러나 바둑 전문가는 실제로 이를 해낸다. 초급자에게는 바둑돌 한 개가 하나의 기억단위인 데 비해, 전문가에게는 한 판이 하나의 기억단위이기 때문이다. 교육이나 뇌과학 전문가들은 하나의 기억단위에 좀더 많은 정보를 담을 수 있도록 기억단위를 효율적으로 조직하는 게 중요하다고 조언한다.