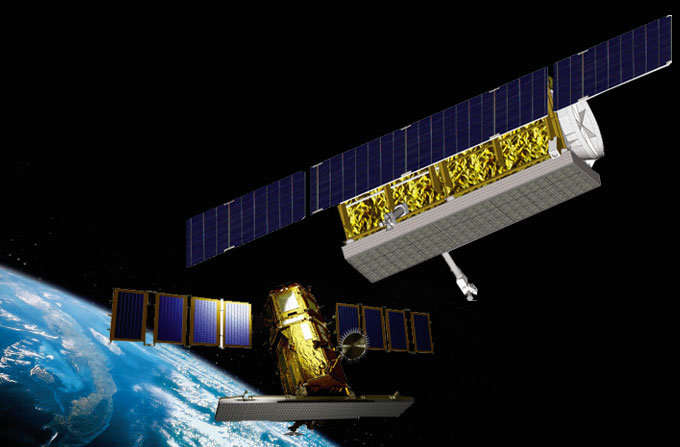

지난해 우주로 발사된 다목적실용위성 ‘아리랑 5호’(왼쪽)와 2019년 발사 예정인 ‘아리랑 6호’.

아리랑 5호와 6호가 지금까지 우주로 쏘아올린 인공위성 아리랑 1, 2, 3호와 다른 점은 광학카메라가 아니라 영상레이더(SAR)로 지상을 관측한다는 점이다. 인공위성에서 전파를 쏘아 내려보내고, 반사돼 돌아오는 전파를 분석해 화상을 만든다. 광학카메라와 달리 색깔을 보긴 어렵지만 물체 형태는 상당히 정확히 알 수 있다. 이 때문에 비가 오거나 구름으로 뒤덮인 날에도 지상관측이 가능하다.

항우연에 따르면 아리랑 6호의 관측 장비는 기존 모델보다 성능을 한층 높여 세계 정상급 전파 분석 능력을 보유할 예정이다. 아리랑 5호는 지상을 1m 단위로 관측할 수 있었지만 6호는 0.5m 또는 0.7m 수준으로 가능하다. 해상도 0.5m면 기존 아리랑 5호(1m)에 비해 촬영 넓이가 4배 더 또렷해지는 것이다. 이 정도 해상도면 야구장 홈플레이트 모양을 구별할 수 있고, 길가에 놓아둔 의자 모양을 알 수 있다. 길 위를 달리는 자동차도 차종까지 어느 정도 추정할 수 있다.

달리는 자동차 우주에서 식별

활용성도 상당히 높아질 것으로 보인다. 전파를 이용해 영상을 촬영하려면 인공위성으로 되돌아오는 전파 방향이 중요한데, 아리랑 5호는 수평 또는 수직 방향 전파 가운데 하나만 수신 가능했다. 아리랑 6호는 양방향 전파를 동시에 읽어 들일 수 있어 날씨나 전파 방해의 영향을 적게 받으며, 다른 각도에서 들어온 영상 2장을 합성하면 한층 더 정밀한 영상을 얻을 수 있다. 입체영상을 제작할 수도 있다. 이에 따라 재난 및 재해 예측, 기후 관측, 자원 이용과 관리에 유용하게 쓰일 것으로 전망된다.

아리랑 6호는 이 같은 성능 향상과 더불어 그동안 선진국의 전유물이던 인공위성 ‘탑재체’ 기술 국산화를 처음으로 추진했다는 점에서도 큰 의미가 있다. 지금까지 우리나라는 인공위성 몸체를 개발하고 제어하는 기술은 거의 대부분 습득했다. 초대형 정지궤도 위성의 일부 기술을 제외하면 선진국 수준이다. 하지만 인공위성의 가장 핵심 부품인 탑재체는 이야기가 다르다. 지금까지 외국산 부품을 수입해 썼다. 탑재체란 인공위성에 싣는 관측 장비를 말한다. 과학실험용 인공위성(우리나라의 우리별·과학기술위성 시리즈)의 경우 자잘한 여러 탑재체를 싣고 올라가지만, 실용 관측 위성의 경우는 제작 성격에 맞는 특수한 탑재체가 필요하다.

우리나라의 지구 관측용 위성은 항우연이 주도적으로 개발한다. 아리랑이라는 별명으로 더 유명하지만 공식 명칭은 ‘다목적실용위성’이다. 1999년 12월 제1호 위성을 발사했는데, 지상을 6.6m 단위로 구분하는 광학카메라를 달고 있었다. 이때는 위성 몸체 제작기술조차 떨어져 상당 부분 미국 ‘TRW’사와 기술제휴를 했다. 어느 정도 기술을 축적한 항우연은 2006년 7월 아리랑 2호를 발사했는데, 몸체 대부분을 국내에서 제작했다.

하지만 탑재체만큼은 이스라엘 ‘엘롭(ELOP)’사의 것을 가져다 썼다. 당시 탑재체는 해상도 1m 정도로 2014년인 지금 봐도 상당히 높은 성능이었다. 2013년 발사한 아리랑 3호는 지상을 70cm 단위로 구분할 수 있다. 위성업계에선 1m 이하로 지상을 세분해 관찰할 수 있으면 ‘서브미터’급이라 해서 고성능 위성으로 본다. 이때도 위성 제작은 거의 우리나라가 도맡았지만 주 탑재체는 역시 유럽 다국적 항공우주기업 ‘EADS 아스트리움’의 제품을 변형한 것이었다. 서브미터급 광학카메라 기술을 갖지 못했기 때문이다.

전파레이더 관측 성능 높여

1m 해상도를 가진 아리랑 2호의 광학 인공위성 사진(왼쪽)과 서브미터급(70cm) 해상도를 가진 아리랑 3호의 광학 인공위성 사진. 서울 잠실종합운동장 지역을 촬영한 것으로 해상도 차이가 뚜렷하다. 아리랑 6호는 전파를 이용해 영상을 촬영하기 때문에 기상 조건과 관계없이 아리랑 3호 수준의 선명한 영상을 얻을 수 있다.

LIG넥스원은 고성능 군사용 레이더 장비를 여러 차례 개발한 바 있다. 또 영상레이더 화상을 해석할 대용량 자료 저장, 전송 장치는 ‘AP우주항공’이 200억 원 규모에 수주했다. 물론 인공위성 몸체와 제어장치는 항우연이 직접 개발한다. 정보기술(IT)에 강점이 있는 나라인 만큼, 정밀한 광학기기에 앞서 레이더 관련 기술을 보유한 국내 업체를 통해 탑재체 국산화를 이뤄내겠다는 것이다. 항우연은 이 기술을 활용해 아리랑 6호에 이어 2020년 후반 발사할 새 인공위성의 경우 100% 기술 자립을 이룰 계획이다. 김진희 항우연 다목적실용위성 6호 사업단장은 “국내 민간기업과 협력해 기존 아리랑 5호보다 한층 높은 성능으로 완성할 것”이라고 밝혔다.

현재 우리나라의 우주기술에 대한 평가는 극단으로 나뉜다. 인공위성을 독자적으로 개발할 수 있을뿐더러, 나로호 발사를 통해 자국 내에서 우주발사에 성공한 국가인 ‘스페이스 클럽’으로 구분하는 만큼 ‘충분히 선진국 수준’으로 볼 수 있다는 시각이 그 하나다. 하지만 좀 더 자세히 들여다보면 표면적인 성장뿐이었다는 지적도 나온다. 위성은 만들 수 있지만 핵심인 탑재체는 수입에 의존해왔고, 나로호를 발사했지만 핵심 기술인 1단 발사체(로켓) 기술은 러시아 것을 빌려왔기 때문이라는 것이 그 이유다. 우리가 위성 탑재체 기술을 확보한 것은 이런 ‘기술 종속국’에서 벗어나 우주기술 선도국으로 발돋움하기 시작했다는 것을 의미한다. 아리랑 6호의 성공을 계기로 더 다양한 고성능 탑재체, 나로호를 능가하는 첨단 국산 발사체의 등장을 기대해본다.

![[영상] 슈퍼개미 김영옥 “4년 치 일감 받아놓은 조선주 매력적”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/661da8741318d2738276.jpg)

![[영상] “엔비디아 랠리 안 끝나… 지금이 절호의 매수 찬스”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/661c61f207f8d2738276.jpg)