미당 서정주 묘소에서 바라본 진마마을과 소요산.

곰소만의 바람은 묘지 주변 3억 송이 국화의 군무(群舞)를 연출한다. 국화밭에 누운 미당은 국화의 ‘프레스토(Presto)’ 군무가 지겨우면 시린 하늘 양떼구름의 ‘아다지오(Adagio)’ 연주를 들을 터. 소요산(444m) 품에 숨은 진마마을 질마재는 미당을 그리워하며 오늘도 그곳에 우뚝 서 있다.

질마재는 미당 서정주 시인(1915∼2000)의 고향마을에 있는 고개 이름이다. 행정구역상으로는 전북 고창군 부안면 선운리 진마마을에 자리 잡고 있다. ‘질마’는 소나 말의 안장을 뜻하는 ‘길마’의 사투리, 결국 질마재는 양쪽 언덕 사이에 걸려 있는 안장 같은 고개를 말한다. 질마재는 진마마을과 바깥세상을 잇는다. 옛적 해변 모래땅에 농사를 지을 수 없었던 마을 사람들은 고기를 잡고 소금을 채취해 생활을 영위했다. 해산물과 소금 봇짐을 지고 정읍이나 장성 장터로 향하던 촌부들은 질마재길에서 새끼 배불릴 생각에 서릿바람도 고마웠다.

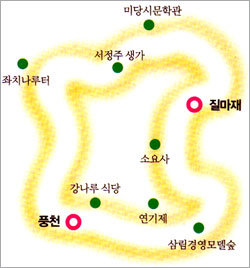

서해안고속도로를 타고 선운산IC를 빠져나와 22번 국도를 달리면 풍천장어를 파는 식당이 수십 개 몰려 있는 연기마을 입구가 나온다. 입구에서 좌회전하면 선운산관광안내소, 우회전하면 연기교를 지나 소요산 길 초입이다. 연기교 밑으로 서해 바닷물과 민물이 몸을 섞는 인천강이 유유히 흐른다. 풍천(風川)이다. 바닷물이 밀려들 때 바다의 거센 바람까지 몰고 온다고 붙은 이름. 예부터 이곳에서 잡히는 민물뱀장어를 으뜸으로 친다. 요즘도 가끔 몇 마리씩 잡히기도 하지만 그 수는 미미하다고 한다. 괜하게 소요산을 가로지르는 질마재에 오르려면 풍천장어에 된장찌개 한 그릇은 해야 할 것 같다. 연기마을 입구 강나루식당에 차를 대니 고슬고슬 익는 장어에 먼 여행길 피로도 사라진다. 맘씨 좋은 주인은 길손에게 식당 주차장을 기꺼이 내주며 잘 다녀오라 배웅을 해준다.

질마재 가는 길에 만난 백구

등산화 신발 끈을 동여매니 식당에서 키우는 하얀 진돗개가 다가와 꼬리를 친다. 질마재길 초입에서 만난 인연. 무뚝뚝 쳐다보는 눈망울이 선하다. 이마를 쓰다듬으면 천천히 꼬리를 흔든다. 자리를 털고 길을 나서자 백구(이름은 ‘나루’였다. 2년생 진돗개)도 총총걸음으로 따라 나선다. 아니, 질마재길을 잘 알고 있다는 듯 10여m 앞서 길잡이를 자처한다.

백구를 따라 터덜터덜 길을 나선다. 마을을 지나자 저 멀리 연기저수지의 회색 제방이 떡하니 자리한다. 제방에 올라 저수지 둘레길을 따라 걸으니, 소요산은 하늘빛을 담은 저수지에 실시간으로 노랗고 빨간 단풍을 그린다. 둘레길 오른쪽은 사람의 손길을 타지 않은 칡덩굴이 10m 장송을 휘감는다. 질마재를 타고 내려온 곰소만 바람에 올라탄 수십 마리의 고추잠자리는 손에 잡힐 듯 낮은 비행을 하고, 어디선가 나타난 소요산 매 한 마리는 낯선 등산객이 궁금한 듯 저 높이서 우리를 쳐다본다. 하기야, 매가 높게 살아가는 방법을 낮은 땅의 인간이 어떻게 알겠는가.

산림경영숲 쉼터에 잠시 걸터앉으니 향긋한 풀냄새가 코를 찌른다. 바람도 잠시 쉬는 듯 산들바람이 된다. 다시 나선 길 양쪽에는 열매를 맺어가는 동백나무가 등산객을 반긴다. 등에 땀이 송골송골 맺히고 ‘등산 재킷을 벗을까’ 하는 생각이 들 때쯤 저 멀리 소요산에 기대앉은 소요사가 나타난다.

저수지 둘레길을 지나면 발바닥에서 사각사각 햇사과 깎는 소리가 들린다. 자세히 들여다보니 모래다. 모래를 밟고 산에 오르는 ‘발맛’도 새롭다. 갑자기 “푸다닥” 하며 꿩 한 마리가 머리 위를 지난다. 저수지의 가을 정취에 빠져 있던 꿩의 망중한을 백구가 방해했나 보다. 입맛을 다시는 백구는 멋쩍은 듯 다시 길잡이에 나선다.

질마재를 내려와 미당 서정주 시인의 생가로 향하는 도로변에는 수많은 국화가 곰소만 바람에 흔들린다.

다시 콘크리트길을 따라 걸으니 소요사 입구와 질마재 갈림길이 나타난다. 길은 필요에 따라 생기고 필요에 따라 사라진다고 했던가. 언뜻 봐도 포장된 왼쪽 길은 소요사 가는 길, 질마재 가는 길은 오솔길이다. 갈림길에서 ‘질마재 정상까지 1.0km’라는 이정표를 보고 있자니 백구가 달려와 주변을 맴돈다. 백구는 얼른 질마재 정상으로 안내하고 싶다는 듯 오솔길로 뛰어간다. 밤송이가 지천인 오솔길은 2명이 지나기도 벅차다. 드문드문 ‘고인돌 질마재 따라 100리길, 문화생태탐방로’라고 적힌 리본이 초행의 등산객을 안심시킨다.

소요산 오솔길은 땅바닥에 새겨진 오래된 기억이었다. 그곳을 드나들었던 무수한 보행자들이 땅 위에 남긴 잎맥은 곧 길이 됐다. 걷는 사람은 서두르지 않는다. 타박타박 자신의 발자국과 손자국을 남겼다. 내리막길 옆 느티나무 허리는 사람 손을 타 매끄럽다. 어린 미당의 놀이터였던 소요산. 그도 동무들과 무수히 이 오솔길을 지났으리라.

“아직도 호랑이 냄새나는 산/ 그 소요산 밑에 낮 뻐꾹새와 밤 두견이 소리가 넉넉하게 잘 들리는 마을/ 대숲도 많은 마을/ 과히 좁지 않은 바다(중략)”(서정주 ‘고향의 죽마고우 황동이에게’ 중에서)

버스에서 졸다가 목적지 정류장에서 갑자기 눈 떴을 때 느끼는 가슴 철렁함과 안도감. 질마재 정상도 그렇게 갑자기 눈앞에 나타났다. 정상에는 장승 30여 기가 눈을 부라리고 있고, 부지런히 질마재를 오르던 마을 사람들의 묘지 10여 기가 곰소만과 저 멀리 변산반도를 내려다보고 있다. 람사르 습지로 지정된 고창·부안 갯벌과 우리나라 8대 절경 중 하나인 부안 변산반도가 잠시 쉬어 가라는 듯 눈길을 사로잡는다. 쉬지 않는 바람에 걸터앉으니, 그 옛날 이 길을 오가던 촌부들의 콧노래 소리가 들리는 듯하다. 해 저물녘 내륙 장터에서 바꾼 곡식자루를 메고 질마재에 올라선 아버지의 마음은 어땠을까. 짭조름한 바닷냄새가 올라오고, 발아래 옹기종기 모여 있는 게딱지 같은 초가 마을이 눈에 들어온다. 그 속에서 아버지를 기다리고 있을 ‘예쁠 것도 없는 아내와 코흘리개 아이들’ 생각에 붉게 물들어 출렁이는 곰소만 바닷물만큼 가슴 뛰었으리라.

“세상일 고단해서 지칠 때마다,/ 댓잎으로 말아 부는 피리 소리로/ 앳되고도 싱싱히는 나를 부르는/ 질마재. 질마재. 고향 질마재.// 소나무에 바람소리 바로 그대로/ 한숨 쉬다 돌아가신 할머님 마을./ 지붕 우에 바가지꽃 그 하얀 웃음/ 나를 부르네. 나를 부르네.” (서정주 ‘질마재의 노래’ 중에서)

미당 시문학관 2.2km 이정표를 보며 발을 옮기려다 다시 곰소만을 바라본다. 바다 너머 변산반도의 발아래 왼쪽엔 모항, 가운데엔 곰소항이 웅크리고 있다. 미당의 진마마을과 곰소 사이는 곰소만 바다가 누워 있다.

3억 송이 국화꽃과 국화 벽화로 눈길 끄는 돋은볕마을

질마재길 길잡이를 자처한 백구. 백구는 기자가 길을 가다 멈추면 얼른 오라는 듯 기자를 쳐다보며 산행을 재촉했다.

미당은 이곳에서 아홉 살 때까지 살았다. 다섯 살부터는 고독에 맛을 들였다. 온종일 집에 혼자 있는 날엔, 뒤꼍에서 늑대가 들이닥치지 않을까, 누가 어머니를 업어가지 않았을까, 별의별 생각을 하다가 스르르 잠이 들었다. 생가에서 나와 미당교를 건너면 ‘서정주 시 문학관’이 반긴다. 옛 선운초등학교를 개조해 만든 시 문학관은 생전에 그가 사용하던 모자와 파이프, 육필원고 등이 전시돼 있다. 문학관 전망대에 오르면 저 멀리 바다까지 닿은 선운리 마을과 태평하게 누운 변산반도가 눈에 들어온다. 그를 길러낸 질마재의 바람은 여전히 시원하다.

진마마을을 등지고 황금벌판이 된 서해안을 바라보다 오른쪽으로 눈을 돌리면 또 나타나는 황금국화벌판. 마을 담벼락과 지붕을 국화 그림으로 단장한 돋은볕마을(안현마을)은 3억 송이의 국화를 품고 있다. 2007년 미당의 대표 시 ‘국화 옆에서’를 소재로 마을 전체가 거대한 ‘국화 벽화’로 변했다. 마을 뒷산에는 서정주 시인이 국화 옆에 누워 있다.

“回甲 되니 고향에 가 살고 싶지만/ 고향 위해 아무것도 하지 못한 나/ 고향 마을 건너뵈는 나룻가에 와/ 해 어스럼 서성이다 되돌아가네”(서정주 ‘망향가’ 중에서)

3억 송이 국화를 발아래 두고, 연간 10만 명이 다녀간다는 돋은볕마을과 그의 시로 전국적 명소가 된 질마재를 바라보니, ‘고향을 위해 아무것도 하지 못한’ 시인의 겸손함에 가슴이 헛헛해진다. 가만히 서 있으려면, 몸을 웅크리고 다리에 힘을 줘야 하는 곰소만의 거센 바람은 여전히 미당의 진한 국화향을 퍼뜨리고 있다.

4시간, 총 11km.

☞ 교통편

승용차

호남고속도로 : 정읍IC →고창

88고속도로 : 고창담양 간 고속도로 →남고창IC 혹은 고창IC →고창

서해안고속도로 : 선운산IC·고창IC →고창

대중교통 | 서울~고창(07:20~19:00) 1일 16회, 40분 간격 운행, 3시간 30분 소요, 강남고속버스터미널 호남선

기차 | 용산~정읍(05:20~23:00 1일 27회, 30분~1시간 간격 운행)

문의 | 고창문화원 063-564-2340

![[영상] “이차전지 질적 성장 이끌 실리콘 음극재 기업 주목할 만”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6626ea62187ed2738276.jpg)