KTX 고속철 동력차의 코 부분에 들어가는 허니콤(흰 부분).

시속 100여km로 달리는 자동차가 이러한데 시속 300km로 달리는 고속철도는 어떠하겠는가. 고속철도의 기관사가 겪는 애로 중의 하나는 버드 스트라이크(bird strike)이다. 사람도 일찍이 길이가 388m나 되는 거대한 기차가 시속 300km의 속도로 달려오는 것을 본 적이 없는데 새는 오죽하겠는가. 본능적으로 ‘큰 것은 느리다’라는 고정관념에 잡혀 있는 새들은 고속철도를 보고도 유유자적 날아가거나 버티다가 눈 깜짝할 사이에 생을 마감하곤 한다.

문제는 이들이 ‘뻘건 흔적’을 남긴다는 점. 벌레의 체액은 반투명하지만 새는 붉은 피를 남긴다. 때문에 고속철도의 기관사는 와이퍼를 움직여 핏자국을 지우며 운전해야 한다. 운행을 끝낸 고속철도의 동력차 앞부분에는 ‘찍’ 소리도 못하고 사망한 새의 깃털이 이곳저곳의 작은 틈새에 끼어 있곤 한다. 다행인 것은 고속철은 비행기와 달리 엔진이 노출돼 있지 않아 버드 스트라이크가 사고로 이어지지 않는다는 점이다.

그렇다면 사람이나 소 같은 큰 동물이 부딪히면 어떻게 될까. 그 해답은 한국형 고속철도의 모델인 TGV를 운영하는 프랑스에서 찾을 수 있다. 고속철은 빈 차량일 경우에도 그 무게가 771.2t이나 되고, 비행기의 이륙시 속도와 맞먹는 시속 300km로 달리므로 그 파괴력은 상상을 초월한다. 프랑스국립철도인 SNCF 관계자들에 따르면 사람이나 소의 시신은 형체도 없이 분산돼 산지사방으로 흩어져버리고 동력차에는 붉은 혈흔만 뿌려진다고 한다. 사람이나 동물은 ‘뼈도 추리지 못하는’ 최후를 맞이하는 것이다.

부딪힌 새들 황천행 일쑤 … 사람 받히면 뼈도 못 추릴 판

그렇다면 자동차나 포클레인 같은 큰 물체를 들이받는 경우에는 어떻게 될까. 고속철의 동력차 앞부분에는 시속 300km로 달리던 고속철이 최고 700kg의 물체와 충돌할 때 생기는 충격을 흡수할 수 있는 ‘허니컴(honeycomb·벌집)’이라는 충격흡수장치가 들어 있다. 알루미늄으로 만들어진 이 장치 덕분에 고속철은 700kg 이하의 물체와 충돌해도 탈선 같은 2차 사고를 전혀 일으키지 않고 비상정지할 수 있다. 이때 승객은 가벼운 충격만 느끼게 된다.

그러나 어떠한 경우에라도 사람이나 동물 또는 자동차 등과의 충돌은 피해야 하므로 철도청은 고속철도 전 구간에 담을 쳐놓았다. 그러나 날아드는 새는 막을 재간이 없으므로, 새들은 그들의 유전자 속에 ‘고속철도를 피하라’는 본능이 담길 때까지 끝없이 충돌을 거듭할 수밖에 없는 것이다.

3월11일 스페인에서 발생한 열차 테러는 고속철도 개통을 앞둔 한국에 중요한 참고사항이 아닐 수 없다. 프랑스는 3개의 TGV 노선을 갖고 있는데, 그중 파리에서 런던으로 이어지는 유로스타 선과 파리에서 브뤼셀로 이어지는 벨기에 선이 있는 북부선은 국제선이다. 국제선을 타는 승객은 여권을 보이고 간단한 출국 수속을 거쳐야 하는데, 이때 출입국관리를 담당하는 직원은 X-레이 검색기 등을 이용해 승객이 위험물을 갖고 있는지 여부를 조사해볼 수가 있다.

그러나 한국과 일본처럼 국내용 고속철도만 갖고 있는 나라는 검색을 하기 어렵다. 프랑스 또한 동남선과 대서양선 등 국내선 TGV에서는 같은 문제에 직면해 있다. 열차를 이용한 폭탄 테러가 급증하면 결국 X-레이 검색기를 설치하는 등 특단의 조치를 취할 수밖에 없다. 그로 인한 비용과 불편의 증가는 고스란히 승객에게 돌아올 것이다.

그러나 이 문제는 크게 걱정하지 않아도 될 듯하다. 고속철 객차의 내장재는 난연재를 썼기 때문에 불이 붙어도 곧 꺼지고 연기도 많이 나지 않기 때문이다. 최악의 시나리오는 화재가 난 고속철이 비상제동에 들어가 굴속에서 멈춰선 경우다. 이때를 대비해 고속철 굴속에는 차에서 내린 승객이 잡고 나올 수 있는 핸드레일과 폭 1.7m의 보도가 설치돼 있다. 200m 간격으로 유도등도 설치돼 있고 휴대전화를 이용할 수 있도록 곳곳에 중계시설도 설치해놓았다.

고속철이 일으킬 최악의 사고는 추돌과 탈선이다. 앞에 가던 고속철이 비상정지해 있는데 뒤따라가던 고속철이 들이받는 추돌사고나, 시속 300km로 달리던 고속철이 탈선한다면 대형 참사가 일어날 수밖에 없다(고속철은 복선으로 운행되므로 마주오던 두 열차가 정면으로 부딪치는 충돌사고는 일어나지 않는다).

추돌을 일으킨 열차에서는 종종 ‘타오름’ 현상이 발견된다. 열차의 관절 부분이 파열되면서 뒤에 있던 열차가 앞 열차를 타고 올라가는 타오름 현상이 일어나면 승객은 추돌 때의 충격에 이어 몸이 튕겨나가 더 큰 희생을 당하게 된다. 탈선할 때도 역시 관절 부분이 파열되면서 관절로 묶여 있던 열차가 제각각 튕겨나가므로 객차 안에 있던 승객은 2차 충격을 받아 대형 사고로 발전하게 되는 것이다.

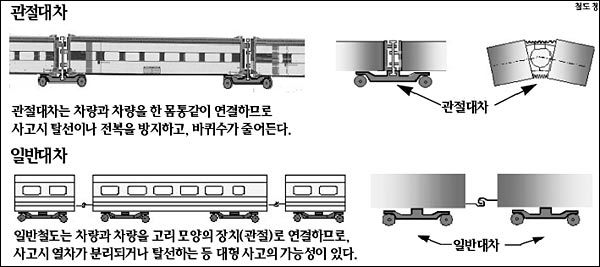

‘관절대차’ 구조로 탈선 경우에도 피해 최소화

1998년 6월3일 시속 200km로 달리던 독일의 고속철도 ICE는 제3번 객차부터 탈선함으로써 100명이 숨지고 88명이 다치는 대형 사고를 일으켰다. 한국의 고속철도 이러한 사고를 일으키지 않을까. 이에 대한 대답은 ‘가능성이 낮다’이다. 한국 고속철과 그 원형인 TGV는 관절대차(關節臺車)를 이용해 열차를 연결하므로, 여간해서는 관절이 끊어지지 않기 때문이다(그림 참조).

대차는 승객이나 화물을 싣는 칸을 올려놓은 바퀴 달린 구동물인데, TGV 제작사인 알스톰은 대차와 함께 관절 역할을 하는 관절대차를 만들어냈다. 반면 ICE를 비롯한 나머지 열차들은 관절과 대차를 별도로 만드는 고전적인 방법을 택했기 때문에 추돌이나 탈선이 일어나면 관절이 끊어져 객차가 튕겨나가는 2차 사고를 겪게 된다. 그러나 TGV와 한국의 KTX는 관절대차가 각 차량을 꽉 연결해주기 때문에 추돌시 타오름 현상이나 탈선시 열차가 튕겨나가는 현상이 일어나지 않고 제 형상 그대로 남아 있는다.

고속철도 개통과 관련해 철도청은 장차 이 열차가 북한을 지나 중국 횡단철도나 시베리아 횡단철도와 연결될 것이라고 대대적으로 선전하고 있다. 부산을 출발한 고속철도가 베이징을 지나 홍콩까지 가거나, 시베리아를 거쳐 파리까지 간다는 것은 생각만 해도 대단히 낭만적이다. 과연 그럴까.

고속철도는 시간으로는 4시간, 거리로는 800km 이내를 여행할 때 효용이 높다. 그보다 먼 거리를 여행할 때는 시속 1000여km로 날아가는 비행기가 훨씬 더 효율적이다.

시베리아를 횡단하는 고속철도를 놓는 것은 비행기 운항에 비해 경제성이 낮으므로 당분간은 상상하지 않는 것이 현실적이다.